|

《陈丹燕的上海》入选中国出版传媒商报发布的2020年第三季度影响力书单。

“就像马可·波罗为威尼斯而生,陈丹燕为上海而存在,上海也因她而更动人。”——华东师范大学学者 毛尖

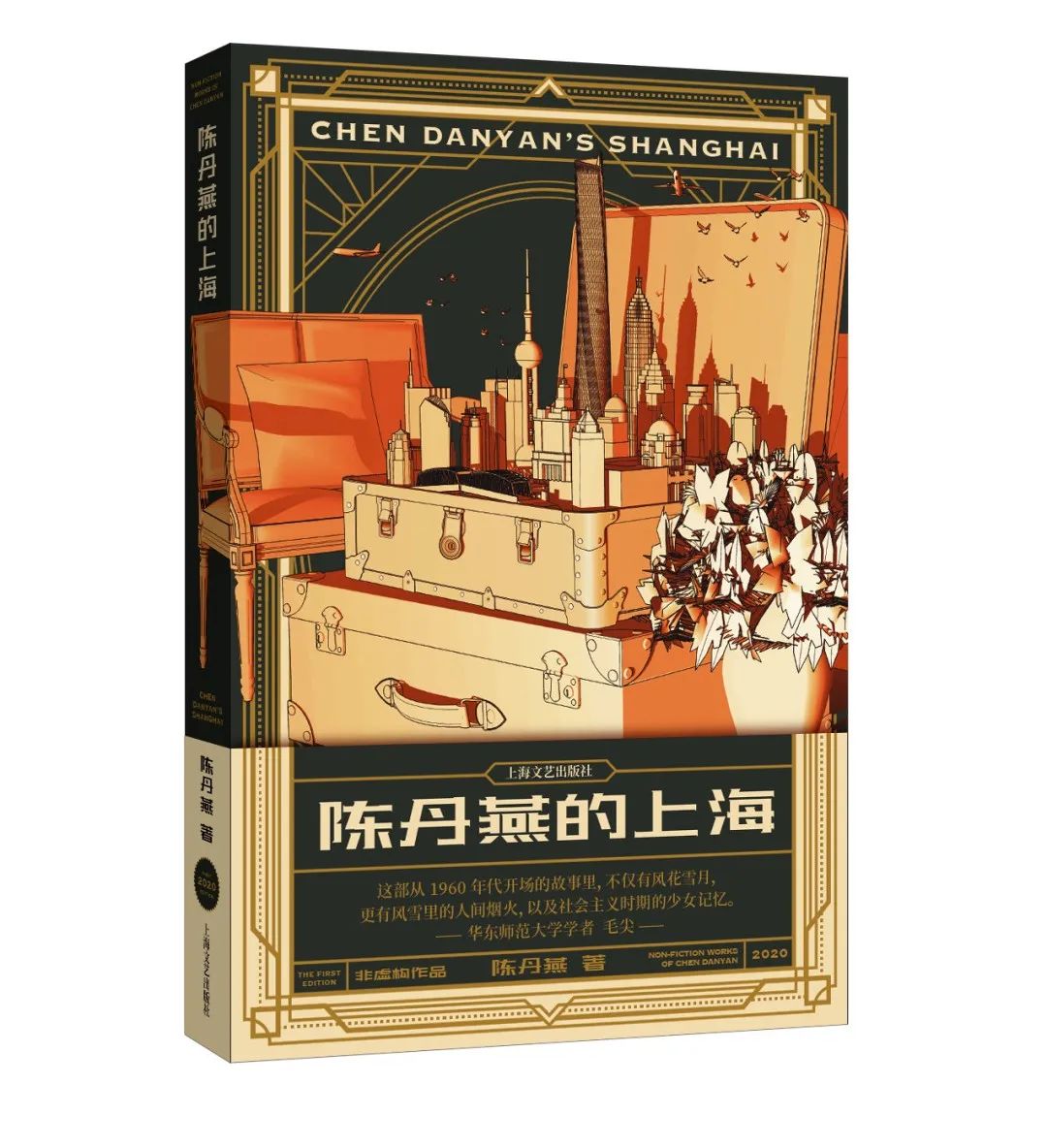

《陈丹燕的上海》

陈丹燕 著

上海文艺出版社

2020年8月

我家的箱子

文/陈丹燕

最大的,是一只黑色大象皮的行李箱。它的年龄大过我,是我妈妈刚生下我小哥哥以后,父母到南洋工作时买的。

然后,他们把它带回国。当我家从北京搬到上海时,他们又把它带到了上海。

那时,我已认得我家的这个“陈”字。小女孩都是顾家的,在等车接我们回上海新家的时候,我忙着数我家的箱笼。我爸爸在箱子上贴了白纸,从“陈一”到“陈七”,都是我家的箱子。其中那个大黑箱子最大。

父母一直搬家,可我们家在上海住了下来。所以七只箱子上贴着的白纸,也就保留下来了。

大黑箱子很深,所以母亲把我们全家的冬衣都放在里面。哥哥们的蓝卡其布棉猴,父母的毛领子列宁装,我的绛红底子小花棉袄。小花棉袄的织锦缎的面子经不起磨,袖口的缎子面总是很快就磨破了,露出里面的布纹,好像胶卷上的显影。大黑箱子底还放着父母在军中发的粗羊毛军毯,灰绿色的底子上有一些绿色和咖啡色的方块,又粗又结实。

1974年暑假,我第一次回北京我的出生地,在那里过夏天。我小时候的朋友领我去看我家从前住的四合院,我见到了小时候记忆里的朱红色的大木头门,但是我不再感到这里是我的家。从院子里散发出来的北方家居暖融融的生熟葱蒜气味,和我也不再相融,我像一只蚌壳般紧紧关着,带着江南人对大蒜气味的抵抗。

对出身地的亲切感就这样突然失去了。

在黑箱子上面,摞着一只牛皮箱子。

牛皮箱子是我家最结实的箱子,又厚又重。原先是放妈妈的旗袍和细软。在她旗袍很多的时候,她曾经也把它们放在大黑箱子里,但随着我长大,夏天一年年到来,她的旗袍渐渐被改制成我夏天穿的方领衫和绸短裤。她的旗袍一年年少下去了,就从大黑箱子里换到了牛皮箱子里。剩下来的都是年年取出来查看,却都不舍得改造的漂亮衣服。

箱子里还有一件红色的游泳衣,妈妈年轻时为了到青岛过夏天买的。那时候,妈妈一定没有想到后来会生一个女儿,她的女儿长大以后也接着穿那件游泳衣。

我也去了青岛过夏天。夜里游泳,仰面浮在水上,看天上的星星。而那时,妈妈已不愿意下海游泳了。

小时候晒霉,妈妈拿了她充满了樟脑丸味道的细软,到事先铺了白单子的竹竿上晒,包括那件纯羊毛的红色游泳衣。我望着它,也没有想到过以后我会去青岛,像妈妈年轻时一样,穿着它,站在一块礁石上照相。照片上的我,比妈妈高,比妈妈傻气。

妈妈留给我一个配旗袍用的缎子小坤包,里面有一面镜子。我把那个小包也放进箱子里存着。

牛皮箱子上,是只更小一号的牛皮箱子,那是我爷爷的箱子。那箱子还是在1929年经济大萧条前买的,那时他在广西做泰和行的掮客。1929年全球经济大萧条以后,他变得非常穷困,连妻子病死都办不起像样的葬礼。他却没有丢失这只皮箱。爸爸有时说,就是那时候,他突然体会到了穷人的可怜和耻辱。爸爸是因为这样的处境,才激发出护卫穷人的感情的吧。是这样的感情引他将自己的一生投入到中国革命里去的吧。直到他进入弥留时,我问他如何评价自己的一生,他说他为自己一生的清白感到安慰。

爷爷从前的事,我一点也不知道,等他从广西到上海来和我们住在一起时,他的胡子已经很白了。他把皮箱放在他的房间里。小时候我识字早,看了一本儿童小说,叫《奇怪的舅舅》,那个故事说的是,一个小孩家里来了一个舅舅住,但后来小孩发现,那个举止奇怪的舅舅原来是个国民党特务。爷爷在我的眼里也是奇怪的,他说不来革命的话,他的箱子从来不准我翻。记得小时候,我特地找爸爸谈了这只箱子,爸爸郑重地向我保证,爷爷的皮箱里面一定没有手枪和炸弹这样的东西,爷爷也一定不是国民党特务。但爷爷的皮箱仍旧是神秘的东西。

爷爷去世的时候我还小,由姑妈保管爷爷的东西,直到姑妈也老了,去住老人院,把她的东西交给我来保管,我才有机会看到箱子。箱子里面装着爷爷的照片,爷爷的孩子们的照片,还有一张我小时候的照片。从照片上看,我小时候并不像那么会怀疑别人来路的小孩。箱子里真的没有一张繁体字的纸,不知道为什么。但在我的印象里,却真的有一张。

一米高的立箱,是爸爸年轻时用的。那是一只墨绿色的木头箱子,四角八边都用褐色的铁皮和铁钉包着。它比任何皮箱都要结实,也很漂亮精致。打开时,像打开一本书。

里面用淡茶色的缎子做衬里,一边是三个抽屉,另一边可以挂两套带马甲的三件套西装,

|