|

“陈丹燕为上海而存在,

上海也因她而更动人。”

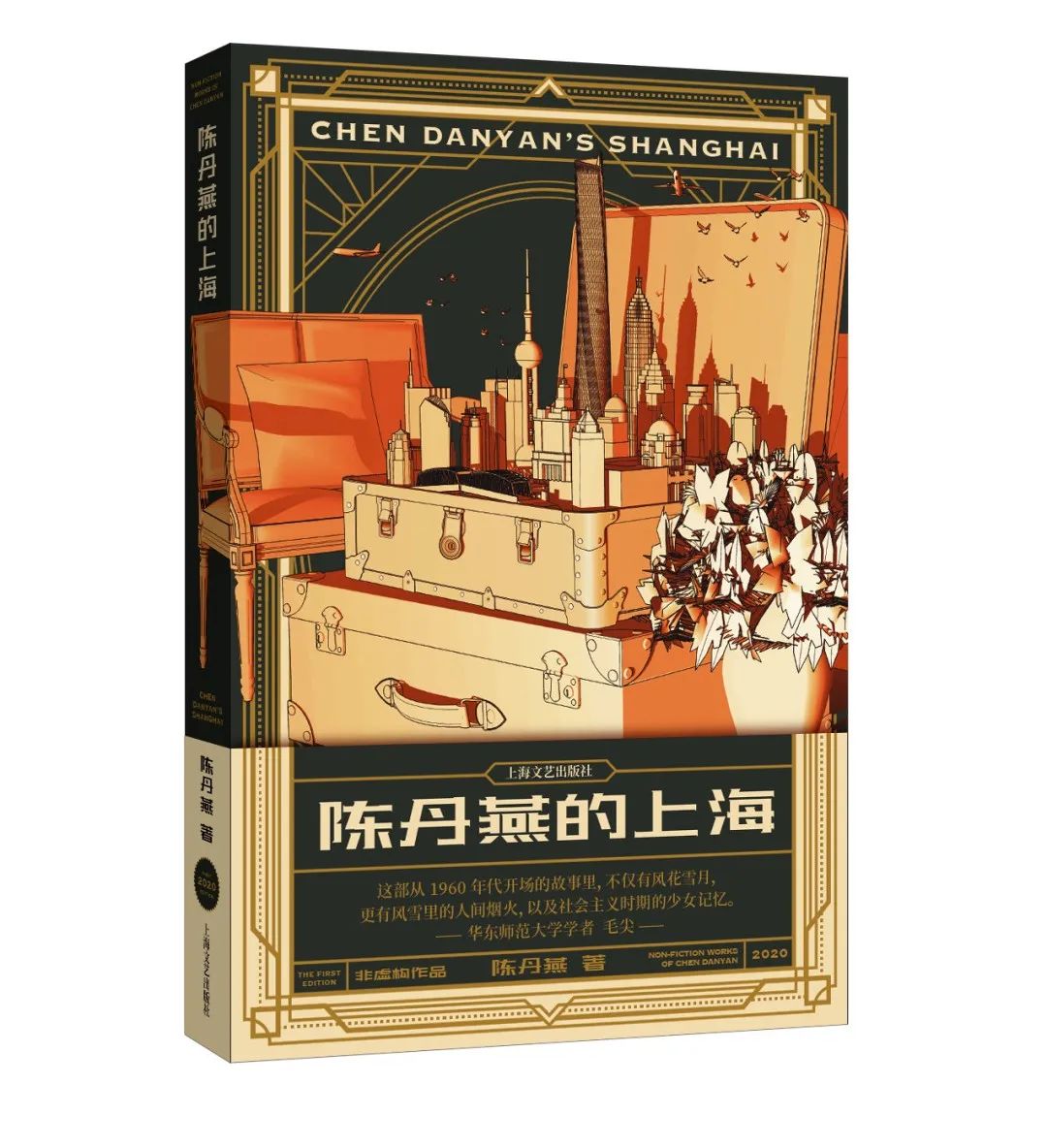

《陈丹燕的上海》

陈丹燕 著

上海文艺出版社

2020年8月

内容简介

陈丹燕以非虚构的笔法,分别讲述了搬家与父母的八个箱子的故事,洋泾浜英语与上海买办的故事,为保护城市记忆而永不拓宽街道的故事,喜欢登高俯瞰上海的年轻爬楼党的故事,柯灵故居的故事,傅雷故居的故事,贺友直和他的老上海插图的故事,作者14岁时的地理老师的故事,1981年中国大陆第一场托福考试的故事,以及打造和维护了上海乃至全中国人民日常生活尊严的上海老品牌的故事……“陈丹燕的上海”已成为一张独特的文化名片,向中国、向世界传递着关于上海城市、上海文化的独特魅力。

就像马可·波罗为威尼斯而生,陈丹燕为上海而存在,上海也因她而更动人。《陈丹燕的上海》从1960年代开场,不仅有风花雪月,更有风雪里的人间烟火。不仅有红颜往事,更有往事里的锅碗瓢盆。最有意思的是,社会主义时期的少女记忆,构成了书中的潜文本。 ——华东师范大学学者 毛尖

不同时代、生活在不同角落的新老上海人,心里都会有一个自己的上海,这是一座城市的活力与深度所在。《陈丹燕的上海》用文字和图片留下了夹杂着历史的这一代上海人的回忆,尤其是1960年代到1990年代那个社会主义的上海:和平饭店,上海牌手表,培罗蒙西装……那一边一角,一丝一扣的细节被融汇进她自己心中的上海,于是一个大时代、一座大城市,便在陈丹燕独特的视角里呈现。 ——媒体人 曹景行

川流不息——陈丹燕自序

2017年的一个下午,我去了黄浦江沿岸公平路上的一座旧日客轮码头。少年时代, 我放暑假时就从这里出发,坐一天一夜的海轮去青岛。1976年,我父亲创建了青岛远洋公司,他平时住在青岛。这里是上海最早的海轮码头,站在码头上等船开闸,不一会,海风中沉重的盐分就把裸露在外的手臂和小腿都变得湿答答的了。这是我对上海这座城市就在大海边上的第一个直观的认识。

那座码头教会我的还有很多,只是要等待岁月和机缘慢慢揭示出来。作为十九世纪通商口岸城市最重要的码头之一,它是早年获得庚子赔款资助的清华留美幼童赴美学习的出发地,它也是怀抱救国梦想的留法勤工俭学青年前往法国的出发地。它是洋行大班进入上海的第一站,比如沙逊家族和嘉道理家族,它也是二十世纪,许多来亚洲谋求更好的人生的欧洲青年,在数月海上旅行后,见到的东亚第一张脸。日后,他们中的一些人在回忆起这座城市时,说出了自己对这座城市开放性的认识:“世界上没有一座城市,如同两次世界大战之间的上海那样,教会我如何做一个世界公民。”(劳伦斯·嘉道理爵士)。以及,对这座城市的倔强与自强的判断:“日本人一定会(在太平洋战争中)夺取上海,但上海人最终会将所有外国人都赶出去,上海终是上海人自己的城市。”(维克多·沙逊爵士)。

在2017年的那个下午,夕阳将滨江公园上的那堵透明的玻璃幕墙照亮,我发现玻璃幕墙里有半透明的旧照片,照片里的人,正是曾在这里走向世界的留美幼童们。

现在,这里已经不是我少年时代空旷的旧码头,而是上海城市最重要的公共空间:滨江岸线公园。

从1865年,外滩建成公家花园和一小块滨江绿地开始,超过一百年以来,上海一直只有一公里左右的滨江岸线,供整个城市作为客厅来使用。人们来到上海,如果不到外滩来拍一张照片,就好像去旧金山却没与金门大桥合影,去伦敦却没到伦敦塔下拍张照片一样。如今,黄浦江滨江一带,已成为有四十五公里之长的水岸公园了。

在四十五公里长的滨江公园里,有时路灯是二十世纪的工厂旧钢管改造的,纪念中国工业的发源地。有时草地里的石板路上,刻着十九世纪的海运时代旧仓库和海运公司的名字,纪念将上海与世界联系在一起的历史。现在,上海已经是世界年货物吞吐量最大的港口。江边的美术馆是1950年代的煤码头和仓库改建的,门口还留着橘红色的行车架子,纪念这座城市的工业历史。有时红色的慢跑道绕过了2010年世博会的场馆,纪念为了欢迎世界博览会来到上海,我们为此经历过的八年城市更新,六个月城市狂欢,那是热烈爱世界的滋味。

在滨江的四十五公里岸线上走一遍,我心中谦卑而欣喜:上海看上去,像是一个有来历,有脑子也有雄心的城市了。2019年,上海滨江水岸计划要从四十五公里岸线扩展到九十公里,这就比伦敦泰晤士河八十公里水岸步道还多了十公里。

诚然,上海并没有伟大的自然,连海水都不够蔚蓝,因为我们在扬子江的最末端。上海也没有璀璨的文明,我们只有一座宋朝时候的古塔,四十米高,塔里并未封存着重要的古籍和珍宝。但是,我们也可以成为一座伟大的城市。

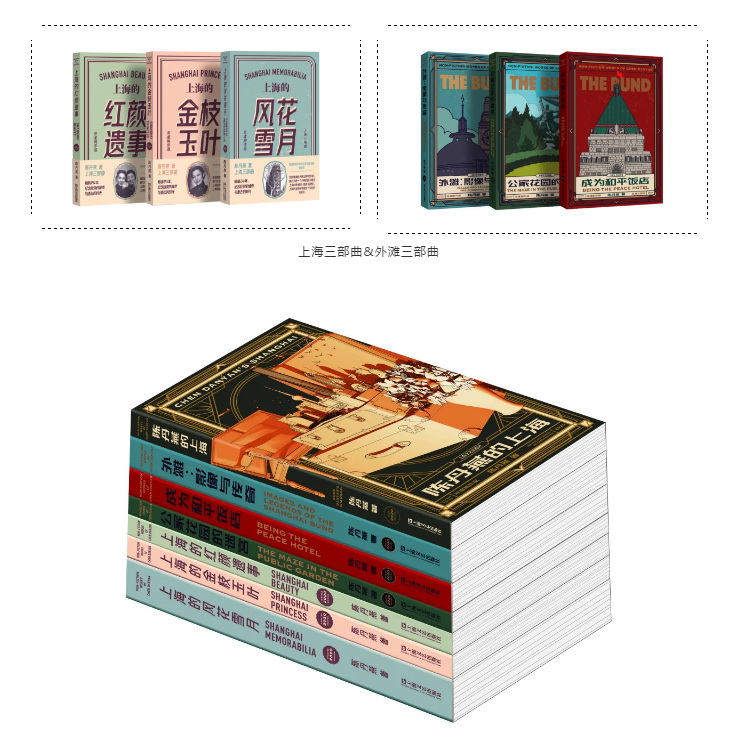

陈丹燕作品7种

《上海的风花雪月》

《上海的金枝玉叶》

《上海的红颜遗事》

《公家花园的迷宫》

《成为和平饭店》

《外滩:影像与传奇》

《陈丹燕的上海》

|