|

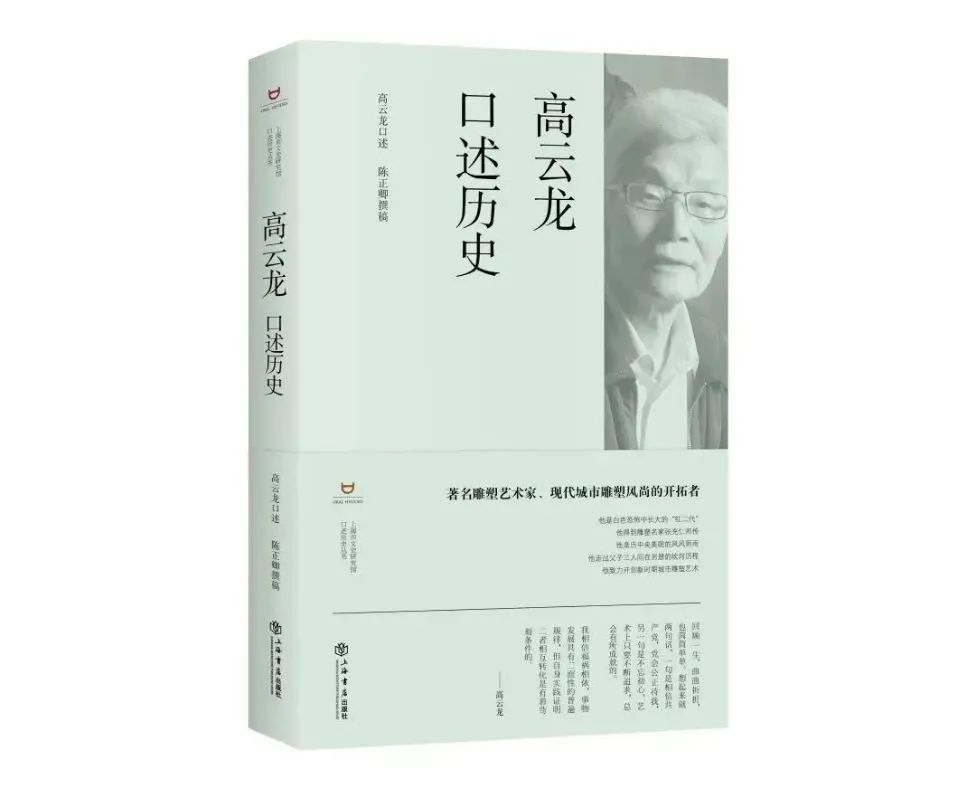

《高云龙口述历史》

高云龙 口述

陈正卿 撰稿

上海书店出版社

高云龙

雕塑家,华东师范大学艺术系教授、上海市文史研究馆馆员。其父金学成是1925年入党的中共老党员,著名雕塑家。他受父辈熏陶自幼热爱雕塑艺术,1948年考入北平艺专(解放后为中央美术学院)雕塑系,至1955年研究生毕业后任美院雕塑研究所创作人员,参加了中国人民志愿军纪念碑浮雕等重要创作。1979年到华东师范大学艺术系任教,创作了上海汾阳路花园普希金铜像、宝山吴淞陈化成像、龙华寺十六罗汉塑像等许多优秀雕塑作品。

毕业后留任美院雕塑研究所

1955年7月,我们在中央美院研究生将毕业,学院和文化部已经安排好了我们的出路,这就是成立雕塑艺术创作研究所,我们平时称为雕塑所,我们这批同学也都吸收到所里工作。在这之前一年,学院依托系的力量,已建立过雕塑工作队,这时在队的基础上又扩大了。客观地讲,随着北京的城市建设进入一个高潮,许多新的公共建筑上马,雕塑艺术也吃香起来。由于有业务方向,我们那批同学,几乎全留在了雕塑创作研究所。同时,雕塑所也叫雕塑工厂,双重领导,文化部也管。当时叫工厂还有这样一个背景,就是国家希望文化事业单位能够养活自己,雕塑所能接到大量的大机关和大型建筑委托的项目,能够赚钱上缴利润,这是它受到重视的原因。

在这个问题上,江丰的思想倒不是那么保守,现在看还有些超前,他去考察过苏联美术界的状况,在学院作报告说,苏联画家、雕塑家都不靠国家养的,可以自立,自己养活自己,他也说,中国艺术在社会生活中的地位,暂时还不如苏联,但有前进方向,等等。由于这层因素,江丰那时很关心雕塑工厂的工作,常来看看走走,没有架子。我在研究生班时是团支部书记,到雕塑工厂时基本还是那摊人,便经过改选,继续连任团支部书记。

接受创作纪念碑浮雕的任务

这个时候,中央美院雕塑所由于它的地位和水平,当时也的确承担了一些国家重要项目,其中就有朝鲜抗美援朝纪念碑浮雕雕塑。1953年7月,抗美援朝战争经过两年多血战取得胜利,两年后的1955年7月,中央军委和志愿军总政治部决定在朝鲜的平仓南道桧仓郡,也就是志愿军总部所在地,建立志愿军烈士陵园和纪念碑。当时把纪念碑委托给另一名雕塑家做,碑的浮雕部位委托中央美院雕塑所创作。由于这一任务的重要性,中央美院当时由院长兼党委书记的江丰,亲自负责挂帅,召集会议参加座谈讨论,院里由雕塑人员成立创作组,再根据创作内容是两大块浮雕,以及创作人员特长,分成两小组,一共是六个人,全是本科到研究生的老同学,一组由李守仁当组长,有丁洁因、赵瑞英,一组由我当组长,有文慧中、林家长。当时我们都很兴奋,志愿军烈士是我们最敬仰、最可爱的人,接受这一任务是艰巨而又光荣。

当时,中央军委和总政治部派了一位姓李的处长,和我们指导联络,他传达军委和总部首长的指示,强调意义的特殊性和重要性,并说时间和经费不用担心。关键要搞好这一创作,先提出设想,在搞设想之前,抓紧接触一些中朝友谊和志愿军英雄的资料,你们要到朝鲜实地去考察一下,肯定更有感触。

学院为了很好地完成这项任务,也让我们多征求几位老雕塑家、美术理论家意见。当时,李守仁一组负责反映志愿军战士英勇战斗的场面,我们一组负责雕塑反映中朝军民战斗友谊的。从内容来讲,我们这一组更抽象一些。开头我们搞了一些设想,画了几幅草稿,自己内部就不统一,也不满意。江丰说:“你们去请教请教几位老师吗?”我们便去走访了艾青、王朝闻、李庚等老师。艾青家我记得去的次数最多,他很热情,说:“艺术品不是宣传品,是要长久保留的,它要有美感,有诗意,尤其是雕塑,保存的时间更长,处理要概括、集中。”他特别举例,朝鲜妇女对志愿军感情很深,有许多故事,她们也很爱美,一定要穿朝鲜民族服装,要艺术化地表现出她们的美。王朝闻先生先问:“你们去过朝鲜吗?一定要去,不去体验志愿军战士的艰苦,就无法体现出那种感觉的。实地考察,体验生活,才能拿出经得起考验的东西来。”李庚先生多的是热情鼓励:“任务重要,很光荣,一定要认真对待,全力以赴,也不要怕,肯定会成功。”这几位老师的话,对后来创作都有意义的。

|