|

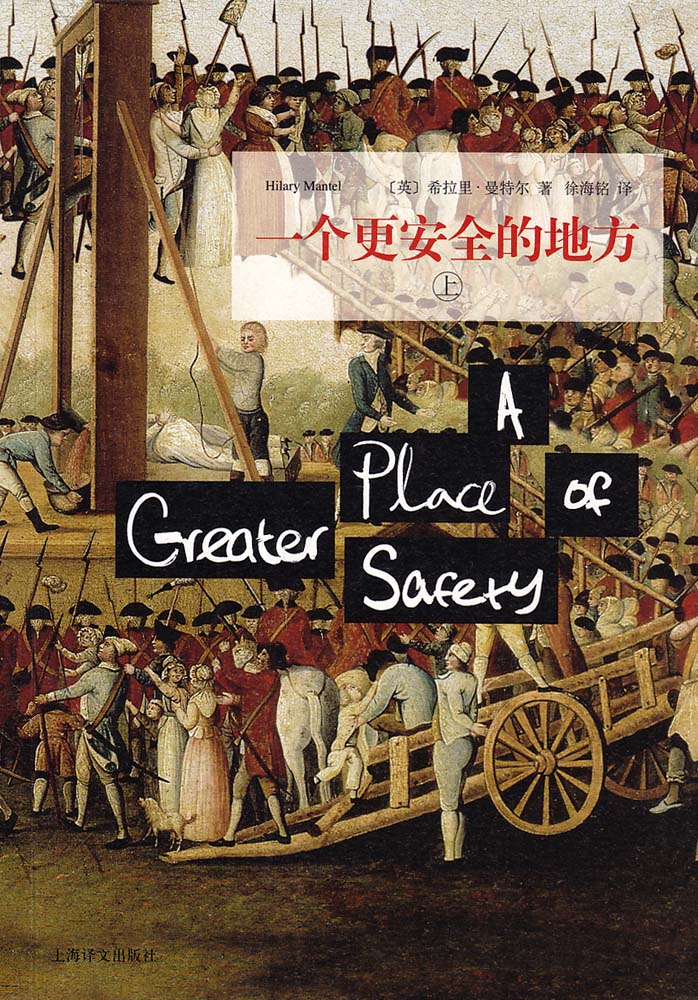

希拉里·曼特尔女士,至少有这样几个惊异之处。2009年、2012年,她凭借《狼厅》、《提堂》两夺布克奖。饶有兴味的是,这位英国女作家却以法国大革命为题材,写就了处女作《一个更安全的地方》。如果按一般作家的惯常“套路”,创作篇幅大多是由小到大,素材大多是由本国拓展及域外。然而,《一个更安全的地方》体量如此恢弘,已远远压倒后作,在重现历史细节,描摹生活场景上如此“发力”,更显出“超写实”的精微细腻。作家全景式调度的背后是敏锐、耐性、雄心与才华。你甚至难免怀疑,当时的曼特尔是否竭力透支,想成为“一本书作家”名世?答案当然是否定的,后作的接连成功早已说明她或许天生就是历史和文学的“引渡者”。她的魔力在于:让你不知道是历史穿上了小说的外套,抑或文学实现了历史未曾抵达的真实之境。 希拉里·曼特尔女士,至少有这样几个惊异之处。2009年、2012年,她凭借《狼厅》、《提堂》两夺布克奖。饶有兴味的是,这位英国女作家却以法国大革命为题材,写就了处女作《一个更安全的地方》。如果按一般作家的惯常“套路”,创作篇幅大多是由小到大,素材大多是由本国拓展及域外。然而,《一个更安全的地方》体量如此恢弘,已远远压倒后作,在重现历史细节,描摹生活场景上如此“发力”,更显出“超写实”的精微细腻。作家全景式调度的背后是敏锐、耐性、雄心与才华。你甚至难免怀疑,当时的曼特尔是否竭力透支,想成为“一本书作家”名世?答案当然是否定的,后作的接连成功早已说明她或许天生就是历史和文学的“引渡者”。她的魔力在于:让你不知道是历史穿上了小说的外套,抑或文学实现了历史未曾抵达的真实之境。

很显然,法国大革命的历史早已成为学者和作家研究的熟烂题材。可以说,关于大革命的“每块地砖”几乎都被人翻起敲过。单就作家而言,大仲马、雨果、狄更斯等文豪就创作过一批名作。那么,曼特尔女士又有各种自信?她的小说是在炒冷饭还是确有独到之处?我想从她聚焦的人物身上就可见出端倪。小说以丹东、罗伯斯庇尔和卡米尔为核心人物,既看重公共政治的视野,又描摹私人家庭生活的侧影,时间横贯革命前政治制度的崩溃危机和恐怖统治威权暴力的终结。可以说,曼特尔远远超出了历史描述,她想写的更是一部大革命的“心灵史”、“风俗场景”与“生活写真”。这是一种巴尔扎克式的再现风格,不同的是女作家试图“情境代入”,让我们自己去感受被历史选择的人生感。

一部近千页的小说,其实要说的故事主题却并不复杂。如果概括一下,那就是三句话:人民要革命、贵族被处决、革命者被送进坟墓。然而,这三者之间的动态关联却相当复杂微妙。我想曼特尔将出众的叙事才华全都施展其上,这就是揭示历史进程的必然性。它让小说自然带有了深沉的历史意识,这是命运选择论和历史决定论的合力。极端的暴力来源于日常怨恨的发酵,作家善于拿捏“压死骆驼的最后一根稻草”。路易十六的优柔寡断、不务正业,皇后的穷奢极欲、挥霍无度使财政危机更加恶化。第三等级的利益要求被无视,国民大会被国王阻挠关闭,让暴力革命一触即发。

卡米尔·德穆兰的登场就显得犹如“闯进”了历史。这个原本不知名的宣传册写手,嘴巴不利索的口吃患者,声名远不如罗伯斯庇尔和丹东显赫。然而,却是他站在桌子上向人群高呼“拿起武器准备战斗”,就像火星,点燃了革命的干柴。如果说,曼特尔女士最敏锐的洞察是什么?我想是她总能撕开历史背后深刻的反讽。卡米尔不过是一个颇具魅力的“花样美男”,他的最大特色或许就是“选择困难症”。因而,在性向上也难免成了双性恋,既摇摆在罗伯斯庇尔和丹东之间,尽显“基情”,又纠缠在一对母女之间,可谓一人占据所有重口味。正是任性犹豫之人引发了暴力的蔓延,这真是历史开的一个玩笑。

然而,反讽又远不止此。路易十六亲自设计改造了断头台,最终自尝苦果,“设计了自己的死亡”。很难想象,宏大的历史就是由几个人性有严重缺陷的小人物搞大的。罗伯斯庇尔原本身材矮小,畏惧暴力,最终却成了恐怖统治的掌舵人。如果你注意到他自己近乎苦行的生活,或许就能理解其对他人刻薄寡情的根源。这或许与我们古代“法家”、“酷吏”的命运轨迹有着惊人相似,对自己之苛与对他人之酷往往紧紧相联。丹东又如他的反面,虽然容貌奇丑,却滥情纵欲,尽情享乐。他们的交集正是由于有了卡米尔这一纽带,一边是同事,一边是同学,但又有共通之处――“法务工作者”。历史没有假设,“铁三角”人物或许开端于追求自由、平等与博爱,然而其终局却是权力、死亡与暴力。

在我看来,年轻平凡的三人从外省到巴黎,在追寻一个属于第三等级的“法国梦”,最终罗伯斯庇尔送两位兄弟上了断头台,自己也难逃一死。一个更安全的地方到底是什么?是坟墓。这一经典回答,或许表明了恐怖统治的神髓,那就是人并不知晓何时死亡,但能确定的是:不会自然死亡。表面看,曼特尔不厌其烦地操作着“长镜头”,繁复琐屑的谈吐、衣着描摹似乎只是一个拘于生活质感的“小妇人”。然而,她的雄心又不在于陈述,而是映照出深沉的历史省思。换言之,她尝试揣度的是人性的可能性,大革命的实质以及命运的戏弄。

|