|

初次读《杨柳风》(The Wind in the Willows)时,我已19岁,大学二年级。好在知堂先生说这本书“的确是20世纪儿童(1岁到25岁)文学的佳作……它没有同爱丽丝那样好玩,但是另有一种诗趣。”(据《看云集》) 初次读《杨柳风》(The Wind in the Willows)时,我已19岁,大学二年级。好在知堂先生说这本书“的确是20世纪儿童(1岁到25岁)文学的佳作……它没有同爱丽丝那样好玩,但是另有一种诗趣。”(据《看云集》)

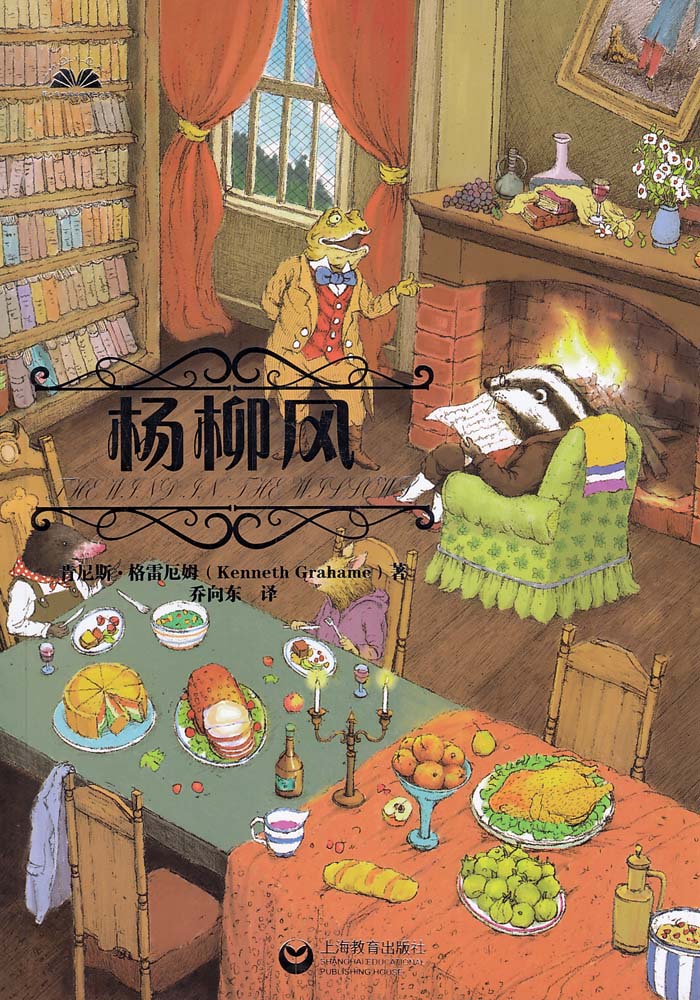

在我的心目中,这是一本关于家园的最好的书。故事一开始,春天的气息使鼹鼠骚动不宁,于是他离开地底下的家去漫游大世界;故事结束时,满世界惹是生非的蛤蟆终于回到祖上传下来的蛤蟆宫里,体面地做他的绅士,他原本就是绅士。世人皆是远游人,为的是患上思乡病。弱柳、芦苇构成一片温情天地,字里行间,温情的微讽融为一体,正因为这一点,这如卡通一般美丽的童话故事竟传达出至为素朴、单纯、明朗的信念:对生活和家园的忠诚,就如河鼠忠诚于他那日夜流淌不息的老河。童话故事天真的奇想,不可思议地支撑起厚重的人类情感,包含着不少缺憾的生活一旦直接呈现在眼前,竟是如此欢愉。

但是书的作者肯尼斯·格雷厄姆(Kenneth Grahame)的一生却很不幸。格雷厄姆1895年出生在苏格兰爱丁堡,5岁丧母,他寄居在英格兰伯克郡的祖母家,住在泰晤士河边一幢破旧的大房子里。他没能入读梦寐以求的牛津大学,亲戚们安排他进英格兰银行(The Bank of England)工作。他一生的两大爱好是创作及对大自然的热爱和研究。他40岁结婚,婚姻并不美满。他有了一个儿子阿勒斯泰。儿子上床睡觉前喜欢听故事,格雷厄姆在1904年的某个夜晚开始对他讲述一个关于蛤蟆、河鼠、鼹鼠、獾的连续故事。几年后,儿子离开家庭,他将这个故事中的一部分记录下来,最终就成了《杨柳风》。该书1908年出版,并成为一部经典作品。同年,他离开银行,大部分时间在旅行中度过。独自一人周游各处。1920年阿勒斯泰死了。1932年,肯尼斯·格雷厄姆去世。除《杨柳风》外,他还留下两本书:《黄金时代》(The Golden Age,1895)和《做梦的日子》(Dream Days,1898),深为英美不同年龄的人喜爱。

我着手翻译时,离初次读《杨柳风》已经有7年时间了,仍然一如既往地深爱这优美的故事。当初很为《杨柳风》没能像《爱丽丝漫游奇境》一样在中国广为流传而深感遗憾,如今这遗憾已随时光流逝而消散,毕竟只有成长和变迁才能证实衷心的爱植根心灵深处,才能更多地理解心灵契合的价值。

|