|

在中国内地的书写者中,短篇小说其实是一个多少有点被忽视掉的写作类型。我们能列出一长串写长篇的作者名单,但却很难列出几个坚持短篇创作的作家。

这其中有许多现实的因素,很重要的一点在于,长篇小说更容易在中国被出版。原因包括了长篇书写更有可能申请到一些补助,而后续的商业价值也更大(比如被拍成影视剧)等。然而,短篇小说的存在却是另一道不同的风景,秀美独特,其中更不乏许多值得回味的佳作。在过去五年里,“短经典”系列陆续为我们带来了近80本短篇小说,这些作家来自英国、美国、日本、法国、德国、意大利……他们的到来让我们有机会一窥短篇小说这一体裁当下在世界范围内的书写进展。

但这些作品的出版却也并非一帆风顺,有一些已经绝版不再加印,大部分的印量也非常有限。我们一边阅读其中的精品,一边也为这些好作品没有被更多的人阅读到感到惋惜。今天我们特意挑选了去年出版的几本优秀的短篇小说,将它们再一次拉回到人们的视野。

陀思妥耶夫斯基说:“写作的技巧就是给人留下强烈印象的方法。”通常短篇小说因为篇幅短小,描写的只是世界的某个侧面,想与长篇小说一样在读者心中留下完整而强烈的印象,就特别需要利用“留白”的技巧,在所写下的世界之外创造一个更为庞大的隐秘世界。而要达到这个目的,小说家们发明了一种以隐身暗示自己在场的某种有主宰性力量的“缺席者”,来拓展读者想像空间的技巧。

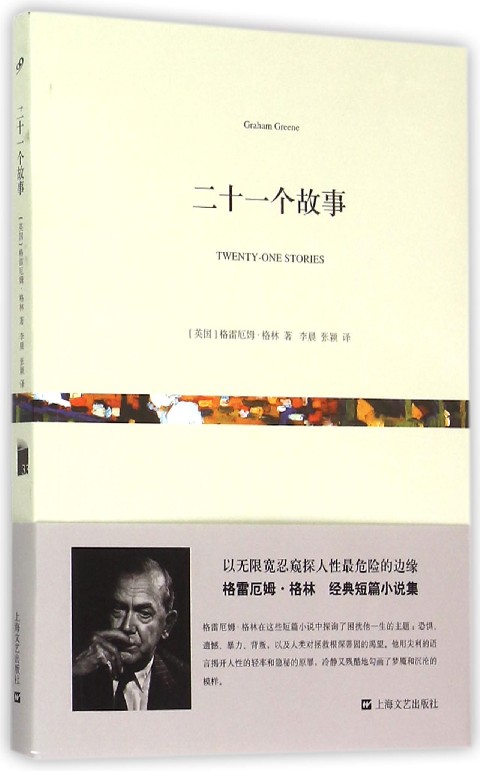

关于短篇小说的缺席者,大部分优秀的小说家都意识到了它的存在,而且也迫使读者意识到它的存在,但是真正在这方面进行开拓性研究的作者并不多。但是从去年出版的短经典丛书中的四本小说集:威廉·特雷弗《山区光棍》《出轨》、E.L。多克托罗《诗人的生活》、格雷厄姆·格林的《二十一个故事》可以管中窥豹,领略到小说家们的探索之路。从特雷弗的小说里,我们可以看到当代现实主义小说家对“缺席者”理解的深度和广度以及技艺之精湛;在多克托罗那里我们可以简单地分辨出两种完全不同类型的缺席者;在格林身上,我们可以对“缺席者”有更为全面的认识。

从传统中走来的“缺席者”

稍微回溯一下西方小说史,可以看到为了在小说中创造“缺席者”,古往今来的小说家进行了艰苦地探索。其中延续最久的是对故事结局的重视。传统的小说家们总是将小说容纳在一个因果报应模式的故事链条之中。故事的结局不仅起到终止的作用,而且起到总结主题的作用。故事的结局虽然最后会出现在小说中,但是对于结局之前的部分,它却是一个具有主宰力量的缺席者。这样一种看法产生了那种先写结尾再创作故事的小说诗学。因而十九世纪的小说家才就此深耕出几个非常清晰的故事构型,比如侦探小说中的阴谋案的谜底(这种结尾可使小说达到极端精致澄澈的地步);以及欧·亨利式“反转性的结尾”(就像漂移泊车);还有更富创意的“开放性的结尾”(悬置的结果使其具有更多可能性)。但是这些本质上都是对故事结局进行探索的产物,让它以“缺席”的方式主宰故事。

传统的小说一旦看过结局,阅读体验就会产生改变。空洞贫乏的小说会变得更加索然无味,而那些饱含智慧的小说则会变得更清澈,这也是重读经典的意义之一。

现代小说在创作上有一个巨大的革新性就是大大拓展了短篇小说中的“缺席者”家族,将故事中的任一关键环节皆变为能够——以缺席的方式来强调自己的在场——就像诗意在诗中存在的那种方式。从而将现代短篇小说引入到能与诗歌艺术在诗学上同步更新的高度。小说家创造的这种“缺席者”完全可以与诗人创造的“诗意”相媲美!海明威的“冰山理论”其实就是将短篇小说“诗意化”最著名的技巧。这句话表面上看来似乎是在描述一种真实而简练的小说美学,实际上它背后却有更深刻的小说诗学(创作的哲学)。

海明威在提到“冰山理论”时说:“冰山运动之雄伟壮观,是因为它只有八分之一在水面上……如果一位散文家对于他想写的东西心里很有数,那么他可能省略他所知道的东西,读者呢,只要作家写得真实,会强烈地感觉到他所省略的地方,好像作者写出来似的。”这句话实际上说得并不完整,它还有一个潜台词是:作家要将那八分之七先创造出来,并使之操控那剩下的八分之一。所以他又补充说:“……如果一个作家省略的是他所不了解的东西,那只会给他的作品留下空白。”这就是说,小说家如果只是为简而简,那只会写出空洞乏味、支离破碎的作品。只有在留白之处放进具有主宰力量的内容——不一定是结局,可以是一切——小说才能像庞大的冰山一样雄伟壮观!

|