|

在《至爱游戏》中的犹太青年布里弗曼正是科恩自己,他倒是没有为自己的年少轻狂找借口。种种的荒唐、残忍、自卑、怯弱都在读者面前坦露出来,谁在20岁之前不是个混蛋呢?又有多少人在20岁之后就不敢承认了呢?可是科恩不会,他会向你讲述那些他曾经沉迷过的游戏。至少在当时,他玩得很尽兴。 在《至爱游戏》中的犹太青年布里弗曼正是科恩自己,他倒是没有为自己的年少轻狂找借口。种种的荒唐、残忍、自卑、怯弱都在读者面前坦露出来,谁在20岁之前不是个混蛋呢?又有多少人在20岁之后就不敢承认了呢?可是科恩不会,他会向你讲述那些他曾经沉迷过的游戏。至少在当时,他玩得很尽兴。

比如,宠物游戏。布里弗曼曾经一时兴起在糖罐里养了两只小白鼠,却在新鲜劲儿过了之后将其忘在脑后,等他想起来的时候,其中一只小弊鼠已经在啃食另一只的大半个肠胃,他觉得它疯了。于是他将糖罐灌满水,看到活着的那只抓挠着罐子边缘。他将尸骨埋在一株紫罗兰下,他的父亲每天清晨就是从这株紫罗兰上摘一朵下来别进他西服的翻领上。

比如,亵渎游戏。布里弗曼和柏莎爬到苹果树的枝头,他们想对上帝说点儿什么。“上帝是个混蛋。”“草上帝。”“你得说点儿更脏的,胆小鬼!真有分量的那个词!”“操上帝!”这时柏莎从树枝间跌落了下去,几只苹果也随着掉落,一点儿声音都没有,一根尖锐的手臂骨从皮肤下凸出来。

比如,催眠游戏。布里弗曼读了一本叫作《催眠指南手册》的小册子,选中家里的女佣希瑟来配合他做催眠实验,一支摇晃的黄色铅笔,第一次实验就成功了。他用一根细针穿过她的耳垂,他命令她脱下衣服,他凝视着她健壮的身体,如同科尔特斯凝视着他刚发现的新大洋。

没有什么比折磨人的游戏更能让一个孩子心醉神迷了,无论折磨的对象是谁。带着最清晰的良知,带着爱国的激情,孩子们梦想着,谈论着,折磨着敌人的肉体得到迷狂。他们的想象力得以释放,然而现实的生活中并没有那些脸谱化的敌人。

他们只好折磨周围的一切,或者折磨自己。看到希瑟成熟而美丽的肉体之后,布里弗曼开始进化到新的“少年维特的烦恼”的游戏。科恩曾经在传记《我是你的男人》中坦承,他写诗、弹吉他唱歌的初衷只是为了泡妞。他在《至爱游戏》中对自己的身高一顿自嘲:“在他成年的早期,那可是个黑暗年代。他比他的许多朋友都几乎矮了一个头。”

矮个儿的男孩似乎只能约更矮个儿的女孩出去,这是约定俗成。在他没有想到写诗和唱歌的方法之前,他只好做一个狡猾的侏儒,他把旧鞋跟钉在新鞋跟上,参加舞会的时候把大叠面巾纸垫在鞋里,他的脚踝疼痛不已。

他想起小时候最喜欢的游戏,他们在厚厚的无人踩过的积雪上将人转起来,人像掷起的铁饼一样飞出去,落在雪地上,保持着雪地上的形状不动,然后大家比谁的姿势最酷。每个人都会尽最大的努力以某种疯狂的姿势降落,不管摔得有多疼。青春期种种疯狂的游戏,也不过是想在人生的雪地里,留下最深最个性的印痕而已。没有哭过悔过痛过的,又怎会是青春呢?

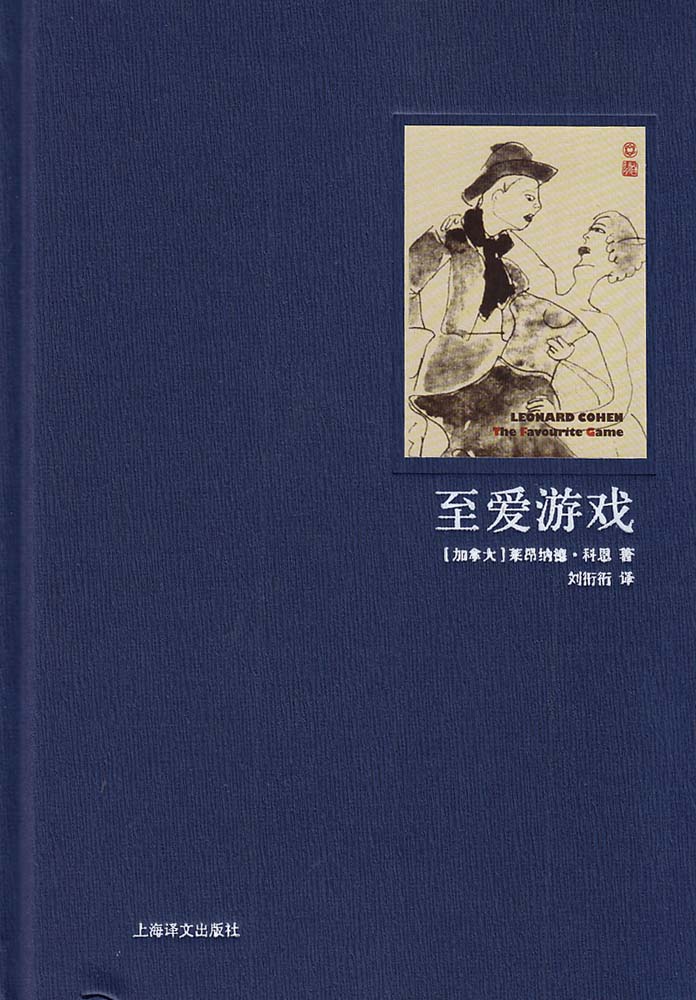

《至爱游戏》

(加)莱昂纳德·科恩 著 刘衎衎 译

上海译文出版社

2014年12月出版

|