|

近些年,加拿大歌手莱昂纳德·科恩的歌非常流行,都市白领用它填补内心的浮躁,自命特立独行的小资用它摆脱尘世纷扰,精神比现实重要的文艺青年用这歌声换来阵阵廉价的感动……这好像说的不是什么音乐,而是机场书店专卖的那些励志书,几乎可以包治都市男女的那些富贵病。可是某种程度上这样形容科恩的音乐一点也不夸张,时至今日这位曾做过大和尚虔诚于爱情和内心的歌手,出现在任何场合都是随时可能发生的,甚至也没人觉得突兀,但他的流行跟他的伟大没有关系。 近些年,加拿大歌手莱昂纳德·科恩的歌非常流行,都市白领用它填补内心的浮躁,自命特立独行的小资用它摆脱尘世纷扰,精神比现实重要的文艺青年用这歌声换来阵阵廉价的感动……这好像说的不是什么音乐,而是机场书店专卖的那些励志书,几乎可以包治都市男女的那些富贵病。可是某种程度上这样形容科恩的音乐一点也不夸张,时至今日这位曾做过大和尚虔诚于爱情和内心的歌手,出现在任何场合都是随时可能发生的,甚至也没人觉得突兀,但他的流行跟他的伟大没有关系。

莱昂纳德·科恩长了一张偶像的脸,仅仅不动声色地站在那里,已经充满魅力。执迷于他的人一定知道他的那些魔力,比如让威风凛凛的U2主唱波诺俯首称臣,比如跟詹姆斯·乔普林之间的爱恋,比如酒醉金迷的沉沦往事,比如继承遗产后的意气人生,比如随遇而安的晚年生活,比如因为还债而一次次出现在世界各个角落的传奇巡演……科恩永远不缺卖点,这当然也是他能被更多人喜欢的理由。可是,这些跟他的伟大,跟他作为一名伟大的歌手没多大关系。

莱昂纳德·科恩因为传奇和误解而“被流行”,进而被消费、被娱乐,接下来被曲解、被异化、被模仿、被媚俗而端庄的解读和夹杂私货的崇拜就在所难免。这类现象也不是一件两件了,在马尔克斯的《百年孤独》中的开篇首句被滥用到恶臭地步之后,文艺青年和媒体编辑开始喜欢套用卡佛的“当我们XX时我们在XX什么”。当然,这都是一时的,当一阵风的受益者意识到这股风夹杂着一股恶俗之气时也就自然放弃了,他们永远可以找到下一个被恶俗的对象。

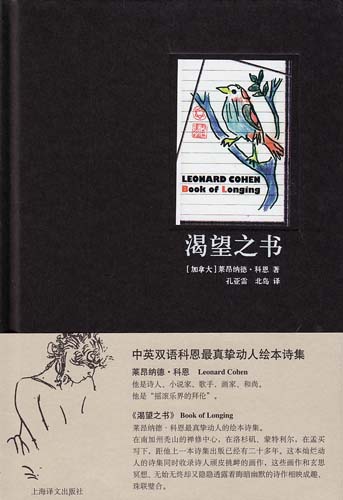

我以为莱昂纳德·科恩的诗集《渴望之书》的中文版就是这种流行化之后的产物。它自有市场卖点,不缺受众,吆喝起来也分外动听,至少不会像什么“笔记”之类的畅销书那么庸俗,读者都是自视清高在文化和艺术上有品位的人,但这些跟科恩的实质似乎永远存在一个无法弥补鸿沟。即便这鸿沟只有一厘米,也让人不爽。

不能说现有的读者和乐迷对是对科恩是在误读的基础上才产生的喜欢,但至少这种流行趋势里包含着轻浮廉价的感动。每个人都可以从科恩的歌声中找到自己需要的那片面包,但你不能就此说科恩就是那片面包。

翻译是《渴望之书》的一大诟病。对于翻译,我觉得译者最好是作为传声器,将原著换种语言复述下来,也就是所谓的直译,当面对从文字上来说能称得上是艺术品的东西时,最好这样,否则你过多介入的时候,难免会与原著产生背离甚至完全不搭界的状况。你怎么可以将你理解的科恩翻译出来,你只能尽量贴近科恩自己本来的样子传出他的声音。某种程度上来说,翻译只能是为人做嫁衣,而不是译者的独立作品,如果你那么想表达自己的意念和情感,只有自己去写一部作品。所以,当一个人表现欲特别强烈的时候,最靠谱的做法是远离翻译。

中文版《渴望之书》与我所理解的莱昂纳德·科恩存在一种不真实的背离,不是基于某个字词的翻译,甚至跟某首诗的具体翻译呈现关系也不大,我的意思是,这是我阅读这本翻译诗集之后的主观印象。我没法像方舟子一样做文本考证分析,一来翻译和写作,都是主观理解的玩意儿,A说的有道理,B说的也有道理,但他们理解的方向可能是完全相反的;二来这种产生于自己理解而非科恩本身的翻译文字,是至始至终流淌于正本诗集中的,只要认真读过诗集的某些科恩老乐迷都会有所感受。

|