|

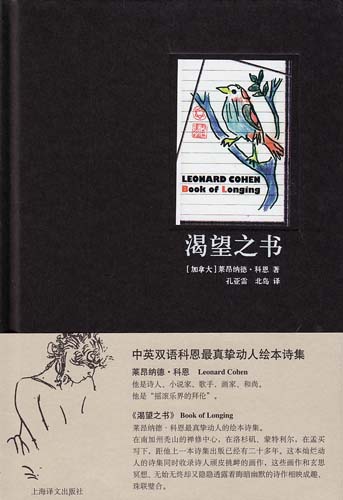

要读完一本不太厚的诗集,尤其是中外文对照的,不会花很多时间。但是万一你爱上了它,就要花上十倍甚至百倍的时间去接近它、聆听它。加拿大诗人莱昂纳德·科恩的《渴望之书》(Book of Longing,孔亚雷、北岛译,上海译文出版社2011年12月)就是这样的诗集,进入8月份以来它一直顽强地占领在我拥挤不堪的书桌上,诱惑着要我聆听它时而高亢时而低沉的话语。“你现在拿在手里的更像一份中暑记录,而不是一本书”;“说不定会有一段,或者甚至一页,能与你的好奇心产生共鸣。过一阵子,如果你实在无聊或没事干,也许你会想把它从头到尾地读完。不管怎样,我都要感谢你们,会对这样一个由爵士连复段,波普艺术笑话,宗教媚俗和闷声祈祷组成的大杂烩感兴趣……”(第291页,“致中国读者的信”)诗歌有时的确就是“中暑记录”,传递的是中暑者的热度。科恩的“中暑记录”不仅表现为诗歌,更表现为他的歌声、他的小说、他的绘画、他的静修生活的内心、他的被称为“摇滚乐界的拜伦”的生涯。 要读完一本不太厚的诗集,尤其是中外文对照的,不会花很多时间。但是万一你爱上了它,就要花上十倍甚至百倍的时间去接近它、聆听它。加拿大诗人莱昂纳德·科恩的《渴望之书》(Book of Longing,孔亚雷、北岛译,上海译文出版社2011年12月)就是这样的诗集,进入8月份以来它一直顽强地占领在我拥挤不堪的书桌上,诱惑着要我聆听它时而高亢时而低沉的话语。“你现在拿在手里的更像一份中暑记录,而不是一本书”;“说不定会有一段,或者甚至一页,能与你的好奇心产生共鸣。过一阵子,如果你实在无聊或没事干,也许你会想把它从头到尾地读完。不管怎样,我都要感谢你们,会对这样一个由爵士连复段,波普艺术笑话,宗教媚俗和闷声祈祷组成的大杂烩感兴趣……”(第291页,“致中国读者的信”)诗歌有时的确就是“中暑记录”,传递的是中暑者的热度。科恩的“中暑记录”不仅表现为诗歌,更表现为他的歌声、他的小说、他的绘画、他的静修生活的内心、他的被称为“摇滚乐界的拜伦”的生涯。

每个人读诗歌的体验不尽相同,而有一点可能会是比较相通的:一旦曾经亲近诗歌,它可能会在你一生中的某个时刻闪电般地掠过你的心灵。我读外国诗歌第一次感到无比畅快甚至感到犹如目睹了伟大的日出,那是在刚进大学没多久,在一个早上和一位同学在宿舍楼顶上捧着惠特曼的诗歌轮流高声诵读,那是楚图南在“文革”前译的《草叶集选》,结果那个上午我们忘记去上课。我们对于民主与国家、大海与身体等等事物曾经有过的所有想象或细碎感受,在惠特曼的诗篇中被强烈地浓缩和放大,使我们第一次真正感受到它们的魅力与庄严。惠特曼的诗歌对于当时的我们,就是一种民主思想的启蒙,精神上的日出。科恩当然不是像惠特曼那样的伟大的民主歌手,他的诗歌也不适宜于在麻雀山上对着初升的太阳起誓的少年赫尔岑们诵读,他只是明月夜下短松岗上的行吟者。但是,科恩终于让我们明白“路/太长/天/太大/流浪的/心/最终/无家可归”(第317页)——难道这样的诗句还不能拨动我们已经不再年轻的心弦吗?

诗歌难译,或者更准确地说是无法翻译,但是不同语族的人们还是只能通过翻译在别人的传统边缘掠过(科恩说这话以表述他研习过禅宗)。译者孔亚雷写在书前的《科恩的诗与歌》不仅帮助读者了解科恩,更使读者受到了感染,被译者对科恩的爱所感染。富家公子,才华横溢的青年诗人,隐居在希腊海岛写小说,在纽约成为民谣歌手,他的唱片法国女人人手一张,在山上当和尚,老年仍在写诗——这样的人生之旅会令多少文青羡慕不已?“然后是无所谓。既然——反正——越来越老。无所谓得,也无所谓失;无所谓将来,也无所谓过去。他已经懒得去回忆。他当然也懒得去反抗,懒得去愤怒,懒得去争抢。他甚至懒得去绝望。他已经看穿了这个世界,这个无聊虚伪充满暴力争名夺利的世界。他就像个退休的黑手党(那张戴墨镜吃香蕉的唱片封面就是最好的写照),已经厌倦了打打杀杀的生涯,决定投靠另一个老大:他所爱的女人。因为一切都没有意义。一切都不值一提。除了一件事——爱情。那就是莱昂纳德·科恩式的情歌。苍老而柔美,毫不激烈,毫无保留,把所有的情感与尊严都倾于自己深爱的女人,正如他流传最广的那首歌的歌名:《我是你的男人》。”孔亚雷还说道,“在我听来,科恩那苍老醇厚的歌声,仿佛是一种温暖的安慰和鼓舞。你只能活一次,他仿佛在说,所以要用全部力量,去爱你所爱的人,去做你想做的事。”这些话既出自译者对科恩的理解、对自己生命体验的感悟,也出自对科恩的爱,他自言是以爱的名义进入科恩的隐居与诗意的王国。能够遇上这样的译者,是作者与读者的幸运,尽管他的翻译肯定还有不尽如人意的地方。

第一首诗题为《渴望之书》(北岛译),似乎是对全书定下的一种色调。“我像天鹅航行/我像石头下沉 / 而时光远去/不理我的笑柄 ”;“我的纸太白 /我的墨太淡 /白昼不肯写下 /夜用铅笔涂鸦”;“她将踏上小路 /知我所言 /我的意志切成两半 /在自由之间”;“转瞬片刻 /我们生命会相撞 /那无尽的停摆 /那敞开的门”;“我知道她正到来 /我知道她将顾盼 /就是那渴望 /就是这书。”(第1页)时光,书写,顾盼,渴望,读起来竟然有点像回到我们的朦胧诗的时代,几个汉字的选择恍然就像读着当年北岛自己的诗。

|