|

在希拉里·曼特尔之前,已有两位作家——彼德·凯里和 J.M.库切——获得过两次布克奖。说起来,布克奖评审规则与不少国际电影奖有相似处,即最高大奖的归属通常跟着评委会主席的口味走。比如,2004年布克奖获奖作品《美丽曲线》是一部同志小说,而该届的评委会主席也是一位“出柜”的同志。因此,最终的获奖作品可能在某一方面有特别之处,但未必代表真正高水平的杰作(《美丽曲线》就是如此)。也因此,一位作家获两次布克奖,也就意味着其作品在不同评委那里赢得了同等分量的赞赏,这对作家是一种巨大的肯定和鼓舞。 在希拉里·曼特尔之前,已有两位作家——彼德·凯里和 J.M.库切——获得过两次布克奖。说起来,布克奖评审规则与不少国际电影奖有相似处,即最高大奖的归属通常跟着评委会主席的口味走。比如,2004年布克奖获奖作品《美丽曲线》是一部同志小说,而该届的评委会主席也是一位“出柜”的同志。因此,最终的获奖作品可能在某一方面有特别之处,但未必代表真正高水平的杰作(《美丽曲线》就是如此)。也因此,一位作家获两次布克奖,也就意味着其作品在不同评委那里赢得了同等分量的赞赏,这对作家是一种巨大的肯定和鼓舞。

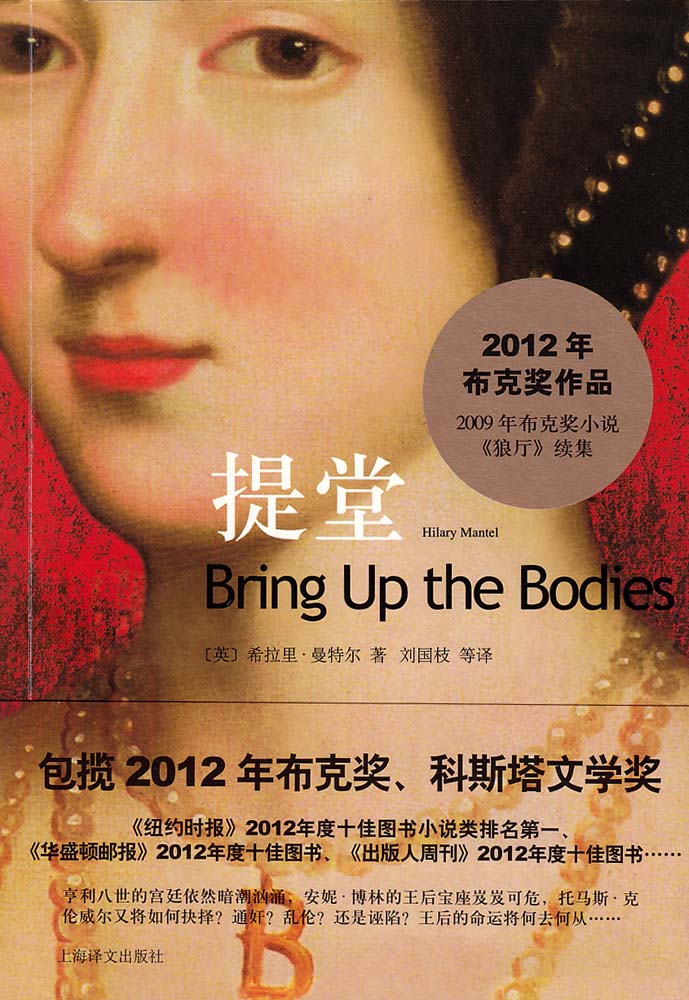

希拉里·曼特尔藉《狼厅》(2009)续集《提堂》(2012)再获布克奖,当年为《狼厅》颁奖的评委会主席詹姆斯·诺蒂的赞辞,对《提堂》依然有效:“我们选择布克奖得主的依据在于参评作品的整体内容,包括该书的篇幅、叙述时潇洒驰骋的语言以及场景的设置等……而曼特尔在这些方面的表现非常出色,简直优秀得不可思议”。曼特尔这两本书写的是历史,但赞辞一个字也没有提到“历史”或者“历史小说”,这是耐人寻味的。

因为曼特尔为自己打造的,并非一流的历史小说家,而是“一流的小说家”这个更高的名片。没错儿,《狼厅》和《提堂》的确以亨利八世的婚姻关系为圆心,通过主人公、廷臣托马斯·克伦威尔的视角,渐次扩展为一幅交织了16世纪上半叶欧洲政治、宗教、军事、经济、民商等在内的广阔历史图卷,有心的读者也的确会从中读出西欧封建主义崩溃、骑士制度瓦解、新教资本主义萌芽勃发的那层意思,但这只是小说的一个方面。而一个作家如果只着眼于这个方面,就会很快陷入“历史决定论”的悖谬,倒果为因地逆推历史人物的行为和心理动机。克伦威尔改革教会和政府,是为了日后的政治自由和解放吗?他扳倒凯瑟琳和安妮两位王后,是为了给资本主义的发展扫清障碍吗?曼特尔告诉我们,不完全是,甚至可以说,完全不是。

政治思想家弗朗西斯·福山在其《政治秩序的起源》中说到过的一个观点。他说今天的政治民主和法治成就,很多来自古代帝王、君侯、主教和雇佣兵统帅的私心杂念,他们的争权夺利在客观上造成若干权力多极化的空间,这些空间将会逼退、挤干、取消他们一心想要维护的利益,他们若想到的话,会很惊讶也会很坚决地表示反对。这是一个正确的观点。而一想到很多历史小说、戏剧、影视剧中的政治家、改革家们,他们拖着长袍,戴着高帽,说着古话,思想却一路光速地穿越到了当代,我们就能明白曼特尔小说的好。克伦威尔干嘛改革?是为了通过给国王赚钱,也给自己赚钱,不仅为自己的子孙和门徒赚钱,更是为了长久地、安全地、尊严地赚钱。小民的私利就算不很高贵,但也不是罪恶,毕竟人类的幸福在于一身一家的丰裕,何况要比权贵间的杀伐经济节省得多。

因此,曼特尔笔下的人物调子不会唱得老高,也不会想得很远,他们可能很粗俗,但你能体会到他们的实在。克伦威尔虽然权倾朝野,但他懂得丝绸的质地、蛋糕的品格、马掌的紧实,并能一口品出国王酒窖中的山寨货。这是一个很会过日子的人。《狼厅》和《提堂》很多场景发生在会计室和厨房,宫廷当然也多,半开半掩的门后、走廊、密室、旮旯,金钱和嚼舌头难分难解,国计民生在贵妇的樱唇上飘飞,而阴谋诡计则在觥筹交错中滋滋作响。

既然破除了“历史决定论”,人物自己都不知道自己的言行将在历史上发挥一种怎样的作用,那么小说的写作如果仍用过去时,我们就无法体会历史细节的妙处。《狼厅》写克伦威尔帮助亨利八世废黜凯瑟琳并使安妮·博林上位,《提堂》写亨利八世处死安妮迎娶第三任王后简·西摩。这段历史人尽皆知,也是无法改变的,但曼特尔却以取消逻辑也割裂事件前因后果的现在时,通过人物场景的自如切换、英式幽默的迂回冷峻、现实与虚拟的交相呼应,使这段铁板钉钉的历史呈现出各种悬疑、各种枝蔓、各种桥段,进而点燃读者头脑中的各种想象。

而在具体写法上,曼特尔的行文颇具中国古籍《春秋》的特色。《春秋》主要记载春秋各国上层的政治事件,因有些人事贴近史官所处的当下,或者出于为尊者讳,史官往往以隐匿的写法处理这些敏感的题材。曼特尔当然不需要这样的曲笔,但使用这种手法会表现出某些别样的意味。在《狼厅》中,曼特尔描写克伦威尔的恩师、被国王贬谪的红衣大主教托马斯·沃尔西的结局,只有短短的一段,仿佛这位重要人物的一生,只配浓缩为“被解职、逮捕、生病、去世”。这段描写不动声色、也再好不过地表现了君王荣宠只在一时的薄情,和人生过眼云烟的无谓。

|