|

关于克伦威尔三部曲 关于克伦威尔三部曲

澎湃新闻:您在几次访谈中都说过自己注定要写克伦威尔三部曲,这就是您生来要写的书。能具体谈谈吗?

曼特尔:四十年前我刚开始写作时,就已经想写一本关于托马斯·克伦威尔的小说了。那时候我知道我还没准备好,但写了几本书之后,也积累了一些能够实现最初的计划所必须的写作技巧。我感觉到之前一直没有的合适的机会也正在到来。我从来就没有打消过写克伦威尔的想法。坦白说,如果别人来把克伦威尔给写掉了,我也一点都不会惊讶,因为很明显,他是个相当棒的题材。但我觉得没有人能够像我这样去写。倒不是说我的写法就最好,但这是我的独特的写法。我能够分配部署我的长处。

澎湃新闻:之前您提到《狼厅》时说过:“从第一段开始我就知道这将是我最佳的作品。它像一部电影一般在我面前展开。”这是在描述一种顿悟的时刻吗?在写别的书时,您有过类似的感觉吗?如果之前没有,为什么这一本有这种感觉?这和您过去说的您能够感受异物比如鬼魂有没有关系?

曼特尔:不,这跟鬼魂完全没关系。写作时,有时会有一种恰到好处的感觉,觉得“哎,这对了”。当我写下《狼厅》第一段时,我的感觉就是:“哈,明白了,就该这样写。”这种感觉是既熟悉又放松,同时又有点惊讶——如果把这些感觉加在一起,其实就是似曾相识的“认同感”。我在写《巨人奥布莱恩》时也有同样的感觉。就好像是那本书早已存在,我只是碰巧遇上了,如同一个异乡客误打误撞竟进了对的铁路站台。而且这种感觉是相当有视觉效果的:男孩被打趴在酒馆院子里的鹅卵石地面上,头昏眼花。然后我把场景转到了红衣主教沃尔西的府邸,人物的声音像在黑金变幻的背景幕上浮游飘荡,好像我开始导演一出话剧,而它会自动绘制场景。

澎湃新闻:您是什么时候开始动笔写三部曲的?是因为克伦威尔这个人,还是因为对都铎王朝感兴趣?

曼特尔:我一直等到2005年才下决心动笔,当时的动力是赶上2009年的亨利八世登基五百年纪念,我知道肯定会有无数的纪念活动。我当时想四年写一本小说差不多够了,没有想到会变成三部曲。我本来没打算写都铎王朝,只是想写托马斯·克伦威尔。

澎湃新闻:为了写这三部曲,您肯定翻阅了许多史料,做了大量研究,就像您写《更安全的地方》一样。您会觉得在某一刻被材料淹没了吗?有没有神奇的一刻,您觉得豁然开朗,能够驾驭一切?

曼特尔:对,这确实是个问题。我觉得史料不能用海洋来做对比,史料更像茂密的森林。其中有许多分叉的小径,看起来都很相像,光线又不太够,你不太确定要去哪里,所以你怎样才能知道自己究竟要走哪条路?唯一的办法是你得不停地走,保持警觉。慢慢地你会看到一些能够记住的特征,但你永远不会感到安全,也永远无法真正到达目的地。旅途本身就是意义所在,迷路是其中的一部分。我觉得小说应该以问题始,也以问题终。

澎湃新闻:《狼厅》和《提堂》的风格很不一样。您能描述一下您怎么看这本书的风格吗?为何有这样的区别?您能再谈一下第三部《镜与光》的风格吗?

曼特尔:《狼厅》的主线跨越了大约八年时间,其中有闪回到克伦威尔的早年,书中他已经四十多岁。但背景叙述可以追溯到神话时代,它始于时间纪年之前。叙述线不停地自我折叠。故事看似从克伦威尔的视角讲述,其观察出于一个熟悉奢华布艺的人。光泽度、色泽、柔滑度、重量,和奢华的色彩:祖母绿、靛蓝、宝蓝、金色。他手上戴着戒指:一枚红宝石,一枚绿松石。

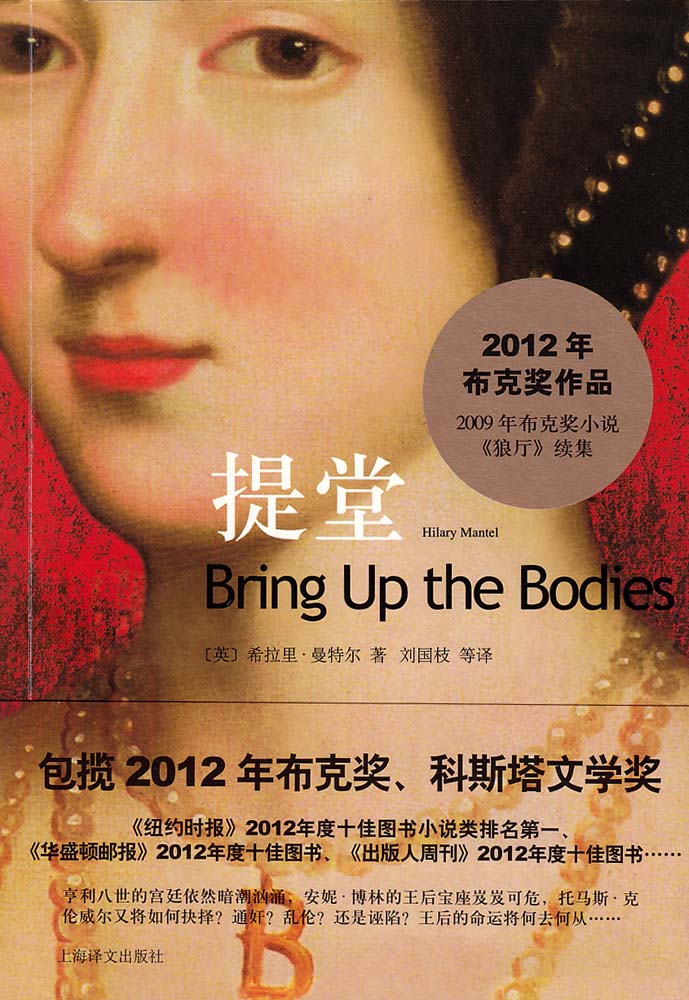

《提堂》跨越了九个月。它有时也偏离主线,转入记忆,但接着向前猛冲。这本书的声音是一个人用拳头猛捶桌上,它的色彩是黑色、白色和血红色。他手中握着斧头。

我还不太想说《镜与光》,因为不想封死或是限制它的可能性。

澎湃新闻:我记得一位布克奖评委评论《提堂》比《狼厅》好,您怎么看这一评论?

曼特尔:也有人说《狼厅》比《提堂》好。很简单,它们不一样。为什么要比较呢?还没到时候。我们可以拭目以待。

澎湃新闻:我们都非常期待三部曲的终曲。我记得有人问您最后一部是否写克伦威尔的垮台,您说不是。您还说过第一部的第一行呼应了最后一部的结尾……

曼特尔:克伦威尔还有四年的风光日子,所以最后一部写的是他继续攀登向上,然后突然坠落。我一开始动笔时只想写一本书,开头的意象是一个快死的男孩躺在地上,最后结束时的意象将是一个将死的男人躺在地上。

澎湃新闻:人们常常说《狼厅》和《提堂》是伟大的“不列颠”或“英国”小说。您自己觉得它们带有不列颠或是英国味儿吗?

|