|

王逢振先生给我寄来了最近出版的《都柏林人》,这是詹姆斯·乔伊斯一生所出的唯一的一本短篇小说集。说是短篇小说集,但各个短篇串联在一起,却构成一个有机的整体,描述“童年,青年,成年”,俨然是一部爱尔兰的“道德历史”。 王逢振先生给我寄来了最近出版的《都柏林人》,这是詹姆斯·乔伊斯一生所出的唯一的一本短篇小说集。说是短篇小说集,但各个短篇串联在一起,却构成一个有机的整体,描述“童年,青年,成年”,俨然是一部爱尔兰的“道德历史”。

《都柏林人》是作为上海译文出版社的《乔伊斯文集》中的一部出版的。其中包括《青年艺术家画像》、《尤利西斯》、《乔伊斯诗歌·剧作·随笔集》等,是迄今为止整个华语世界收罗最全、规模最大的乔伊斯作品总集。我知道,王逢振先生的《都柏林人》在上个世纪末早就翻译好了,但几经周折,历时10余年,感谢出版社的编辑冯涛先生,书终于付梓了,这是值得庆贺的。

《都柏林人》是在1914年发表的。在这些小说中,人们已经可以感觉到乔伊斯日后发展的那种创作方法。他并不在乎构造情节和刻画人物,他专注于人物在周围环境变化的过程中的心理。短篇小说集的头一篇《姊妹们》描写一个小孩对邻居老神父的死的蒙蒙眬眬的感受。小说似乎就是在这种蒙蒙眬眬、似是而非的氛围中展开的。《伊芙琳》、《泥土》、《母亲》以女性为主要人物,充满了对女性命运的同情和关注。爱尔兰民族革命家帕内尔对乔伊斯的影响非常深刻,他的小说《委员会办公室里的常青节》里帕内尔的死成为中心话题。在《青年艺术家画像》中他也描写了爱尔兰人在听说帕内尔的死时的反应:“帕内尔!帕内尔!他逝世了!人们跪下,痛苦地哭泣。”

在全集15篇故事中,我觉得最后一篇最长的《死者》是写得最好的。有的批评家把它说成是中篇小说。著名导演约翰·休斯顿将它拍成了电影。我曾经看过这部电影,现在仍然依稀记得都柏林街头昏暗的欧式街灯,在落满白雪的街上跑着辚辚马车的情景。这部小说就是描写莫肯家“热情好客、幽默、仁慈”的小姐在阿舍尔岛上家里除夕举行的一年一度的光彩壮观的舞会。这篇小说最精彩的是描写加布里埃尔的妻子格丽塔伫立在楼梯上的阴影中聆听钢琴和男声独唱古老的爱尔兰曲调《奥芙里姆的少女》的一段。“她的神态显得优雅而神秘,仿佛她是某种东西的一个象征。”

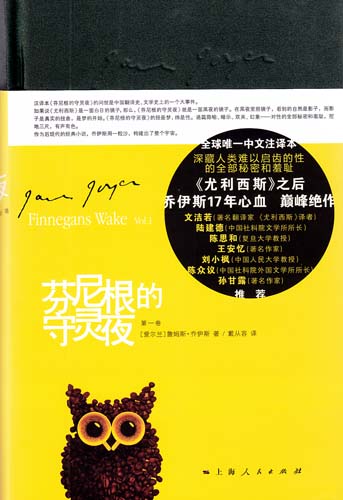

小说是在两种并行的、互相不能沟通的情绪中展开的。一方面,加布里埃尔“发现她双颊泛红,眼睛闪闪发光,心里突然涌起一股愉悦的潮流”,“血液在他的血管里涌动;脑海里思潮激荡,骄傲、快乐、温柔、英勇”,他渴望与她单独在一起,“避开了生活的责任,避开了家庭和朋友,怀着奔放喜悦的心情,共赴一个新奇的世界”。而另一方面,当他满怀强烈的情欲正等待她的温存和回应时,故事发生一个断然的转折:她却哭泣起来。她回忆起很久以前一个在高尔韦常唱那支歌的人,一个少女时期的恋人,“他有那么一双眼睛:又大又黑的眼睛!眼睛里还有那样一种表情——一种表情!”然而,他死了,在17岁时。他是为她而死的。在她离开高尔韦前往都柏林的前一天晚上,当她正在修女岛上祖母家收拾东西时,“听到有扔石子打窗户的声音。窗玻璃全湿了,什么都看不见,于是我就那样跑下楼去,从后面溜进花园,在花园的尽头站着那个可怜的人,正浑身颤抖。”他说他不想活了,淋在雨里要了他的命。格丽塔的形象具有一种母性的温情,对于她的丈夫是这样,对于她少女时候的情人也是这样。小说结尾充满了一种凄恻之情。加布里埃尔早先的一席话仿佛为这段插曲作了注脚:“在像今晚这样的聚会上,总是有些悲伤的想法袭上心头:想到过去,想到青春,想到世事变化,想到我们今晚思念而不在的那些人们……但如果我们总是犹豫地陷入这些回忆,我们就没有心思勇敢地继续我们生活中的工作。”正如译者所言,小说的结尾是一首凄清的安魂曲,具有柴可夫斯基第六交响曲(悲怆)一样的感染力:“雪花飘落下来,厚厚地堆积在歪斜的十字架和墓碑上,堆积在小门一根根栅栏的尖顶上,堆积在光秃秃的荆棘丛上……雪花穿过宇宙轻轻地落下,就像他们的结局似的,落到所有生者和死者身上。”小说以欢乐聚会开头,以葬礼结尾,预示着作家日后写作《芬尼根的守灵夜》的主题。

根据乔伊斯给朋友的信透露的,他对于小说集中的作品没有充分表现出爱尔兰人的“率真的岛国性格”和“好客”感到自责。他说,“有时候想到爱尔兰,我似乎觉得我过于不必要地严苛了。我没有(至少在《都柏林人》中)重现都柏林的动人之处,因为自从我离开它,除了在巴黎,我没有在任何城市感觉自在过。我没有重现它的率真的岛国性格和好客。就我的观察而言,这后一种‘美德’在欧洲的其他地方是不存在的。”因此,他在《死者》中,写了一段加布里埃尔在聚会后的演说,怀着激情说到爱尔兰:“我一年比一年更强烈地感到,我们国家没有任何传统像这样热情好客的传统,给国家带来如此的荣耀,值得如此小心地维护。就我自己的经历而言(我访问过国外许多地方),在现代国家中,这是一个少有的优良传统。”这也许是乔伊斯想借此做一些补偿吧。

|