|

在一些法国知识分子眼中,是加缪挽救了陷入极权主义泥潭的法国知识分子的声誉。如果加缪能活得更久一点,在1960年之后,他是否会跟萨特重修于好,并肩走在五月风暴的街头? 在一些法国知识分子眼中,是加缪挽救了陷入极权主义泥潭的法国知识分子的声誉。如果加缪能活得更久一点,在1960年之后,他是否会跟萨特重修于好,并肩走在五月风暴的街头?

1960年1月4日,阿尔贝·加缪乘坐的小汽车撞上了路边大树,加缪当场死亡。听到儿子车祸去世的消息,加缪的母亲卡特琳娜叹息道:“太年轻了!”如果今天他还活着,将正好100岁。

从某种角度讲,加缪是另一个乔治·奥威尔。他们俩死的时候都只有47岁,都在寒冷的1月离世,都有肺结核,都信仰社会主义,最重要的是,他们两人都站在左翼的立场批判极权主义。比如奥威尔,他一方面坚定信仰社会主义,认为只有社会主义才能带来自由,但同时又意识到社会主义也有官僚主义和专制主义的倾向。他认为,只有批判极权主义,才能发现社会主义的基本价值——社会公正和自由。而加缪始终有一个美好社会的梦想,在那里,不公正与不义将被自由所替代。

《加缪传》的作者托德说,“他们出身不同的社会阶层,却都信赖贫穷的被压迫者、被侮辱者的纯真本性。他们都是活生生的个体,拥有自由的灵魂,对偏左但决非正统的立场带来的种种不便,他们欣然接受。他们顶着时代的谄媚之风,揭露了左或者右的集中营或警察社会的残忍,也指出有些共产党人是如何通过重写历史去阐释事实的。”

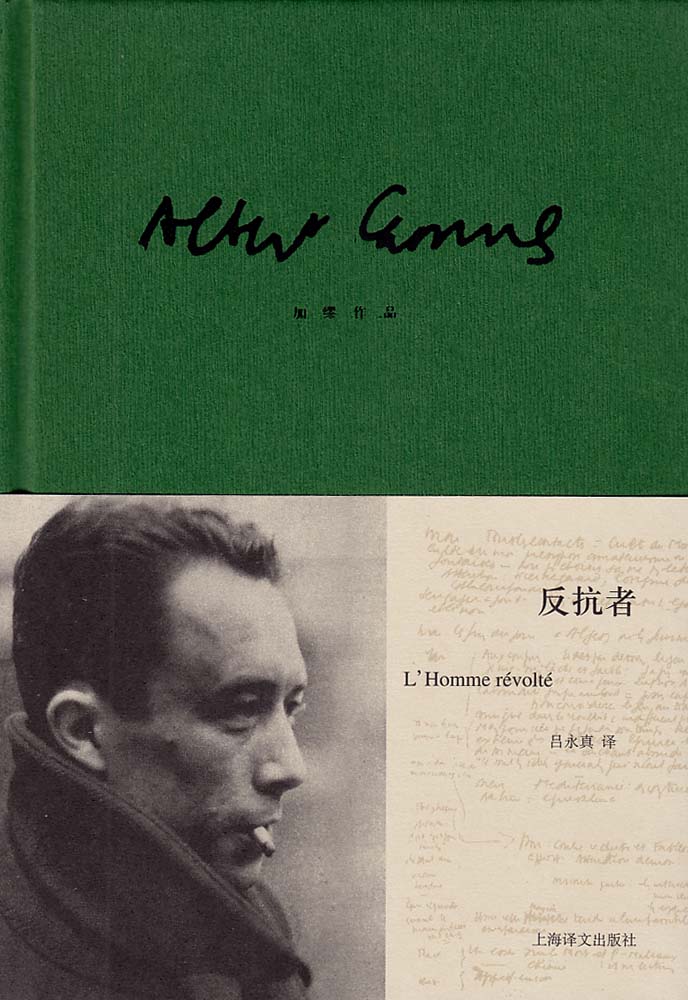

以作家之笔进行文艺反抗

当英国作家奥威尔的那些杂文和《一九八四》出版的时候,奥威尔的左翼朋友们感到愤慨,右派和处于冷战时期的英美政府则报以热烈欢迎。同样的遭遇也发生在法国作家、哲学家加缪身上。1951年,他的《反抗者》出版之后,法国左翼知识分子都反对这本“反动的小册子”,而右派人士都发出欢呼,他们感到一位左翼知识领袖“转向”了。美国人和英国人则像那几年对待奥威尔一样,赞扬加缪的勇气和洞见,这部《反抗者》也因为冷战和反共浪潮而走红。尤其是在1950年代之后,东欧连续遭遇苏联的入侵,反抗苏联的《反抗者》更成为一个时代的读本。

什么是反抗者?“他首先是一个说‘不’的人。然而,尽管他有所拒绝,却并不放弃:他也是一个说‘是’的人。”对于加缪或者奥威尔来说,有太多的知识分子表现出近视、盲从以及对权势的嗜欲,这些知识分子比无知的帮闲群众更能充当极权主义的帮凶。

在《反抗者》出版后,加缪的朋友跟他有这样一段对话:

“您会给自己招来很多敌人。”

“大概会吧,我的那些朋友不是太靠得住。”

加缪的好友、战友,法国哲学家萨特最初不方便评论这本令他厌恶的书,出于保护友情或者其他,萨特让自己的追随者让松执笔。让松在《反抗者》的书评中毫不掩饰自己厌恶加缪的反革命,在他看来,革命通常是一个民族的惟一希望。

但加缪这本书并非是反对革命,他指的是和他同样时代的法国知识分子,他反对那些使谋杀正当化的人。加缪有意识地在当代政治斗争中选择了异端立场。加缪的洞见比法国社会学家雷蒙·阿隆的《知识分子的鸦片》要早四年,比法国作家法兰可斯雷蒙的《极权的诱惑》早25年。尽管如此,右派的阿隆并没有拥抱加缪。战后,世界各处都有许多批评家在关注马克思主义及其带来的结果,奥威尔、卡尔·波普尔和加缪的思想是最为重要的,但加缪是那个时代的法国作家中,唯一一个表达如此鲜明立场的左翼人士。

《反抗者》在它那个年代,对整体偏左、亲苏的法国知识分子提出了一个诘问,作为左翼知识分子或信仰马克思主义的知识分子,如何面对革命所带来的普遍暴力,如何面对已经在西方流传开来的古拉格和大清洗传闻。加缪提出了一个根本性问题:“某些人是如何出于反抗的名义,接受了集体性屠杀的?某些党员(恰恰也就是反抗者),一旦转变为职业革命者之后,是如何在20世纪创建了极权国家的?”(托德《加缪传》)加缪要批评的就是受极端思潮吸引的知识分子,比如萨特。所以1950年代初两人从好友走向决裂,成了法国思想史上的一段公案。如果加缪还能活得更久一点,在1960年之后,他是否会跟萨特重修于好,并肩走在五月风暴的街头?

加缪坚持认为,暴力是不正当的,反对将政治暴力正当化,在政治中要为道德保留位置,在任何运动中,自由、民主制度和公民权利是必需的。所以在《加缪传》的作者托德看来,在《反抗者》里,加缪想要独自一人反抗他在法国所处的圈子,反抗他曾经属于其中一员的法国左翼知识界的那些陈词滥调,他的自我救赎体现为以作家之笔进行的艺术反抗。“写作,就是要以行动反抗历史,反抗这段体现为法西斯主义、纳粹主义、弗朗哥主义的历史,这些意识形态所要达到的目的都建立在越来越非理性的罪行之上。”托德说。

|