|

今年是阿尔贝·加缪诞生100周年,也是他离开这个世界第53年。1960年1月4日他因车祸去世时年仅46岁,在此之前3年,未满44岁的他已经成为了继吉卜林之后最年轻的诺贝尔奖获得者。这个出生在阿尔及尔贫民区的穷孩子,这个不到一岁就失去了父亲的战争孤儿,这个母亲是文盲和女佣、舅舅是制桶工人的法国下层移民的后代,在投身文学创作25年后,创造了一个不可思议的奇迹。 今年是阿尔贝·加缪诞生100周年,也是他离开这个世界第53年。1960年1月4日他因车祸去世时年仅46岁,在此之前3年,未满44岁的他已经成为了继吉卜林之后最年轻的诺贝尔奖获得者。这个出生在阿尔及尔贫民区的穷孩子,这个不到一岁就失去了父亲的战争孤儿,这个母亲是文盲和女佣、舅舅是制桶工人的法国下层移民的后代,在投身文学创作25年后,创造了一个不可思议的奇迹。

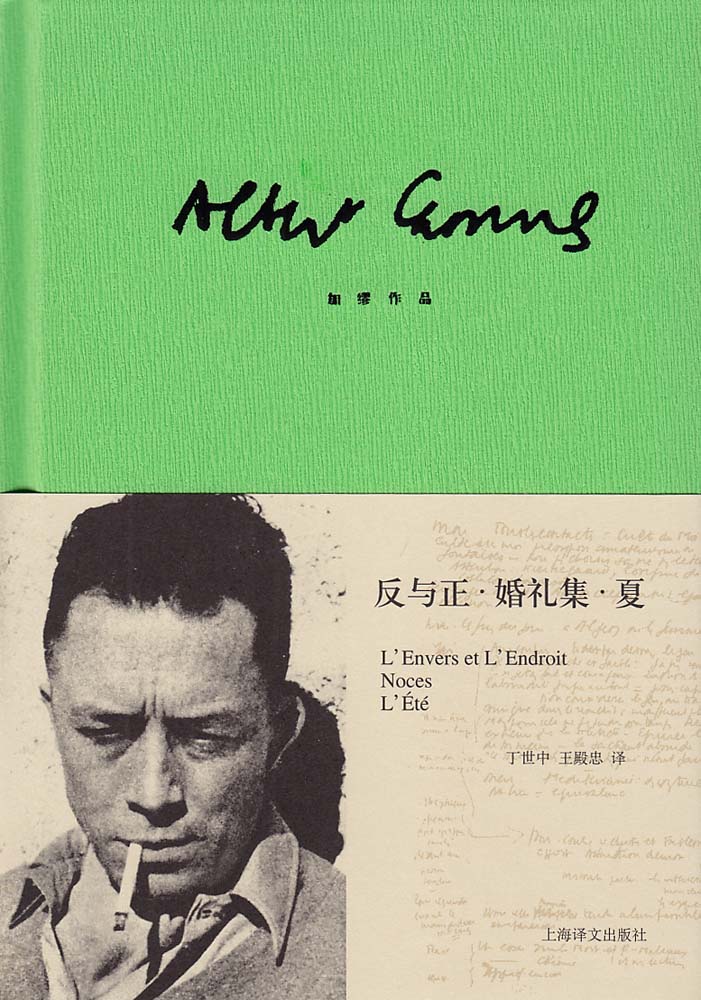

随着时间的推移,加缪在20世纪文学史和思想史上的重要价值正在被越来越多的人更加深刻地认识到。就文学的独创性贡献而言,他的小说《局外人》《鼠疫》《堕落》《流亡与独立王国》(中篇集)《第一个人》,随笔集《反与正》《婚礼》,戏剧《卡利古拉》《正义者》等都是极富特色的杰作,具有很高的艺术质量。

就思想的深刻性而言,在20世纪四五十年代法国乃至欧洲知识界盲目混乱的整体环境中,加缪和汉娜·阿伦特、乔治·奥威尔一样,是少数始终保持着清醒头脑和批判精神的思想家。今天,历史已经证明了加缪思想的正确性。无论在对待现代虚无主义问题上,在反思法国大革命的问题上,在对待苏联体制和极权主义问题上,在对待阿尔及利亚问题与恐怖主义问题上,他所表现出的独立精神、远见卓识以及坚持真理的道德勇气,都超越于同时代那些屈从于乃至盲目鼓吹各种左右翼意识形态的大多数知识分子之上。

无论所处环境中错综复杂的政治局势如何变化,无论左翼或右翼意识形态的力量如何强大,加缪都从未迷失方向,而是保持着思想上的独立判断,保持着对真理本身的追求,正是这种不属于任何政治派别或意识形态的自由独立思想者的精神,使他受到来自左右翼的攻击并倍感孤独,但也正是这种自由独立、追求真理的精神,使他赢得了诺贝尔奖授奖辞中对其“阐明了人类良心当今所面临的问题”的赞扬,而且使他直到今天对于当代人的良心所面临的问题仍然具有深刻的启示意义,而当年那些以真理自居的各种偏激的意识形态,则早已被历史所遗忘。

在法国《文学杂志》第453期(2006年5月加缪专号)的编者前言中,主编让-路易·于对加缪表达了由衷的钦佩:“他对真理的激情,与同时代人虚伪的盲目态度形成了鲜明的对比。无论是关于苏联阵营还是阿尔及利亚问题,历史都证明了加缪的正确性。当一切仇恨化为云烟,加缪如今已成为法国文学中最受人喜爱的作家之一。”

加缪思想的可贵和深刻之处在于:他始终拒绝虚无主义,始终坚持对人的信念、对生活的热爱。他由衷地赞美这个世界和生命的美好,但是对于世界的阴暗面,他始终保持着清醒的认识,从不盲目乐观。这种态度正是他在《反抗者》中所推崇的“地中海思想”的精髓。

作为一个真正的作家,加缪始终坚持为人生而艺术。这个从阿尔及尔贫民区成长起来的诺贝尔奖获得者,一生关注的是世界上的苦难和对真理的探求,而不是自己作为作家的名利与虚荣。他一生追求的是真理本身,而不是同时代知识分子很容易陷入的左翼或者右翼的意识形态,在他身上体现了一种真正的知识分子的价值。

《加缪传》(1996年)的作者奥利维耶·托德在上个世纪50年代至60年代曾经与萨特圈子里的人过从甚密,加缪当时是不受那个圈子的人欣赏的。后来,托德对加缪的生平和创作进行了潜心研究,出版了一部厚达855页的精彩传记。随着对加缪了解的加深,托德最终变得很喜欢加缪,他意识到加缪“不仅仅是个道德高尚的人,而且是个诚实正直和勇敢的人”。

思想家阿兰·范基库特于1987年出版的《思想的失败》一书曾经在欧美知识界引起巨大反响。范基库特对加缪的认识,也经历过一个与奥利维耶·托德相似的过程。年轻时的他无法真正理解《局外人》的内涵,读这本小说时感到的更多是“恼火”,而觉得《鼠疫》“有说教味,文笔沉闷,但同时也非常感人”。后来他和奥利维耶·托德一样也逐渐开始懂得欣赏并喜欢加缪,“读《反抗者》时我发现了一位真正的思想家”。多年来范基库特一直在思考一些他认为正在受到威胁、应该全力捍卫的基本价值,而加缪的思想引起了他深深的共鸣与敬佩。

对于中国知识界和一般读者来说,阿尔贝·加缪是一个既熟悉又陌生的名字。熟悉是因为这个名字与著名的荒诞哲学和《西西弗神话》紧密联系在一起,他的《局外人》《鼠疫》等作品作为20世纪法国文学的经典,在中国早已脍炙人口。陌生是因为我国知识界和一般读者对加缪的了解不仅非常有限,而且存在一定的误区。例如,常常被认为是加缪主要思想的荒诞哲学其实仅仅是一个出发点而已,他最重要的思想论著不是早期的《西西弗的神话》,而是1951年出版的《反抗者》;他真正重要的思想不是荒诞哲学,而是既拒绝上帝信仰、又拒绝价值虚无主义的“人间信仰”和人道主义思想,以及成熟时期关于“反抗”和“地中海思想”的深刻论述。

|