|

对于中国观众,《了不起的盖茨比》是一部适合过几年再看的电影,比如在《了不起的盖茨比》出版一百年后的2025年,那时会有一份感同身受的痛切。而在烈火烹油的今天,一切方生未死,混沌未明,此刻看到的恐怕只是莱昂纳多的英俊外表,或是三D观影下的华美体验。我们处在美国爵士时代的开端,而非完结的时刻。我们的菲茨杰拉德尚未发育,正在以孩子式的身高,写着孩子式的故事。这里的孩子指的不是纯洁与天真,而是带着三峡雾气的西部少年,面对繁华的东部,那丧失节制的幼稚赞美。 对于中国观众,《了不起的盖茨比》是一部适合过几年再看的电影,比如在《了不起的盖茨比》出版一百年后的2025年,那时会有一份感同身受的痛切。而在烈火烹油的今天,一切方生未死,混沌未明,此刻看到的恐怕只是莱昂纳多的英俊外表,或是三D观影下的华美体验。我们处在美国爵士时代的开端,而非完结的时刻。我们的菲茨杰拉德尚未发育,正在以孩子式的身高,写着孩子式的故事。这里的孩子指的不是纯洁与天真,而是带着三峡雾气的西部少年,面对繁华的东部,那丧失节制的幼稚赞美。

“有色帝国的兴起”

《了不起的盖茨比》在表面上是一个平淡无奇的故事,原著小说以五万个单词不到的篇幅,讲述出身美国中西部、父母是贫苦农民的盖茨比,在一战结束后退伍,借着私酒与非法证券的生意暴富后,来到纽约寻找当军官时的恋人黛西,而出身名门的黛西已经嫁给了布坎南大家族的后代汤姆。从西部来到纽约做证券生意的黛西的表兄、小说与电影的叙述人尼克见证了这一切,娓娓讲述盖茨比的追求与幻灭。

《了不起的盖茨比》一般被视为代表“美国梦”以及“美国梦”的失败。所谓“美国梦”,不是流于印象的富裕与自由,而是意味着在现代社会里个人可以通过奋斗摆脱自己的出身,创造一个新的自我。显然,少年盖茨比对于自己的环境并不满意,他“幻想自己是天之骄子,命中注定有着远大的前途”,并且以严苛的自我管理再造自我。电影省略了原著中的一个细节,少年盖茨比的计划表:起床(上午6:00)、哑铃体操及爬墙(6:15-6:30)、学习电学等(7:15-8:15)、工作(8:50-下午4:30)、棒球及其他运动(下午4:30-5:00)、练习演说、仪态(5:00-6:00)、学习有用的新发明(7:00-9:00)。

无疑,这种新自我的重铸,意味着跨越社会结构的边界,流动到新的阶层。而原有的社会秩序的维持者,出身于大家族的汤姆,对此高度警惕。在尼克第一次去汤姆家作客的时候,汤姆大谈最近在读的《有色帝国的兴起》。这种“小说中的小说”,往往有深意存焉。查当时的史料,《有色帝国的兴起》即美国优生学作家洛斯罗普·斯托达德(Lothrop Stoddard)出版于 1920 年的《有色人种与世界最优白人对立的趋势上升》一书。这位所谓的优生学作家是一位种族主义者,鼓吹遗传基因的先天优越性,迎合着20 世纪20年代美国的种族偏见。美国政府在当时出台了一系列名誉扫地的法律:《流放法》(1907)、《文化测试法》(1917)、《移民限制法》(1921)、《民族来源限制法》(1924)等等。合乎逻辑,这位优生学作家1939年12月去访问希特勒,成为二战以来第一个访问希特勒的外国记者。而菲茨杰拉德的母亲是爱尔兰移民后代(这在当时被视为“白种黑人”),以种族主义为代表的社会等级结构的压力,菲茨杰拉德想必深有体味。

故而,盖茨比与汤姆的冲突,一方面是争夺黛西的冲突,另一方面更是社会等级结构意义上的冲突,既得利益集团要压制盖茨比所代表的新人的崛起。在《了不起的盖茨比》上映期间,中国的影评人往往以流行的“屌丝逆袭”的模式来复原这个故事。尽管“屌丝-白富美-高富帅”是阶层冲突的一个粗陋的、滑稽的版本,但是内在的社会阶层固化的焦虑感是相似的。

迷幻的绿光

在这场阶层冲突中,盖茨比的失败不是汤姆的胜利,其根源在于自身的缺陷。盖茨比跨越自身的界限,本来可以是波澜壮阔的美国故事的一部分。然而,盖茨比将“越界”简单地理解为了“复制”:他用力地模仿上层社会的一切。他在纽约东卵建起豪华的别墅,对面是西卵传统的富人区,码头上闪烁着绿灯的汤姆与黛西的住宅。在盖茨比的别墅里,有玛丽·安托万内特(路易十六王后)风格的音乐厅,牛津莫顿学院风格的图书馆,每间房间铺满紫色的绸缎。这种对于“贵族”的渴念,弥漫于《了不起的盖茨比》中出身底层的人物。汤姆的情妇、汽车修理站的威尔逊太太要去纽约幽会,她一定要坐淡紫色的出租车,这位生活在纽约下等地带“灰谷”的太太没有注意到,“里面的坐垫是灰色的”。

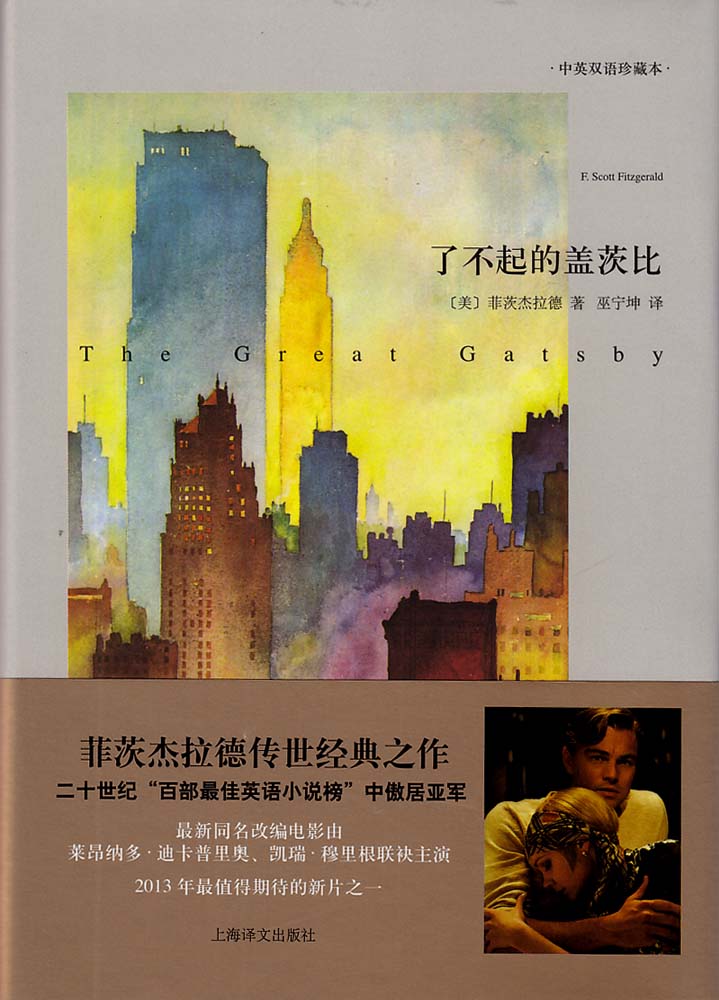

贯穿于电影中的神秘的绿光,意味着远方那上层社会的一切,引导着盖茨比的梦想。在1982 年上海译文出版社出版的译本中(周敦仁译),《了不起的盖茨比》曾被意译为《灯绿梦渺》。然而,盖茨比天真的模仿,将对手的一切浪漫化了。这种浪漫在小说与电影中富于反讽意味的体现,集中在盖茨比爱恋的黛西(Daisy)身上。善于将隐微的寓意编织进文本里的菲茨杰拉德,在这里埋下了一个隐喻。如菲茨杰拉德研究者所发现的:Daisy在英语中的意思是雏菊,白色花瓣,黄色花蕊。尼克第一次在西卵见到黛西,海风从四面的落地窗里吹进来,满屋白纱飞舞;1917 年黛西在路易斯维尔与盖茨比第一次约会,“黛西穿的是白色的衣服,开的是一辆白色小跑车”。在盖茨比心中,黛西永远是一位纯洁的大家闺秀,充满初恋般的、洁白的梦幻。

|