|

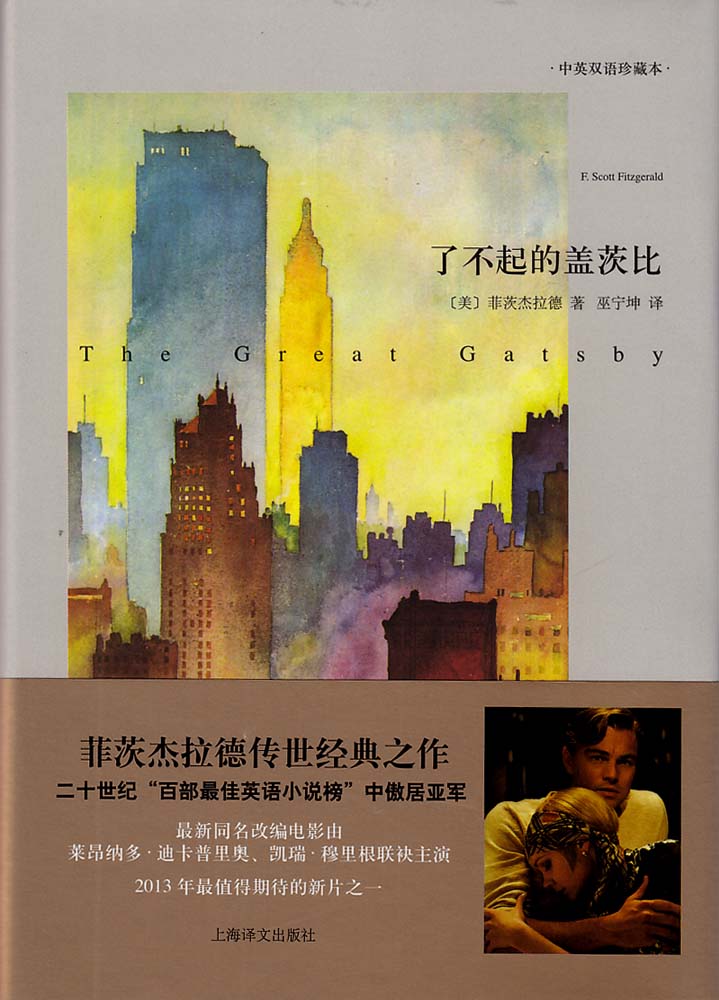

美国作家菲茨杰拉德的长篇小说《了不起的盖茨比》,是诠释“美国梦”的一个重要注脚。但这部小说的电影改编之路却始终不尽如人意。在好莱坞历史上,《了不起的盖茨比》已被改编过四次:1926年由奥斯卡影帝沃纳·巴克斯特主演的默片;1949年由阿兰·兰德和雪莉·温特斯主演的版本;1974年由罗伯特·雷德福和米亚·法罗主演的电影;2000年的电视电影版本则由奥斯卡得主米拉·索维诺主演。四个版本的阵容都不弱,却都反响平平,1974年的版本获得奥斯卡的最佳服装和最佳电影音乐两座小金人,已经是最佳成绩。 美国作家菲茨杰拉德的长篇小说《了不起的盖茨比》,是诠释“美国梦”的一个重要注脚。但这部小说的电影改编之路却始终不尽如人意。在好莱坞历史上,《了不起的盖茨比》已被改编过四次:1926年由奥斯卡影帝沃纳·巴克斯特主演的默片;1949年由阿兰·兰德和雪莉·温特斯主演的版本;1974年由罗伯特·雷德福和米亚·法罗主演的电影;2000年的电视电影版本则由奥斯卡得主米拉·索维诺主演。四个版本的阵容都不弱,却都反响平平,1974年的版本获得奥斯卡的最佳服装和最佳电影音乐两座小金人,已经是最佳成绩。

这次,第五版《了不起的盖茨比》上映,导演过《红磨坊》的澳大利亚人巴兹·鲁赫曼极尽奢华之能事,再现了一个充满纸醉金迷甜酒繁花的爵士时代:豪宅夜夜聚会,人群彻夜狂欢,在普拉达的华服和蒂芙尼的珠宝背后,在饮不尽的美酒和听不完的流言之外,是一个令人目眩神迷的时代。而这些都在引诱人联系到那个让无数人魂牵梦萦的“美国梦”:只要你努力,只要像盖茨比那样不懈追求,你总会得到这一切。

当然,这一切都只是背景。故事的主核是爱情,尽管这是一段最终以悲剧结局的爱情。单纯从电影来看,我们可以将盖茨比与黛西的故事概括为一个十分通俗并流行的“知音”故事:一个美貌且富有的年轻女孩,在贫穷的初恋爱人失踪后嫁给了富有却花心的丈夫。五年后,爱人携巨大财富归来,并仍对之念念不忘。但最后时刻,女孩却贪恋身份地位,在爱人深陷困境之时选择明哲保身,远走高飞。但是我想,简单地指责黛西的背叛与无情并不是菲茨杰拉德的本意。如果将一部被美国现代文库评选为“20世纪百部最佳英语小说中第二名”的小说归结为此,未免失之简单。在原著中,盖茨比与黛西之间的爱情显然更有深意。

盖茨比的悲剧性,或者说盖茨比之所以了不起,不在于电影对结局的处理方式:他怀着美好的梦想跌落在游泳池中死去——管家接到的电话给盖茨比造成了错觉,黛西愿意与他远走高飞,所以即使被枪杀,他还是捂着心脏含笑而逝——而在于他在五年后返身继续追求黛西的过程中,就清醒地认识到梦想的不切实际。黛西已不是五年前的黛西,盖茨比却依然沉浸在五年前单纯的爱情里。在原著中,他早在两人重逢时就意识到,“一定有过若干时刻,黛西远不如他的梦想——并非她的过错,而是由于他的幻梦有巨大的活力。他的幻梦超越了她,超越了一切。他以一种创造性的狂热,将自己投入这个幻梦之中,不断添枝加叶,用一路飘来的每根绚丽羽毛加以缀饰。再多的激情或活力都赶不上一个人在情思萦绕的内心所累积的感受。”但即使如此,隔着水岸亮起的黛西家的绿光,始终是他前进的全部动力。

如果说隔岸的绿光是盖茨比的梦想,那么,时隔五年之后以神秘富豪身份出现的盖茨比,又何尝不是黛西的“绿光”:一个腰缠万贯并百依百顺的、全心全意爱着自己且永远不会背叛的、甚至愿意为自己顶替死罪的爱人。在丈夫与情人密切私会的婚姻生活中,全新的盖茨比是她逃离现实困境的一个出口。只是,在现实中,盖茨比唯有爱情这一个梦想仍然美好并饱满,黛西却仍有诸多选择,所以她犹豫不决,左右摇摆。

所以,电影中最打动我的两个场景,一个是在盖茨比终于与黛西重逢的午后,显得如此手足无措慌乱无主。另一个则是盖茨比计划让黛西与丈夫汤姆摊牌时步步紧逼,试图让黛西说出她自始至终没有爱过丈夫的话,却不料反因被汤姆戳穿身份而恼羞成怒。一个是梦想成为现实,一个是现实打败梦想。盖茨比失败了,因为他的梦想是与时代背道而驰的梦想。那个时代的梦想,是一个曾想成为作家的耶鲁学生,买了上百本的金融书籍,成为华尔街金融交易所小职员,并沉浸在一夜暴富的梦想中。那个时代的梦想,是盖茨比豪宅里的朱门酒肉夜夜笙歌,而不是他身故后的门庭冷落无人关注。

名著改编影片,总会有这样那样的遗珠之憾。而《了不起的盖茨比》也不是简单的穷小子与富千金之间的爱恨情仇。所以,在这部电影中,最动人的,始终是那个在繁华落尽后独自眺望在水一方的背影,他骄傲,孤独,明知注定了失败,却始终义无反顾。

|