|

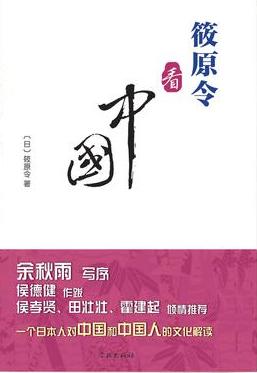

《筱原令看中国》(学林出版社出版,作者:筱原令),译自日本侨报社的《新编认知中国》一书。作者筱原令是一位长期研究中国历史和文化、关注当代中国社会的日本作家。有鉴于日本国内甚嚣尘上的“中国威胁论”、“中国崩溃论”之类的反华言论,他写了这本书,按他的话说,以期让日本人放弃成见,更好地了解中国、认知中国。 《筱原令看中国》(学林出版社出版,作者:筱原令),译自日本侨报社的《新编认知中国》一书。作者筱原令是一位长期研究中国历史和文化、关注当代中国社会的日本作家。有鉴于日本国内甚嚣尘上的“中国威胁论”、“中国崩溃论”之类的反华言论,他写了这本书,按他的话说,以期让日本人放弃成见,更好地了解中国、认知中国。

有差异的中日历史观

对于中国文化,日本拒绝接受的是科举、宦官和缠足。虽说日本没有科举、宦官和缠足,但有一样是仅日本有而中国没有的,那就是天皇制,其精髓就是神社神道。中国人对此难以理解。对一个在数千年的历史长河中周而复始地进行革命的民族来说,面对“万世一系的皇统”、“皇帝纪元二千六百年”的日本,确实会有一种怪物似的感觉。

对前首相小泉纯一郎参拜靖国神社的荒唐且愚蠢的行为,我压根儿就没有兴趣给予评论,那只不过是作秀而已。但就“天皇”和“神道”还是要略说一二。

中国没有“天皇”,也不存在称之为“神道”的宗教,因此见到日本某些人的言行,中国方面往往会有“日本军国主义复活”的感觉;另一方面,又因为日本总是试图以“在日本无论是谁只要死了就会成为‘佛’”之类的说明来辩解,所以,中日双方就越来越纠结不清。

中国的传统与日本截然相反。正因为日中两个民族在历史观上存在着根本差异,所以更应该坐下来进行深入的探讨;然而令人遗憾的是,日中之间只有过一些走过场的讨论而已。于是,诸如“反日”、“嫌中”这样的情绪在中日两国日益高涨也就在情理之中了。贤明的政治家应该对此予以不断的关注,并且应该致力于两个民族的和谐。但实际情况是有些愚笨的政治家只知道作秀给本国国民看,因而损害了两国人民间的友好关系。几次三番参拜靖国神社的前首相小泉纯一郎就是日本愚笨的政治家中的一位。

看看最近的“中国崩溃论”、“中国威胁论”以及“中国流氓国家论”,再看一下书店的中国柜台,映入眼帘的是清一色反中、嫌中及侮中内容的书籍,我个人认为上述现象均源自对中国经济实力的日益增强和中国在国际社会中与日俱增的地位的嫉妒和排斥,这种嫉妒和排斥进而转化为日本方面一厢情愿地“希望中国崩溃”的愿望。其实两千多年的日中交流史中,日本领先于中国只不过是自明治维新后的一百几十年而已。

在表示“把历史作为一面镜子”之意时,中国人经常会使用“借鉴”一词。“鉴”意为“镜子”,此词一出,我们就应该做好充分的思想准备,即中国人是不会轻易忘却那段屈辱历史的,更何况新中国建立才六十年,当年二十岁的人现在才八十岁,而当年十岁的孩子现在也不过七十岁而已,他们对日本军队的所作所为是记忆犹新的。

我第一次去南京是在1976年。当时,南京大屠杀遇难同胞纪念馆尚未修建,有的只是被称为雨花台的革命历史纪念馆。纪念馆的烈士们几乎都是被国民党杀害的。到了1985年才建成了南京大屠杀遇难同胞纪念馆。我个人认为,在日本军队的残暴行径中更值得一提的是日本军队的“三光政策”。所谓“三光政策”即指日本军队针对河北、山西两省的农村实施的“烧光、杀光、抢光”的政策。美国军队在之后的越南战场上也实施了“三光政策”。这确实是人性丧尽的极致。我相信只有认真面对史实才能产生相互间的信任。

要和平,以民为本

孟子也说过:“民为贵,社稷次之,君为轻。”中国的历代皇帝在思想上都采取爱民的政治,皇帝愚钝人民就受苦,皇帝奢侈人民就反抗,皇帝的保质期一过就改朝换代。民声即天声,与民同舟共济才是政治的根本,这样的例子在史书中随处可见。自《诗经》以来许多文人墨客都不遗余力来传达这种思想,读中国的古典是很有趣的。

《吕氏春秋》卷十九《适威》记载了我们必须学的轶事。春秋末期,吴国和越国争霸,吴王夫差打败了越王勾践,但二十年后吴反被越所灭。后来战国时的魏武侯问大臣李克:“吴国为何灭亡?”“因为吴国屡战而屡胜。”李克答道。武侯问道:“屡战而屡胜是国家的幸运啊,但为何吴国灭亡了?”李克答道:“屡战使百姓疲惫,屡胜使君主傲慢,傲慢的君主奴役疲惫的百姓,能不亡国吗?君主傲慢就会奢侈放肆、劳民伤财,百姓疲惫对君主就会怨声载道、揭竿而起,吴国的灭亡还算是慢了。”

战前的日本军阀及远征越南和伊拉克的美国都应吸取吴国的教训。美国如果继续派兵阿富汗的话等于是自杀行为。

和平不是靠战争获得的,而是靠和平的愿望建筑的。不应该靠战争获取与建筑和平,而应播撒和平的种子,生出和谐的果实。靠战争维持和平其实是在狡辩,不管是塔利班还是其他激进组织都应该通过谈判解决问题。

|