|

一 一

为别人的书写序,对我来说是一件隆重的事情。

我曾应一些出版家之邀,为中国那四部古典小说,以及纪晓岚和李渔的文集写序。那活儿,相当于重启一项项学术研究,又要寻找到把这些作品推荐给当代读者的充分理由,很不容易。但是,那毕竟是介绍遥远的古人古书,虽不容易也可以表现得通脱、潇洒,相比之下,为今人的书籍写序就更不敢了。除非,有非常特殊的原因。

什么样的特殊原因?例如,前些年我曾为一位欧洲青年旅行家的书写序,原因是,他沿途的感受居然与我惊人相似。我又为日本当代艺术家团伊玖磨的散文全集写序,原因是,他每年九个月蛰居小岛、三个月漫游世界的生活安排,是我长久的理想。这是第三次为一个当代外国作家写序了,理由没有前两个好玩,却让我十分心动。

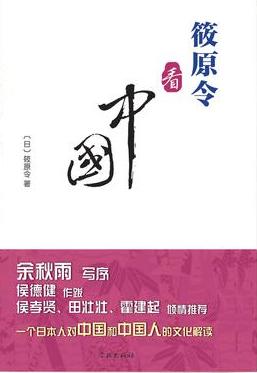

这位作家,就是日本的筱原令先生。他在全书的开头说:

走进日本的书店一眼望去,与中国相关的书架上全是 “中国威胁论”、“中国崩溃论”、“中国无赖论”之类的反对中国、厌恶中国、污蔑中国的腔调,也不知道什么时候变成了这个样子……

日本那边反中、厌中、蔑中一面倒,中国这边的反日情绪也很高涨。其因果关系好像先有鸡还是先有蛋一样难以判断。

是不是因为信息受阻而产生了误会?不是。即便长期生活在中国的日本人,信息够直接了吧,也有这种一面倒的集体心理。筱原先生又写道:

每当在中国的日本人聚在一起时,总要说些中国和中国人的坏话,什么政府方针朝令夕改啦,什么中国人不守信用啦,等等等等。总而言之,凡是进展不顺利的事,都是中国方面的责任。可是我不禁要问:既然是如此不如意、不舒服,为什么不干脆回日本去?

正是针对这种现象,筱原先生写了眼前这本书《筱原令看中国》。而我,也产生了阅读这本书的动力。一读,写序的理由也建立了。

二

毫无疑问,筱原先生面对的,是一个巨大而又沉重的难题。

当然我们可以从历史、政治、地缘等方面来解释,很多学者也都在这样做。但显然,那么多反中书籍的作者,那么多聚集在中国说中国坏话的日本人,绝大多数不是政客,年纪也未必太老。因此,事情要比学者们解释的严重得多。

筱原先生在书中诚恳地表示,日本人应该与中国人一道为人类作出贡献,所以要加深对中国的“了解”和“理解”。他知道自己的作用不会很大,只是期待“给读者带来一点点启示”。

这“一点点启示”,主要集中于“日本人难以理解的中国人的思维方式、中国社会的特征”。他特别用括号注明,这些思维方式和社会特征,既可能是好的,也可能是不好的。但是,要的是理解,而不是对立。

这也就是说,他把事情拉到了“理解一时难以理解的思维方式”之上,毫无疑问,这已经是一个文化课题。不少中国读者可能会认为,这样一来,他把事情讲小了。其实,文化的课题永远也不会太小。

我在《何谓文化》一书中曾经为文化拟了一个定义:文化,是一种有关精神价值和生活方式的生态共同体,它的最后成果,是集体人格。

根据这个定义,文化的隔阂,也就包括精神价值、生活方式和集体人格这三个方面的全方位对峙。这种隔阂和对峙一旦产生,要解除极不容易。人类历史上种种长久不解的民族对立,都与此有关。筱原先生就是试图在这中间,做点事。

那么,筱原先生在这本书里是怎么做的呢?我不妨随手举出两例——

不少准备到中国投资的日本企业家咨询筱原先生:听说中国人常常不遵守合同,这是真的吗?

筱原先生说:在中国起决定作用的,是当事双方的信赖关系,而不是合同。如果建立了信赖关系,一有风吹草动,中国人就绝对会为你两肋插刀。

还有一些日本人问筱原先生,中国人是不是很懒惰?他回答,可以去看看万里长城。他认为,现在在中国遇到的那些不良服务态度,原因在管理体制。

从一系列具体问题,筱原先生得出了自己的结论:

我之所以要说中国人至今仍生活在武侠世界里,是因为他们总是把讲义气、守信用放在第一位。日本人说中国人违约背信,但在中国人眼里,日本人才是谎话连篇。因为中国人即使是酒后失嘴,也无论如何都要践诺。而日本人呢,要么说酒后戏言不能当真,要么说请示领导没通过,脸不红心不跳地一推了事。

|