|

似乎我们是在读一个新的传奇:1993年,一个移民到美国的16岁的乌克兰年轻诗人,次年在父亲去世后开始学习以英语写作(“以新的语言哀悼”),十年后便出版了其英文诗集《舞在敖德萨》。随之而来的是诗界的一片喝彩,多种重要奖项,包括默温、品斯基、扎加耶夫斯基等在内的一批著名诗人的热情赞誉。 似乎我们是在读一个新的传奇:1993年,一个移民到美国的16岁的乌克兰年轻诗人,次年在父亲去世后开始学习以英语写作(“以新的语言哀悼”),十年后便出版了其英文诗集《舞在敖德萨》。随之而来的是诗界的一片喝彩,多种重要奖项,包括默温、品斯基、扎加耶夫斯基等在内的一批著名诗人的热情赞誉。

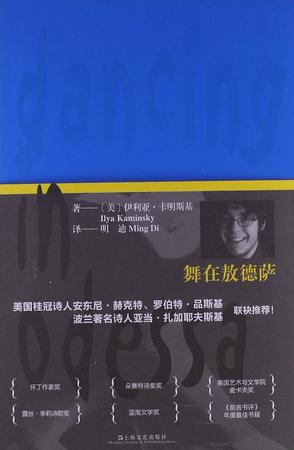

还使人没想到的,是中国的译者和出版社这么快就发现并“推出”了这颗正在上升的新星,这就是摆在我面前的印制精美的卡明斯基诗歌的中译本:《舞在敖德萨》。在诗人的故乡乌克兰,他还没有享受到如此的待遇吧。

他,来自敖德萨

就我自己来说,我首先读到的,还不是卡明斯基的诗集,而是一位朋友从美国给我带回的他和美国女诗人瓦伦汀合译的茨维塔耶娃诗歌的英译本《黑暗的接骨木树枝》。我知道他的诗曾被明迪译成中文,并引起人们注意,没想到他也从事翻译,而且翻译的是茨维塔耶娃!我想,这就对了——这里面会有一种“天意”!

随着了解的增多,我更切实、也更欣喜地感到了在这种“敖德萨之舞”中存在的某种“同一精神血液的循环”。敖德萨,原苏联(现属乌克兰)黑海海滨港口城市,我是在翻译策兰的长诗《港口》时才第一次知道的。1941年10月,大批犹太人在那里被屠杀(策兰的父母也死于乌克兰境内的集中营),在策兰这首以追忆、哀悼和复活为主题的诗的最后部分就有这样动情的诗句:

——那时汲井的铰链,和你一起

哗哗在唱,不再是

内陆的合唱队——

那些灯标船也舞蹈而来了,

从远方,从敖德萨。

因此,当这样一位来自敖德萨的年轻诗人而且是犹太后裔的作品和笑容出现在我面前时,我真是有点惊讶。我不禁想起了某种神秘的“转世”之说——实际上,从这位诗人的诗和他那些优异的翻译来看,也很可能(正如有人已指出的那样)正是曼德尔施塔姆、茨维塔耶娃、策兰、布罗茨基的传人!

无论怎样,他作为一个来自俄罗斯/乌克兰的犹太诗人的天赋和命运会向他讲话的。据译者明迪介绍,卡明斯基的祖父在斯大林时代被镇压,祖母曾被送到古拉格劳改营。他本人4岁时因医生误诊失去听力,但他仍是受到“保佑”的:他从小就读巴别尔的小说和布罗茨基的诗(他父亲认识很多诗人,包括布罗茨基),12-13岁开始发表散文和诗,出版过小诗册《被保佑的城市》,被视为神童。原苏联解体后排犹浪潮掀起,他随全家以难民身份来到美国,正是在华盛顿的犹太博物馆,他第一次看见了他母亲早年在集中营的照片和记录!

这就是诗人为什么会把他的《作者的祷告》作为他的《舞在敖德萨》的开篇诗:

如果我为亡者说话,我必须离开

我身体里的这只野兽,

我必须反复写同一首诗,

因为空白纸张是他们投降的白旗……

“向俄罗斯过去的伟大诗歌声音致敬”

“为亡者说话”——这就是他对自己的要求。这就是为什么在他的诗集中有大量的描述或献给已故亲人和曼德尔施塔姆、策兰、茨维塔耶娃、布罗茨基、巴别尔的诗篇。就个人气质而言,这位笑容灿烂的年轻诗人不同于上述任何一位,但他与他们“相互属于”。他接受了他们的秘密馈赠,任由他们在黑暗中用“小指头/画我的肖像”(《赞美》),不仅如此,他也要重新描画出他们的形象、他们的声音。他甚至借用曼德尔施塔姆的嘴说:“昨天尚未出生”(见诗集附录的《抒情诗人》)。如《约瑟夫·布罗茨基》一诗:

约瑟夫以当私人教师谋生,他什么都教,从工程到希腊文。他的眼睛睡惺惺的,很小,他的脸被一大片胡子主导,同尼采的一样。他语无伦次。你喜欢勃拉姆斯吗?我听不见,我说。肖邦呢?我听不见。莫扎特?巴赫?贝多芬?我听不清楚,请你重复一遍好吗?你会在音乐上有造就的,他说。

为了遇见他,我回到1964年的列宁格勒。街道魔鬼般地冷;我们坐在人行道上,他突然开口(一声干笑,一支烟)告诉我他的人生阅历,我们交谈时他的话变成冰柱。我在空气中阅读它们。

|