|

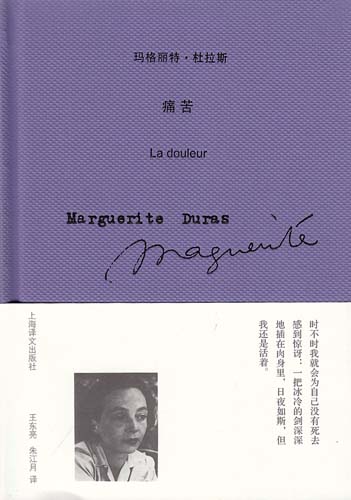

这几年,不知不觉间,市面上小开本的精装书越来越多,而且成规模、成系列。多为小说、散文等文学书,或篇幅不大的学术类图书。它们的高度约为185mm,宽度则是110mm、120mm、130mm不等,小巧精致,轻重趁手。如上海译文出版社的“玛格丽特·杜拉斯”系列、三联书店的“经典通识讲稿”系列,上海书店的“海上文库”系列,南京大学出版社的“棱镜精装人文译丛”、海豚出版社的“海豚书馆”等等。 这几年,不知不觉间,市面上小开本的精装书越来越多,而且成规模、成系列。多为小说、散文等文学书,或篇幅不大的学术类图书。它们的高度约为185mm,宽度则是110mm、120mm、130mm不等,小巧精致,轻重趁手。如上海译文出版社的“玛格丽特·杜拉斯”系列、三联书店的“经典通识讲稿”系列,上海书店的“海上文库”系列,南京大学出版社的“棱镜精装人文译丛”、海豚出版社的“海豚书馆”等等。

小精装,正时髦。

本版在“中国当代书籍装帧摭评”豆瓣小组发起了一个有关“小精装”的讨论,有关这一设计潮流,请听诸位网友的意见。

喜欢小精装,最好是圆背布精

一种噱头,书小了但价格不小

青阅读:感觉这几年小开本的精装书越来越多,大家喜欢吗?

nimi:小精装总比那些傻大本好得多多……

快意刀:太喜欢了,最好是圆背布精(编者注:指圆书脊,布面精装)。

nimi:附议楼上。

lonelyplanet:握手。

Hval:好看不中用。

越风月:小精装,书脊厚度1.5厘米左右比较合适,这样既不显得轻佻,放包里又方便,还有谢绝纸精装。

青阅读:是怎么不中用呢?沉、或者贵?谢绝纸精装,最好是布面精装吗?现在小精装布面的不多吧。

越风月:精装当然布面最好,最近几本纸面的让我很头疼,容易脏又容易磕坏,影响我看书的心情。

Vittore:对的,像海豚书馆做纸面就是很差劲的选择。

lonelyplanet:海豚的三本董桥,算是国内近几年的顶级精装了,《橄榄香》、《清白家风》等。其它的质量,有好有坏,所以那系列我就买了两本。

老姜:小精装只是一种噱头,书是小了但价格还是不小,我们希望,书小了价格也小了。国内哪家出版社敢做日本文库本的样式?那才是正真为读者考虑的“小精装”。那些精装的装订质量俺就不说了。

岁月的泡沫:现在这些所谓的小精装,我基本没什么好感,装帧并没好看到哪儿去,价格倒是贵了很多。我最喜欢的是上海人民那套圣埃克絮佩里,开本小,纸张好,拿在手里的感觉非常好。最烦的就是轻型纸、平书脊、100多页结合到一起的小精装,一会儿就翻完,手感也非常差,完全不值。

鳄鱼飞行TM:纸质书为抵抗电子书的侵袭,必须在装帧设计、精致程度上下大工夫,除了有阅读价值外,还有收藏价值,要不谁买你纸质书呢?现在精装书多应该是适应了这一潮流。

开本大小,精装与否,视书的内容而定

更应该重视的,是材料和工艺

青阅读:什么样的书适合做小精装呢?比如侦探小说、言情小说适合吗?

lonelyplanet:这种看了一遍基本很少看第二遍的书,其实根本没必要出精装。

PE:千万要对得起里面的内容,要不然就像吃了块包着漂亮糖纸的屎球。

nimi:适合做小精装的:名著,如上海译文社和浙江文艺社的选题;散文随笔,要出大家的,上海书店的或海豚的选题似可参考,中华书局和花城的似有过滥之嫌……

饮野客:现在连环画都喜欢弄成小精装,但很多出来的效果不尽如人意。

前生:开本“该大的大,该小的小”。学术经典一类的,可以做得厚重;闲适点的文字做成小开本的比较好,否则看上去像盗版书。我对精装、平装倒不太在意,都能做成精品,也都能做成次品。前些日子讨论这问题时,有出版界人士说,当时一窝蜂地印成大开本是担心小册子在书店里不容易被发现,我觉得这是过去式了,现在去实体店买书的越来越少,网络销售是大头儿,你印大了,也多卖不了几本,没准读者嫌印得难看,还不买呢。

青阅读:楼上正解。我感觉畅销书普遍要做大开本,或者不管书的内容是什么,想往畅销的方向做,就这么设计,比如磨铁的书。

敬惜字纸:开本大小,需要量体裁衣,合适就好,不是什么大问题。更应该重视材料和工艺。那些徒有其表,用料差、工艺糙的所谓小精装,还不如老老实实出平装本。

Vittore:国内精装工艺大多都很可怕。

尤素甫 谹:精装与否,要视书而定。精装是一种尊重。诗集应当采用窄开本精装,像南大社的翟永明的《十四首素歌》。小说我觉得像日本的文库本那样是最合适的,小说的阅读周期短,所以成本高了不划算。市场反响不错的话,可以再版时做精装供人收藏。非经典的学术书做精装没什么必要。有些书看一眼也就过去了。

还有字号,小精装的我个人觉得字号小点好。

|