|

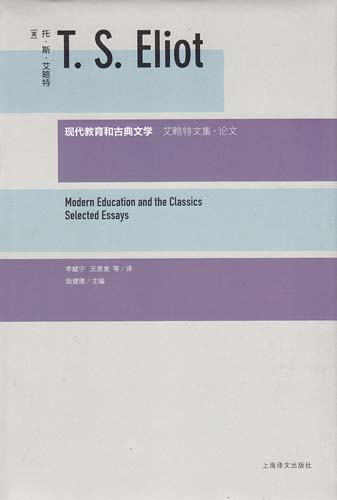

五卷本《艾略特文集》近日由上海译文出版社推出。T.S.艾略特是20世纪最重要的诗人、批评家、剧作家之一。在该书的出版研讨会上,与会者探讨了艾略特给中国文学带来的深刻影响。 五卷本《艾略特文集》近日由上海译文出版社推出。T.S.艾略特是20世纪最重要的诗人、批评家、剧作家之一。在该书的出版研讨会上,与会者探讨了艾略特给中国文学带来的深刻影响。

赵武平 上海译文出版社副社长,《艾略特文集》策划

张守进 任教于上海外国语大学,《艾略特文集》译者之一

严 锋 任教于复旦大学中文系

张新颖 任教于复旦大学中文系

赵武平:艾略特的一些作品,以前有些出版社零零散散地出过。93年我们加入了国际版权公约组织,书就都不出了,因为没有人愿意重新买版权。大概在2004年到2005年的时候,我们就酝酿要出这套作品,到现在是一个很漫长的过程。

这次出版,我们请到了中国社会科学院现在的文学所所长,以前外文所的副所长陆建德先生,他研究的课题就是艾略特。我们结合他手头的资料,把所有出版过的艾略特的作品搜齐,让他从学者的眼光来综合判断,重新编选。

我们非常想收赵萝蕤先生翻译的《荒原》,但是赵先生已经去世,他的家人因为稿费的问题不愿意。我们最后就选定了裘小龙、汤永宽先生。另外,艾略特有一批诗歌当时用法语写的,以前从来没有出版过,我们请了南京大学的徐知勉老师来翻译。除了艾略特的戏剧代表作《大教堂谋杀案》是李文俊先生的译本,我们还请一批中青年学者把以前没有翻译过的戏剧作品翻译了。但是非常遗憾,艾略特关于宗教和哲学的一些文章因为版权的原因我们没有收进去,但五本书基本能够代表艾略特的文学作品。

张守进:T.S.艾略特的戏剧作品可能在国内相对介绍得比较少,可能艾略特自己也感觉他写的戏剧没有那么完美。包括我翻译的《家庭团聚》,他一开始自己认为写得并不好,到了二战以前各个剧场演的时候,都说这个剧本前面铺垫得好,悬念特别多,最后却是一个像诗歌式的突然结尾。但是自从他去世以后,这部作品非常受欢迎,在伦敦、纽约的各大剧院上演都很卖座。

严锋:我其实是带着伤感的回忆和遗憾来到这里的。这个遗憾更像是一种迟到感,在我们充满激情最渴望看到艾略特的时代,我们得到的是零零碎碎的,充满了浮夸、误读的阅读,当我们激情消退时,好东西来了,万事俱备,最好的翻译,最全的资料,可是没有人读了。

八十年代,在大学生中,“开谈不讲艾略特,读尽诗书也枉然。”1982年我到复旦大学的第一天,一个三年级的学生到我们寝室和我的一个上海室友聊天,他们聊得很晚,我就听到一个词——艾略特。这个人言必称艾略特,后来我们就给了他一个绰号“艾略特”。那是一个如饥似渴的年代,我们刚从完全封闭的状态中走出来,面对着琳琅满目的文学珍宝,有一点饥不择食。今天看来,这种热情有很大问题,当时言必称艾略特,可是大家读来读去也就是《荒原》,引来引去也就是一句“四月是最残忍的季节”。那个时候我们讲到的这些名家,是二手的介绍,是片言只语。后来对艾略特的研究,也都带着八十年代的痕迹。但是另一方面,这又是非常有意义的,艾略特构成了我们的一种集体无意识,一种文化养分。这里有幼稚无知,有激情,是各种各样成分的混合物。

艾略特和中国的渊源非常有意思。他对我们来讲耳熟能详,但是对他的理解中充满了误读、歧义和一知半解,这可以追溯到西南联大时期以及《九叶集》。但是艾略特对中国现代文学又很有意义,特别是在那样一个充满了情感的宣泄,一个激进的,言必称革命的时代。从某种意义上说,艾略特的某种保守主张,对我们的文化是非常珍贵的参照系。有些敏锐的人,像卞之琳、冯志、查良铮(穆旦)都看到了这一点,但他们一直是非主流。当然更加复杂的是,艾略特是既保守又激进的,只取其某一点就会走向另一个极端。

建国以后,艾略特虽然是一个腐朽的现代派,但在文艺谱系当中,实际上还是一个潜在的写作影响,到了朦胧诗的年代就显现出来了。比如北岛的《白日梦》,“在秋天的残暴之后,十一月被冰霜麻醉,展平在墙上”,这是非常艾略特的风格。十一月是时间,冰霜是具象的,麻醉、展平是动作化的,展平在墙上,又是把它凝固化,这就是一种情感的冷却,一种外在化,客观化,物质化。看看艾略特的《普鲁弗洛克的情歌》:“让我们走吧,正当朝天空铺展的黄昏,好似病人麻醉在手术台上”,简直是一一对应。这里不是说北岛抄袭,相反我很高兴在北岛这里看到有这一个脉络,就是艾略特不死,九叶派不死。

张新颖:拿到这个书的时候,很激动,这是一种不正常的表现,这确实和个人的记忆有关,其实也和二十世纪几代中国人的记忆有关。把几代人联系起来就是一个很动人的故事。

艾略特的《荒原》是1922年发表的,1928年徐志摩写了一首诗叫《西窗》,副标题叫“仿T.S.艾略特”。今天我们会惊讶,因为这两个人实在太不一样了。

|