|

从科恩的歌声说起 从科恩的歌声说起

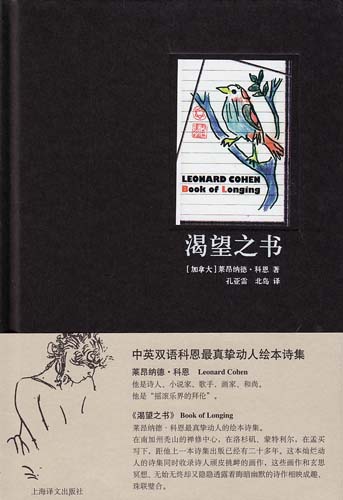

这两年,莱昂纳德·科恩火了。他的诗集《渴望之书》出版的消息一传开,就更火了。

许多人在谈论他。许多人在听他的歌。网络上有人说要把此书扔垃圾堆,却也有人要抢回来;有人在批评译者的翻译水平,有人拿台湾版和大陆版的译文对比,有人干脆贴出自己的翻译。更多人争论不休,各执一词,甚至也有把李叔同与他相比较。他像超级市场里刚刚上市的所有流行货色一样,被抢购,被收藏,被赞美、被鄙弃,在人们茶余饭后油腻腻的嘴上被咀嚼、咽下,或者吐出。

面对此景,我承认我有点发蒙。

记得好多年前,第一次听到他的歌《哈利路亚》,恰好我刚刚看过约瑟夫·海勒的小说《上帝知道》,恰恰我的书架上还有大学一年级时读过的伊内斯的《书念的处女》,这样一来,仿佛大卫王悲伤苍老的嗓音便时常隐约地从我的窗口透出,渐渐落进被遗忘的时光尘埃的深处。2009年秋天,我在斯德哥尔摩街头一辆破旧的车子里再次听到这个老男人的嗓音时,居然像大梦初醒般地问:“他是谁?!”

接下来就是一个寒冷的冬天。那些失眠的夜晚,我几乎是在老科恩低沉悲伤的乐句的起伏中,迎来了一个又一个晦暗的黎明。我的女儿们有一次惊讶地喊道:“这是《怪物史莱克》的插曲!”——呵,科恩无处不在,即便是动画片中——曾有60多部影视剧以他的歌配曲。

有一则记载科恩的逸事:哥伦比亚公司曾发掘出著名歌手鲍勃·迪伦和布鲁斯·斯普林斯汀的传奇制作人约翰·哈蒙德,在第一次约会科恩并听他哼了几首歌之后,立即就说:“我签定你了!”一周后,科恩进了录音棚。他刚刚唱了第一句,哈蒙德便在对讲机中对鲍勃·迪伦喊:“听!你要小心了!”

我曾在诗人黑大春的家中,和他的妻子王兰一起看完了科恩伦敦演唱会的影碟。那是初春4月,我写下一首和科恩有关的诗。我在台北的诚品书店再次看到科恩法令纹深深的面孔。我收到过两份特别的礼物——一本台湾版的《科恩诗选》(译者有15人之多),一张科恩30年前在怀特岛音乐节上演出的珍贵老音碟……除了一位诗人,我几乎没有和任何人谈论过他。

——莱昂纳德·科恩,你到底是谁?

作为歌手和诗人的科恩

如果说我对科恩的喜爱源于他的歌声和我的情感记忆、往昔岁月有关,那么,我的费些力气从被他笼罩的迷雾中逃出来,以便能够冷静地打量这位已经76岁的老人——他的歌,和他的诗。这是两回事:音乐和诗歌,感情和艺术标准。虽然,我不知道能否撇得清这两者之间千丝万缕的关系。

首先,我并不精通英语,尽管我必须通过译文来了解科恩的诗(和歌词),但我无法就译文的好坏进行判断。再一个,即便我更喜欢某一种译文,也是因为翻译后的汉语文本恰好符合我心,焉知那不是一个误读或者误译?我不确定。因此,我只能根据我读到的译文来谈论他的诗,也只能根据他的音乐来谈论我对他的歌(这会稍稍复杂—音乐和歌词)的整体看法。

科恩的生平和经历,网上通过谷歌和百度都能查到,在此不再赘述。他特有的沙哑苍老的嗓音、喃喃自语的低诉大概是最能吸引听众的一个原因。有人对此爱恨交加,干脆把他的歌声称作“要死不活的声音”,无疑是对其独特性的赞美;大约世界上只有他才能发出这样富有磁力的、像黑洞般把人吸进去的声音。在纸媒报刊和网络上,鲜见对他的嗓音和音乐的批评,即便有人拿鲍勃·迪伦来贬低科恩,但或许他们不知道,鲍勃·迪伦自己曾说过:“如果我必须当一分钟其他人,那个人很可能就是科恩。”作为赋予摇滚乐以灵魂的旗帜般的人物,迪伦不仅深深影响了列侬、麦卡特尼等人,也影响了世界各地众多的拥趸,甚至有人说他“改变了世界”。然而诗人金斯堡却评价道:“科恩是唯一没有被迪伦思想改变的歌手。”可以想象,科恩得有多大的个性力量,才能将自己音乐和思想的独特性得以保持。按照批评家的定论,鲍勃·迪伦“对音乐的最主要的贡献是歌词的深刻寓意与音乐成为同等重要的一部分”,那么,这句话对于科恩来说也是成立的。但科恩的贡献不止于此,他在文学创作上的成绩也有目共睹:22岁时出版第一部诗集,29岁出版第一部小说,在作为小有名气的诗人和小说家之后,33岁时他才发行第一张唱片。他读大学时周围最好的朋友都是诗人。他出过9本诗集,两部小说,每本书的售出都超过100万册。他曾有诗集获得过加拿大最高的文学奖—总督奖,却被他断然拒绝。1966年他在希腊海德拉小岛上写的《美丽的失败者》一书,被波士顿地球报的评论者高度评价:“乔伊斯还在人间,他以科恩之名在蒙特利尔生活,他以亨利·米勒的角度书写。”他被誉为“加拿大有史以来最重要的作家之一”,甚至连傲慢的法国人也说:“科恩是20世纪后期最重要的诗人。”……这些,足以说明科恩首先是个诗人和作家,然后才是一个风格独特的歌手。

|