|

现在大家都在讲码洋、利润,我们却如此执著于出版社的专业性是不是太傻了?社里也有不少编辑不认同,每次选题会上争吵激烈。可是,几年坚持下来,译文社的选题越来越整齐,板块清晰明确。——韩卫东 现在大家都在讲码洋、利润,我们却如此执著于出版社的专业性是不是太傻了?社里也有不少编辑不认同,每次选题会上争吵激烈。可是,几年坚持下来,译文社的选题越来越整齐,板块清晰明确。——韩卫东

上海译文出版社是上海世纪出版集团旗下具有30多年历史和重要社会影响力的大型翻译出版社。同我国众多老牌出版社一样,在进入市场化初期,译文社也出现了严重的“水土不服”。然而,近年来该社却逐步走出了低谷,到2011年,出版社主营业务收入达到2.9亿元,比上年增长34.2%;实现利润1838.19万元,比上年增长29.4%,均创建社以来的历史新高。为了破译老品牌社焕发新生机的密码,《中国新闻出版报》记者日前采访了译文社社长韩卫东。

明确提出“三专”方针

韩卫东告诉记者,对于一家出版社而言,译文社是非常幸运的,它有着明确而清晰的专业定位——翻译出版,该社建社以来出版了大量的外国文学精品、人文社会科学名作和优质的外语词典工具书,铸就了有口皆碑的译文图书品牌。然而,过去一段时间里,迫于大众图书市场过度竞争的压力,译文社也曾对自身的专业性产生动摇和彷徨,走过了一段弯路。好在最终社领导班子调整思路,及时回归到牢牢依托专业化的品牌建设道路上。

经过一番调研论证,译文社明确提出“三专”的办社方针,即“专长”、“专门”和“专注”。所谓“专长”,即出版社要做自己擅长和熟悉的领域。有所不为,才能有所作为。有所作为,才能有所地位。所谓“专门”,即根据出版社定位和调研,译文社将集中致力于外国文学、社会科学著作翻译、双语工具书和外语学习读物出版三大擅长领域,打造品牌,做到最专业、最受市场和读者认可;所谓“专注”,即出版社在重点出版领域要做到全面规划,长期坚守,逐步形成压倒性的优势。

韩卫东说,对此很多人表示不理解,现在大家都在讲码洋、讲利润,我们却如此执著于出版社的专业性是不是太傻了?社里也有不少编辑不认同,每次选题会上争吵激烈。可是,几年坚持下来,译文社的选题越来越整齐,一个个板块清晰明确。如今社里一般选题从不开会研究,编辑们自己就能严格执行“三专”理念,杂七杂八的选题没有人会再碰,图书再版率也恢复到50%以上的较高水平。市场上,译文社的图书再次赢得读者的认可。

改革为专业性保驾护航

2006年,译文社领导班子果断抓住集团转企改制的机遇,率先按照企业化的要求推动内部管理机制和队伍建设的改革,制定并成功推行全员竞争上岗、以岗定薪、一岗一薪的企业劳动人事制度改革方案,配套制定了相应的考核制度,并根据企业化改造和出版社发展战略的要求,修订完善了50多项管理制度。韩卫东说,所有的体制、机制和管理制度的制定,其出发点都是为了维护出版社的专业化程度。

以选题论证为例,在译文社,编辑考虑选题可行性时除了上述“三专”的指导方针外,实际上还有规范的流程、制度帮其把关。事实上,每本书在决定出版前都要经过多个部门的论证,长达六七页的选题表由多个部门各司其职、共同完成。首先是编辑部门和编辑人员按照产品设计要求,认真规划每个选题的出书方向、读者对象、出版时机、装帧特色、定价水平、价格政策等营销要素,再由职能部门市场部、发行部和财务部,分别根据市场调研和同类产品市场表现数据进行测算把关和论证,以确保每个选题不仅具有较高的内容价值,而且还具有完整的营销思路和可靠的经济价值。

记者发现,同选题制度一样,译文社的很多管理制度都呈现出表单化、要素化的特点。这不仅提升了出版社的管理水平和执行力,更是将“严格化、精细化”应用到了管理和工作中,推动了出版管理模式向精益型转变。据了解,这套管理制度产生了显著的成效,实施当年,主要编辑部门实现扭亏为盈,管理和生产服务部门工作效率显著提高,人浮于事、损公肥私和管理松懈的问题迅速改观。而专业化的管理模式甚至降低了员工的培训成本,例如新营销人员,只要按照营销流程表一步步照做,便可做到基本掌握这一岗位的职责。

数字授权产品成重要赢利来源

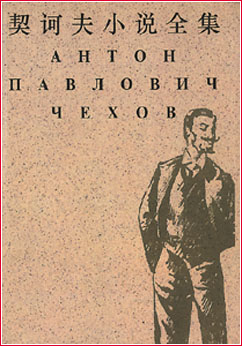

韩卫东认为,面对市场经济尤其是在数字出版时代,出版社的核心价值体现在提供内容的专业性上,没有专业性出版社便没有存在的价值。他说,很高兴近年来译文社在经济效益和社会效益两方面都取得了不错的成绩,但是,社领导班子最引以为自豪的是,译文社的专业化程度在不断提高。全社拥有一支精通英、法、俄、德、日、韩、西班牙、阿拉伯等十多个语种并具备专业知识的编辑团队,出版了《普希金文集》、《狄更斯文集》、《契诃夫小说全集》、《茨威格作品集》等高水平著作;储备了一笔数量不少、每年都可以创造价值的版权资源;此外,译文社雄厚的编纂翻译力量在国内词典工具书领域独树一帜。

|