|

因为中国文学。或者,更直接地说,因为中国文学很糟——至少我觉得。当然,还有很多人也这样觉得。当然,我们说的是中国当代文学。请原谅,作为一种民族美德,让我们不要指名道姓,让我们打掉一片。甚至,让我们给予适度的怜悯。因为他们正在——并将继续——受到惩罚。他们的影响力猛烈下降——就像个日渐衰败的黑帮。我们感到很难受。哦不,不是为了中国文学,是为了我们自己。是因为作为健康文明的人类,我们热爱文学,需要文学,渴望文学。就像我们同样热爱,需要并渴望食物,性和新鲜空气。不过,谢天谢地,我们还有外国文学。 因为中国文学。或者,更直接地说,因为中国文学很糟——至少我觉得。当然,还有很多人也这样觉得。当然,我们说的是中国当代文学。请原谅,作为一种民族美德,让我们不要指名道姓,让我们打掉一片。甚至,让我们给予适度的怜悯。因为他们正在——并将继续——受到惩罚。他们的影响力猛烈下降——就像个日渐衰败的黑帮。我们感到很难受。哦不,不是为了中国文学,是为了我们自己。是因为作为健康文明的人类,我们热爱文学,需要文学,渴望文学。就像我们同样热爱,需要并渴望食物,性和新鲜空气。不过,谢天谢地,我们还有外国文学。

因为外国文学。我承认,或者说我发现,我正在变得越来越挑剔。在几乎全面放弃了对中国文学的阅读之后,我开始考虑是否同样要放弃对中国翻译的外国文学的阅读(虽然后者不至于像前者那么全面)。这是读英文原版小说导致的副作用(同时又导致我更多地去读原版)。我开始不仅注意小说的作者,也开始——甚至更加——注意它的译者。正面例子:车瑾山(让·艾什诺兹《高大的金发女郎》译者)和姚媛(扬·马特尔《少年Pi的奇幻漂流》译者),两位了不起的翻译家。反面例子:肖铁(雷蒙德·卡佛《大教堂》译者),他毁了我热爱的“大教堂”,他把卡佛的刀锋变成了泥巴。我很愿意跟他打一架。如果一个真正的男人可以为了心爱的女人流血,那么一个真正的读者也可以为了心爱的作家挥拳。

因为保罗·奥斯特。我读的第一本英文原版小说是保罗·奥斯特的《神谕之夜》。虽然我毕业于上海外贸学院,英语六级,算下来几乎已经学了十年英语,但真正让我体会到英语之美,让我爱上英语的,是保罗·奥斯特。是他小说中每个句子的那种音乐感。是他偏好使用最简洁单词的写作风格。接下来我又读了雷蒙德·卡佛,约翰·厄普代克和罗素·班克斯。我觉得简直就像掌握了一种魔法(虽然还不很熟练)——我可以读懂小说(而不是阅读理解)!

因为村上春树。如果你觉得这个名字太小资,那么我们可以把他换成纪德。他们有两个共同点:都是杰出的小说家,都既写小说又搞翻译。歌德说,只有懂外语,你才能更深刻地理解你的母语。(对,就是那个说中国当代文学都是垃圾的德国人)顾彬说,在德国,最好的翻译家都是最好的小说家,最好的小说家都是最好的翻译家。不过,这跟我翻译有什么关系?请看第五条。

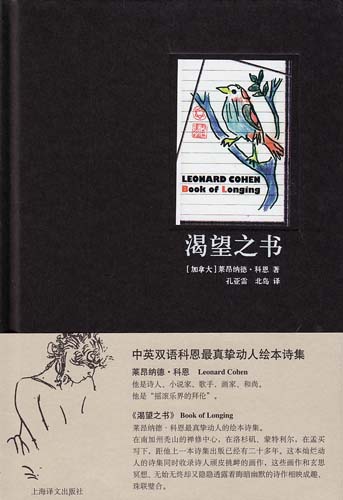

因为我也写小说。因为事实正如歌德所说。因为写小说需要学习(而翻译是最大程度的精读),需要等待(而翻译可以让你有效地保持手热),需要忍耐(翻译可以帮你打发无聊,或者说,习惯无聊)。我的第一本书是译作,保罗·奥斯特的《幻影书》(2008)。第二本是长篇小说《不失者》(2009,虽然写于2003)。第三本是最近刚刚出版的译作,莱昂纳德·科恩的诗文绘画集,《渴望之书》(2011)。第四本是即将出版的短篇小说集《火山旅馆》(2012)。第五本是我正在译的霍桑(对,就是写《红字》的霍桑)的亲子日记,《爸爸和朱利安、小兔子巴尼在一起的二十天》,将于今年父亲节出版。第六本,我想,将是我的第二部长篇。所以,你看,就像花色间隔的多米诺骨牌:小说,翻译,小说,翻译,小说……

因为孔象象。2005年我做了父亲。跟所有幼小的婴儿一样,孔象象一方面像个天使(他太可爱了,以至于我不可能离他太远),一方面像个魔鬼(半夜的哭喊,白天的陪伴,以至于我不可能写小说)。出于绝望,我开始翻译。然后,我发现翻译成了一种希望。绝望是希望之母。谢谢你,孔象象。

因为莱昂纳德·科恩。就像没想过要登上火星,我也没想过要翻译诗歌。我至今还没登上火星,不过我已经翻译了一本诗集。为什么?我不是诗人。而且——众所周知——诗是不可译的。(“诗就是翻译中丢失的东西”, 大诗人罗伯特·弗罗斯特的话像震耳欲聋——有时甚至真的会震聋——的警钟一样回荡在每个诗歌译者的耳边。)原因很简单:因为爱。因为我爱科恩的歌。早在2003年写《不失者》的时候,科恩的歌就是我休息时最常听的音乐,我甚至把它们写进了小说的一个场景。那时我根本没想到自己会从事文学翻译,当然,也就更不会想到,七年后,我会成为科恩诗歌的译者。这是一种奇妙的感觉。一切都连接起来。仿佛命运的星光穿越而来,最终抵达我的心间。

因为翻译稿酬很低。是的,这个理由听上去有点反常。但如果文学翻译的稿酬很可观,那么也许我会为了钱去翻译一部作品。反之则没有这样的危险。因而我只会去翻自己深爱的作品——那种感觉很棒,就像只娶你深爱的女人。

|