|

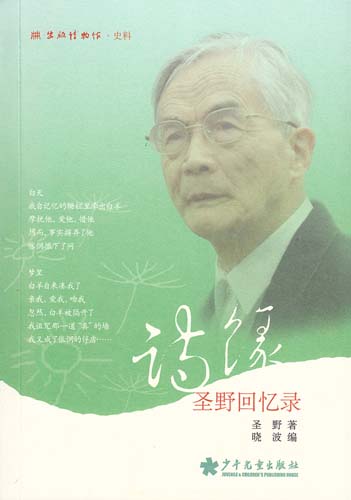

用“诗缘”二字来概括圣野这集回忆文字的内容,应是再好不过了。“缘”的不可尽解,使人感觉这“缘”字里有一种说不清道不明的悠远,和偶然与必然间的深邃,和冥冥中某些天机的默契。似乎是一种机缘,甚至是一种命缘,圣野就是为诗而来到人世间的。浙中的乡间凭什么走出来圣野这样一位诗人?是因了有家学渊源么?是当时这一带的新诗气氛特别浓郁么?读过《诗缘》,我们知道这两者都是没有的。这么说来,圣野的与诗结缘是有些偶然了;在圣野之前,在浙中这片土地上已经走出去大诗人艾青,更早则还有冯雪峰和潘漠华, 如此说来,圣野之与诗结缘似乎又有些必然了。“有缘千里会,无缘对面遥。”圣野与诗的投缘,一定是诗这个语言的艺术品种特别适合他去投缘就是了。这是诗的召唤与诗的响应之间的一种缘。诗事有圣野,是诗事之幸,圣野有诗事,是圣野之幸。 用“诗缘”二字来概括圣野这集回忆文字的内容,应是再好不过了。“缘”的不可尽解,使人感觉这“缘”字里有一种说不清道不明的悠远,和偶然与必然间的深邃,和冥冥中某些天机的默契。似乎是一种机缘,甚至是一种命缘,圣野就是为诗而来到人世间的。浙中的乡间凭什么走出来圣野这样一位诗人?是因了有家学渊源么?是当时这一带的新诗气氛特别浓郁么?读过《诗缘》,我们知道这两者都是没有的。这么说来,圣野的与诗结缘是有些偶然了;在圣野之前,在浙中这片土地上已经走出去大诗人艾青,更早则还有冯雪峰和潘漠华, 如此说来,圣野之与诗结缘似乎又有些必然了。“有缘千里会,无缘对面遥。”圣野与诗的投缘,一定是诗这个语言的艺术品种特别适合他去投缘就是了。这是诗的召唤与诗的响应之间的一种缘。诗事有圣野,是诗事之幸,圣野有诗事,是圣野之幸。

同所有虔心于诗的人一样,圣野一生都在人间寻觅好诗。他把好诗比作是“特别亮的灯”,只有特别亮的灯才能照得特别远。圣野的与诗结缘,最主要的一个原因就是他早早地被好诗迷住,好诗轻易就把他素来纯真的灵魂给鈎走了,好诗的美质让他觉得自己以身相许、以命相许是值得的。于是,他不需要放弃,不需要割爱,自然而然地就再没有了其他的嗜好,一辈子神无旁骛,全身心地倾力于对好诗的追求,于是,他的诗人生的全部内容就是对好诗的梦寐以求和让好诗赢得更广阔的传播空间。他自己结撰的诗灯,虽说并不盏盏都一样的亮,但确实照眼的诗灯、闪烁的诗灯从上世纪40年代,从那个岁月的深处,一路的挂过来,如他家乡长长的、长长的元宵龙灯,踏着铜锣声,踩着唢呐声,有声有色地,往天空映上霓,向河里落了虹。圣野也爱把诗比做是火,所以也无妨说是,圣野的诗火从岁月的深处一路延烧过来,把他的诗人生点缀得华光照人--写诗是寂寞的事业吗?在圣野那里,诗生涯唯是伴随着趣味和快乐。

从圣野的童年经历看,圣野生长的环境并不能使他性格中有太强的自信力,倒可以说是他童年时光里分明有一种自感的卑怯,而当年的周大鹿(乳名)之所以成为后来的名诗人圣野,就是因为他不甘让自己本可以有所作为的生命毁于怯懦,从而发愤努力,从而自强不息,从而勇取桂冠,遂使他有了今天这份足观的业绩,遂使他成为童诗界的一颗耀眼星斗。他的自信力,是他自己在诗创造中找到的,尤其是在童诗创作这个新领域中找到的。诗的磨砺,使他的生命有了他所可能有的亮度。

我呵

是贫穷的赶路者的朋友

我的脸色

是赶路者的脸色

我是甘愿于

残废与被遗弃的

只要陪人走

只要走出路来

有路的地方

就有我的尸骸

我以尸骸

延展着前路

写出这首《草鞋》的圣野,彼时还着实年轻呢,而其诗质地无疑已经是相当出挑了,其迸射出来的现实主义光芒,纵在今天看来也是耀人眼目的。人说,诗首先是属于年轻人的,却并不意味着,每个年轻人天然都可以成为圣野这样的诗人。那当然是不的。圣野从对前人好诗的感悟和学习中,显示出了他个人独有的诗天赋的存在。别林斯基说“普希金是第一个偷到维纳斯腰带的俄国诗人”。这意思是说,普希金是俄国第一个领悟了和把握住了文学真谛和文学创作奥秘的诗人。我想借别林斯基的话说,圣野是很早就频频窃得了缪斯灵感的诗人。后来的事实正是如别林斯基描述当年的普希金那样,圣野的“每个感觉,每种情绪,每个思想,每种情景都充满了诗”,“他从一个特别的角度来审视自然和现实,而这个角度是为诗所独有的”。当圣野把诗情、诗意与其表达的成功历练挪到童诗创作中,他的童诗也就呈现出了难得的成熟,他早期的童诗《小妹妹醒来》便是最好的一个佐证:

太阳最先醒来

太阳叫醒云

云叫醒风

风叫醒树木

树木叫醒鸟

鸟叫起了妈妈

妈妈起来磨豆腐

叽咕噜!叽咕噜!

小磨唱的歌

叫醒了小妹妹

小妹妹跳下床

打开了窗子

欢迎起早的太阳

当年,圣野就用这样乡土气息扑面而来的诗,为行将诞生的新中国童诗奠基。这首诗以罕见的朴素和罕见的巧思以及一气贯通的情韵,流露了作者几乎是与生俱来的天籁式纯真,宣示了年轻诗人为下里巴人歌唱的挚诚,它绝然摒弃了香艳忸怩的贵族做派,让诗从象牙塔里走出来,走向民间,走向大众。

|