|

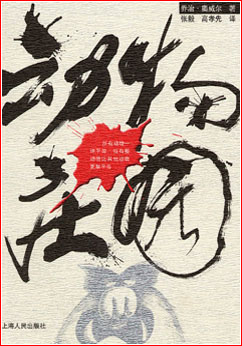

小说市场和动物庄园 小说市场和动物庄园

在今天的小说市场里,不仅活跃着投机者、商人、掮客、文学青年各色人等,还闪烁着各种动物的身影。姜戎的《狼图腾》(长江文艺出版社,2004年)出版将近两年,依然风头正健:在国外,企鹅和兰登两大出版集团分别购得该书的英文和德文版权;在国内,它继续占领排行榜,还推出了青少年版。在这种余威的裹挟下,各种与狼有关的书籍纷纷登陆,可谓“一狼得道,鸡犬升天”。杨志军的《藏獒》(人民文学出版社,2005年)开印即达10万册,这个印数逼近一些当红作家。再联想起上个世纪末李佩甫的《羊的门》(华夏出版社,1999年),小说市场已经成为“动物庄园”。

这些书籍的畅销是否意味着小说的复兴呢?我对此并不乐观。《狼图腾》和《藏獒》的叙事模式非但没有什么创新,反而显得有些陈旧,接近于“故事会”的水准。不过,作者和读者的“醉翁之意”并不在于掀起一场小说革命,而是在于一些宏大命题。在《狼图腾》的封底,作家周涛称这是“一部因狼而起的关于游牧民族生存哲学重新认识的大书”;在《藏獒》的封底,编辑则有所针对地说:“又正逢狼崇拜滚滚热浪,禁不住心想:当人们总想把自己变成狼时,人性莫非只好让狗替我们珍惜?”可以看出,两本书围绕“人性”产生了冲突,《狼图腾》试图为狼拨乱反正,《藏獒》则用狗对抗狼崇拜。

这种相信人起源于某种自然物或自然现象,并相信人与这种自然物或自然现象之间存在着亲属关系的观念,用传统话语来说是图腾信仰,用现代话语来说是吉祥物崇拜。在这些作家和绝大部分读者看来,对不同“图腾”的争夺,直接关系到对中华民族/人性的定位,更决定着中国未来的道路。于是,小说变成事关民族和国家存亡的“黑皮书”,它的畅销也就在情理之中了。下面我们沿着小说指引的道路,来看一下动物庄园里的四种图腾。需要事先指出的是,这里所说的“图腾”不是严格意义上的文化人类学概念,而是指公众对它们的某种想象。

四种图腾:龙、狼、犬、羊

龙图腾。中华民族一向习惯于自我表述为“龙的传人”,但龙图腾在全球化时代却遇到根本性的挑战。2008年奥运会的吉祥物已经揭晓,五个福娃分别融入鱼、大熊猫、藏羚羊、燕子和奥林匹克圣火形象。龙的缺席与它在不同文化中的不同意蕴有关:在中国的神话传说里,龙象征一种被奉若典范的神性,屠龙术是一种不切合实际的技艺;在西方的神话传说中,龙象征着一种需要靠力量和智慧征服的兽性,屠龙是对英雄的考验。一、同样出于虚构,中国取各种动物之长,进行“器官移植”,从而使龙成为“完美的动物”:角像鹿,头如驼,眼睛如兔,颈如蛇,腹似蜃,鳞如鲤,爪似鹰,掌如虎,耳朵像牛。在基督教的象征体系中,龙却是撒旦的化身,代表着邪恶力量,它被圣母玛利亚踩于脚下。

对龙的不同看法,恰恰说明了不同文化传统关于人性的不同预设。张灏先生曾提出“幽暗意识”这个概念,指对人性中和宇宙中与时俱来的种种黑暗势力的正视和省悟。中国的儒家传统往往与幽暗意识相抵触,追求统治者是一个具有完美人格的“圣王”;而基督教以幽暗意识为出发点,相信人可以得救,但不相信人在世界上有体现至善的可能。由于对人性的理解不同,前者希望执掌权力者能够通过道德培养来净化权力,后者则试图从制度上防范权力的泛滥。二、在中国,龙不仅成为神性的象征,还逐渐被纳入皇家意识形态的阐释系统,成为帝王的吉祥物。“真龙天子”拥有绝对权力,不要说屠龙,哪怕平民的衣服上绣上龙的图案,也会涉嫌谋反被诛杀。与此形成对比的是,清教徒们发明了他们的“屠龙术”,即自由宪政思想。通过这种限制,国王也不能随意闯入一个平民的住宅。

龙图腾在全球化时代的尴尬,既暗示着文明的冲突,也映照出中国文化的某些“先天不足”。

狼图腾。在《狼图腾》的最后,附录了一篇长达数万字的《理性探掘———关于狼图腾的讲座与对话》。它可以被视为贯穿全书的“中心思想”,通过小说中两位主人公陈阵和杨克的“互相吹捧”,作者阐发了自己的一系列观点,并大胆假设“中华龙图腾很有可能就是从草原狼图腾演变而来”。在这个充满自相矛盾和武断结论的对话里,狼和羊分别被视为游牧文明和农耕文明的代表,“中国病”被总结为“羊病”。这个说法既不高明也缺乏独创,在网上我们随处可见“中国人为何缺乏血性”的疑问。但是《狼图腾》把这种思维推向极端,直接呼唤狼性甚至兽性,并且声称如果它们被完全或大部消灭,人类文明就无从谈起。

|