|

金克木是著名的“燕园四老”之一(另三位是季羡林、张中行、邓广铭)。老固老矣,却是老当益壮老而弥坚,文章写得一发不可收,直到去世前一个多月还给出版社寄去了一篇《倒读历史》。据《读书》杂志前主编沈昌文记述,从金府辞出,老人送到门口,扶着门框还要说上半小时;《读书》每月只能发他一篇文章,但老人一寄就是四五篇——他有太多的话要说了。好在杂志发之不及,还可以编书刊行,因此我们也就有幸一本接一本地读到金先生的书。 金克木是著名的“燕园四老”之一(另三位是季羡林、张中行、邓广铭)。老固老矣,却是老当益壮老而弥坚,文章写得一发不可收,直到去世前一个多月还给出版社寄去了一篇《倒读历史》。据《读书》杂志前主编沈昌文记述,从金府辞出,老人送到门口,扶着门框还要说上半小时;《读书》每月只能发他一篇文章,但老人一寄就是四五篇——他有太多的话要说了。好在杂志发之不及,还可以编书刊行,因此我们也就有幸一本接一本地读到金先生的书。

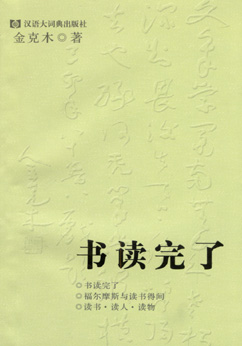

金克木自上世纪70年代末以来一共出了多少本书?据说多达三十余种。想来这三十余种当中还不包括别人的选本(金本人对此一向采取“不管主义”:不赞同,不反对,不提供资料,不写前言,不拟书名,不审书稿,一切听凭编者所为)。这类选本多以散文随笔为主,就笔者搜求所及有谢冕编的《金克木散文选集》、陈伟光编的《咫尺天颜应对难》、黄德海编的《书读完了》以及最近面世的《倒读历史》(张昌华编)。金克木的名字自然是有号召力的,但像这样为不同的选家编了又编,还是有点不同寻常。这类选本,有的偏重某一方面(比如治学、文化),有的则是面面俱到,力求展现金克木的多维视野和兴趣。这里只谈别人的选本,实在是因为金先生的书太多了,而笔者又并非有志于“金学”(不知有没有?),只能通过别人的眼光来打量一下这位“怪杰”(张昌华语,意指小学生出身的大学者)了。

何况谈论金克木的学问和成就实非笔者所能,就连陈平原这样的学问大家对此也颇为踌躇乃至最终放弃呢。据陈在《“〈读书〉时代”的精灵》一文中说,上世纪九十年代中期,《收获》杂志准备集中发一批金克木的文章,另加万把字的评述,考虑到能兼及金氏的文与学的,陈平原比较能够胜任,但陈在拜读了金氏的二十余种著作后乃废书长叹,跑去跟金说不干了,原因是像《梵语文学史》、《印度文化论集》、《梵佛探》这类书,他“只能焚香拜读,根本无力评判”,而只把金克木作为一个“随笔作家”来看,又非他愿。陈是大家,他不愿为的事情,我等一般读书人若能勉力为之,也足以沾沾自喜了,因此这里就试着谈谈作为随笔作家的金克木,或者说金克木的随笔。

窃以为,同为“燕园四老”,同是研究印度文化,也同样爱写随笔,金克木的小文章要比季羡林写得好。无论就情怀、视野、趣味哪个方面来说,笔者都更喜欢金克木而不是季羡林。记得傅国涌先生曾说,季羡林先生在印度文化或者说东方文化研究方面的成就自非行外所能评判,但其见识与文章却实在说不上怎么高明,比如所谓21世纪是中国文化的世纪就已成为笑谈。对此笔者亦有同感。当然本文意不在“拥金贬季”,在两位大学者中间制造不和谐(季先生强调“内心的和谐”),虽然金先生早已归了道山,插说几句只是想说明金克木的随笔写得好,特别是在“学者之文”中更显得出类拔萃难能可贵。

金克木的散文到底好在哪里?这原本是个谁读谁知道的问题。笔者的体会有两点:一是金先生祛除了我们在读书上的焦虑,一是金先生的热中“猜谜”让人触摸到了他的家国情怀。前者是为解惑,后者是为传道,至于授业,以先生之“精骛八极,神游万仞”,而以笔者之愚陋实难受之,还是另择可造之材吧。

金克木看了多少书?这是一个近乎天问的问题,反正我们知道他“上知天文,下通地理”,整日“在中外古今的文化思想中旅行”,兴趣广泛到令人吃惊。以这样一种身份来谈读书,当然是能令人信服的。对于我辈读书人来说,最感惶惑的就是置身“信息爆炸”的时代,书如雪片般漫天飞舞,读不胜读,金先生却写了一篇《“书读完了”》,认为就文化经典来说,无须“皓首”即可“穷经”,只需选读最紧要的部分,再佐以大家的指导(这让笔者想起香港城市大学校长张信刚先生发起编写的《中国文化导论》),也就算是“有文化”了。当然,金先生这里是就基本教育来说的,目的只在求得常识。一般来说,人们都是为了解决某个问题才去读书的,目标一旦明确,也就没有汗漫无归之忧了。如果有人立志成为博学鸿儒,那是另外一个问题,但读书不是目的,博学也不是目的,只有为着解惑的读书才有“求X得X”的幸福。有些为稻粱谋而读书或者说是“专业读书人”,自然难免把一本本未读的书当成是一双双讨债的眼睛(刘绍铭就写过一篇《一双双讨债的眼睛》),但金先生又告诫要“转苦为乐,把包袱改成垫脚石”,因为“‘学而时习之’本来是‘不亦说乎’的”。事实上金先生读书完全是为了“猜谜”,而不是为读书而读书的,因此心态也就非常平和。他早年做过一段时间的图书管理员,出于对借书人所读书目的好奇,便按照借书人的“指引”去看书,但这么做的目的是“只想知道一点所不知道的,明白一点所不明白的,了解一下有学问的中国人、外国人、老年人、青年人是怎么想和怎么做的”,而“完全没有想到要去当学者或者文人”(《一点经历》)。

|