|

陈寅恪幼时去见夏曾佑,老人感慨:“你能读外国书,很好;我只能读中国书,都读完了,没得读了。”陈寅恪当时以为夏先生老糊涂了。等到自己老了,陈寅恪方觉夏的话不无道理:中国古书不过是那几十种,是读得完的。 陈寅恪幼时去见夏曾佑,老人感慨:“你能读外国书,很好;我只能读中国书,都读完了,没得读了。”陈寅恪当时以为夏先生老糊涂了。等到自己老了,陈寅恪方觉夏的话不无道理:中国古书不过是那几十种,是读得完的。

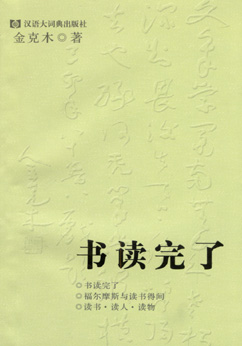

这个掌故被金克木先生拿去,做了一篇文章的标题;又被世纪出版集团的一位热爱金先生文章的黄编辑拿去做了一本书的名字。都叫《书读完了》。

陈寅恪说“中国古书不过是那几十种”到底是哪几十种?金克木以大半辈子的读书体会(金先生写作《书读完了》一文时72岁)试着解谜:“只就书籍而言,总有些书是绝大部分的书的基础,离了这些书,其他书就无所依附,因为书籍和文化一样总是累积起来的。因此,我想,有些不依附其他而为其他所依附的书应当是少不了的必读书或者说必备的知识基础。”金克木给出的谜底是:“那几十种”就是诗书礼易春秋、论语孟子荀子老庄,还有《史记》、《资治通鉴》以及《文选》等。

《书读完了》一书所收的五十余篇文字多是谈读书的,基本为金先生七八十岁时所作,正是随心所欲不逾矩的产物。反映在文章风格上,是没有“文章气”,有一种全不把做文章当回事的老辣和活泼。尤其值得注意的是体裁,对话体用得很多——那就干脆扔掉“文章技法”了。

对话是中外大哲如孔子、苏格拉底、柏拉图习用的经典体例,最大的好处是可以撇开“起承转合”之类章法的繁文缛节,干净而经济。该书所收的如《读书法》、《甘地论》以及《约伯与浮士德》等均为作者自问自答式的文章。作为“问者”的金先生道出我辈中人的“惑”,作为“答者”的克木先生则娓娓然予以解惑。阅读时,金先生那种不动声色后面的智慧自得常让人莞尔。

至法无法,金先生的文章看不出技法。一般人写文章,总还要有些法度去遵循,否则就成无法无天了。记者是靠写文章吃饭的,新闻写作亦自有其法度。华夏出版社年初出版了《〈华尔街日报〉是如何讲故事的》,作者布隆代尔曾是《华尔街日报》资深头版撰稿人。他在这本写于上世纪80年代的书中教导记者怎样才可以写出一篇“好故事”。

这又是一本“大师速成”类的畅销书,畅销书总是有它畅销的理由。里面有许多格言应该是作者的职业心得,也很有趣。比如,“交谈时奉承对方,而不是威胁对方。这种奉承将让你得心应手”;“专家是那种知道123种恋爱方法,却不认识一个女人的人,事实上,读者一般对他们态度冷淡。”等。

但如鲁迅对“写作技法”之类书籍的批评,仅靠这种“新闻故事技法”的书籍,或许可以让一个蹩脚的记者速成为一个二三流的记者,大概很难养成一个优秀的记者。记者和一切写文章的人一样(包括金克木先生),最终决定其文章高下的无非“学、才、识”的积累和修养,指望借一两本速成类的秘笈立刻得道升仙,恐怕难免是自欺欺人的愚妄之讥。

不过,作者大概早就预料到这种批评了。在该书的一开头,布隆代尔就提醒了“阅读”的重要性:“要想做到思如泉涌,提笔成章,就必须成为一位如饥似渴的广泛阅读者”,而且,“仅仅翻阅那些高发行量的大众报刊是远远不够的”。

关于中国的媒体写作,有着鲜明文本风格的《三联生活周刊》的主编朱伟应该是有发言权的一位。日前,朱伟出了本文集《作家笔记及其他》(江苏人民出版社)。集子中的文字,一半是写于上世纪80年代的7篇作家论,包括刘索拉、阿城、余华、苏童等。另一半是他在《三联生活周刊》上发表的《有关品质》的专栏文章。

相对于已经为人熟知的中年人气质的“有关品质”专栏,7篇作家论可以让人窥见热烈和认真的文学家朱伟的面貌。同时,也给出了一些已渐渐传奇化的“大作家”20年前的行状。

比如阿城,时为《人民文学》编辑的朱伟去问他催稿:“找他,必须午夜碰头之时或早晨九点之前。我熬不得夜,每次选择早晨八点后登门,那门总是虚掩着,屋里烟气酒气臭气混杂在一起,床上总是蜷缩成的一团,从破窝里钻出来的声音总是:‘讨债的鬼又来了?’‘还没到年底,你就讨得那么凶。’终于有一天,那堆被子倦倦地说:‘债清了,桌上放着,你自便吧。’”这样的文字,无论你喜欢与否,总可以看出作者当年是把它当作文学去写的。

翻完该书,回想前不久他和陈丹青之间关于木心的那次笔仗,可以知道朱伟对业余玩票的“文学陈丹青”的不以为然是多少有一些底气的以及那种底气是有由来的。

|