|

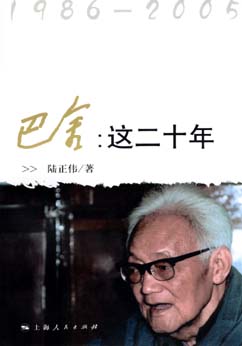

10月17日是一代文学巨匠巴金先生逝世一周年忌日,他身边的工作人员陆正伟深情的回忆将我们带往了巴老最后的弥留时光。本文选自《巴金:这二十年》,刊登时有较大删节。 10月17日是一代文学巨匠巴金先生逝世一周年忌日,他身边的工作人员陆正伟深情的回忆将我们带往了巴老最后的弥留时光。本文选自《巴金:这二十年》,刊登时有较大删节。

2006年初春,中国作协六届主席团第九次会议在上海锦江宾馆召开,休会时,中国作协副主席、中国现代文学馆馆长陈建功告诉我,他们把告别仪式上的那幅经历过数千读者挥泪送巴老,见证了这一历史性场景的巴老遗像和巴老、萧珊骨灰盒接到北京后,现陈列在展厅中,供参观者瞻仰。听后,悲喜交加,喜的是,我仿佛看到读者们握着大门上巴老的手模走进展厅,那幅巴老笑对读者的大照片面对着大门,我想,巴老生前虽然没亲临过文学馆新馆,但眼前的景象正像他在《随想录》中所说的那样:“在梦里几次站在文学馆的门前,看见人们有说有笑地进进出出。”此景是多么让人感到亲切,好似巴老同我们在一起。

病危报告

2005年的天气一反常态,进入了深秋还丝毫不觉有一丝凉意。9月30日那天的气温竟高达32摄氏度,这样的天气连我都感到难以忍受,更不用说已过百岁的巴老了。这天是周五,轮到我在巴老病房值班。负责三病区的焦主任查完房后,走到外间对我说:“昨天我在外面会诊,没碰到小林,我想找她谈谈,根据巴老近来的病情,可能要做血透。”我听后,当即为她拨通了小林的电话。

等焦主任走后,就见医生推着医疗器械进病房给巴老做腹部B超。一会儿,丁护士长陪着从外院请来会诊的医学专家走了进来。刚忙完,营养科、皮肤科医生又分别来检查、询问病情。一上午,人来人往,川流不息,比前几天要忙得多。因我常在病房,所以也约摸着能看懂巴老床前的呼吸机和心脏监测仪上红红绿绿的各种基本数据,那天,我抬眼望去,仪器上显示的数据均在正常的范围之内。所以,在回作协的路上,我心里还在不停地嘀咕着:“要做血透,有这么严重吗?”

夜晚,我再次来到病房,同护理员张志国在外间看完央视的《焦点访谈》后,见显示仪上的心律仍保持在70跳左右,血压在120/50,氧饱和度为100。从表象来看,很正常,也很平静。但从化验报告上能看出,巴老贤的肌肝、尿素氮的指标都已大大超出了正常范围,而且还在发展。由于腹中那可恶的间皮细胞瘤在作怪,不断地产生腹水,使巴老原本虚弱的身子更难以支撑了,虽然医生在调整药品和加大药剂量,但见效不大,病情越来越危重了。当天上午,院方向中央保健办等有关单位发出了“病危报告”。

新治疗方案

翌日,是国庆节,华东医院俞卓伟院长知道中国作家协会党组书记金炳华要来医院探望巴老,便在病房等候了。在客厅里,俞院长给小林说着近一段时间巴老的病情,并商谈着院方采取的新治疗方案。小林告诉俞院长,昨天站在门口唤父亲时,见显示仪上的心律从70多跳一下升到130多跳,今天早上来时,给他打招呼,爸爸也有反应。俞院长听后说,巴老那么大年纪,思维却很清楚,真不容易。

没过一会,金炳华来到病房,他特意带来了一盆蝴蝶兰,摆放在客厅的花架前,使洁白的病室显出了几分生气,几只彩蝶好似在飞舞。过后,金炳华走到巴老的病床前握着巴老的手,向巴老致以节日的问候。

10月3日,原定上午要给巴老做血透手术,医院为了慎重起见,后改为先请中山、瑞金、华山等医院医学专家、教授来给巴老作一次全面的会诊,也就是通常所说的“大会诊”。下午2:30,我从作协来到南三楼巴老的病房时,小林、端端已早早地在病房的外间等候了,里间正在给巴老会诊,不多时,小林、小棠被医生请到了会议室,听取医生们的会诊结果及下一步的治疗方案。还没等姐弟俩返回,护士把血滤机、急救、心脏监测仪一一推了进来,供血滤机用的专用水也一箱箱地搬进病室内,随即,俞院长、焦主任及四病区的潘主任和负责血透的孙建设主任、丁护士长、护士小蒋、小赵等数十人围在巴老的床边,小小的病房里站满了人,巴老的亲属都坐在外间的沙发上,静静地等候着,空气也好像逐渐凝固了起来。

手术还算成功,只用了个把小时就做完了。接着,血滤机便开始工作了。我知道,病人一旦用上了血滤机,就难以去掉了,而且还有一定的风险性。随着机器动作时发出“吱,吱”声,我的心也好似被收得越来越紧了……

父女俩把手握得更紧了

时间一天天地过去,巴老的病情却未见好转,时而会出现血压猛然下降心律突然加快的症状,危情随时会发生。原先,医院怕外人将病菌带进巴老的病房,使病人引发感染,在门口张贴着“闲人免进”的告示,因此,巴老的亲属平时也很少进入。小林有时也只能站在门口提着嗓音大声地与巴老说话,这几天,好似放松了许多,开始允许亲属们戴上口罩进屋看望。

|