|

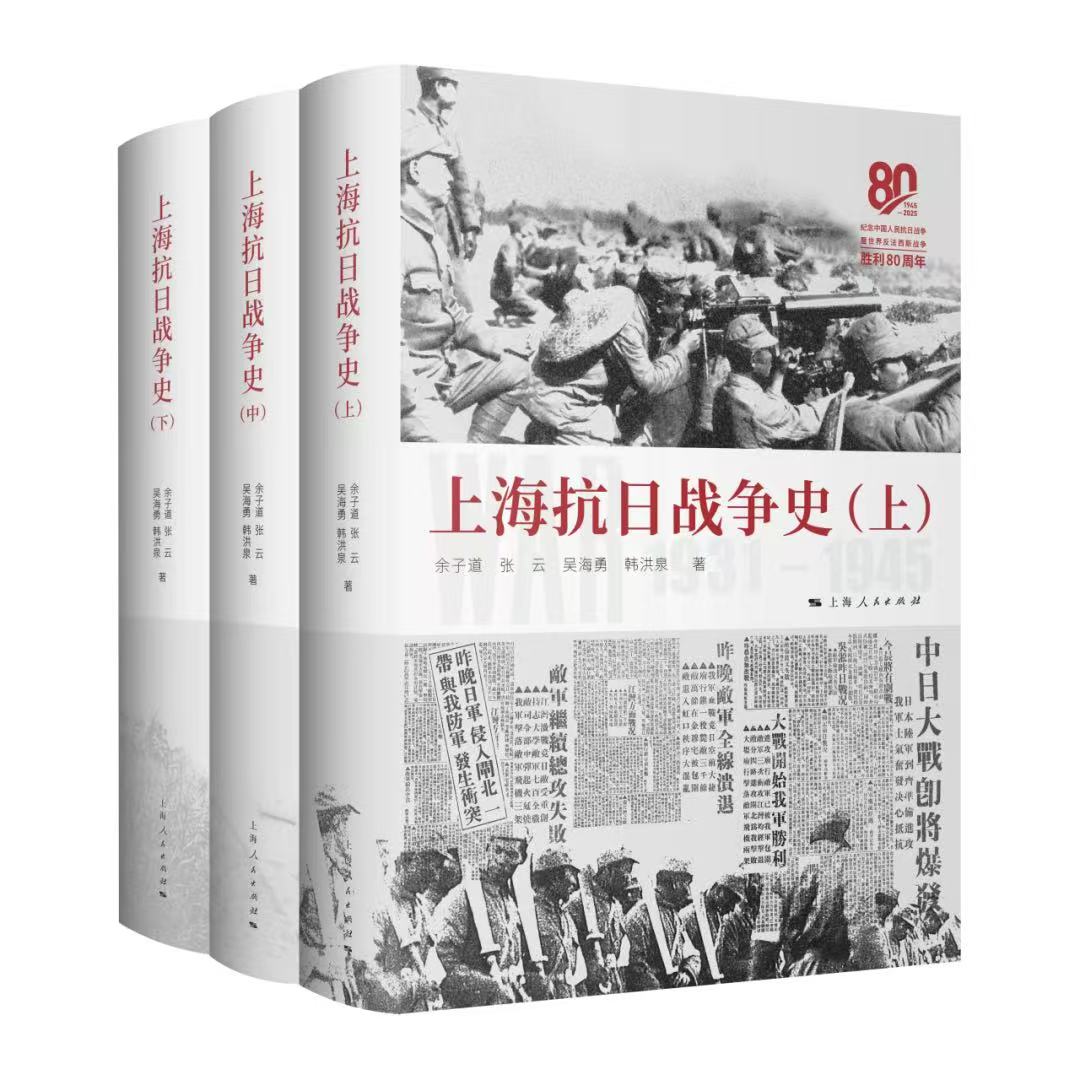

《上海抗日战争史》

余子道、张云、吴海勇、韩洪泉 著

上海人民出版社

作者来信

亲爱的年轻读者们:

你们好!

我是《上海抗日战争史》的作者张云。此刻提笔写这封信时,天安门广场和长安街正盛装以待,纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会将于明天举行,广场上已然透着阅兵的庄严氛围,我心中对历史的感慨也与这份民族豪情一同涌动。

历史是条长河,而我们今天要回溯的,是其中一段特别汹涌、特别悲壮的激流——上海的抗日战争。你们或许会问:抗战是全国性的壮举,为何要专门写上海?它到底有多特殊?新书又有什么不同?读这段沉重的历史,又能带给我们什么?今天,就请让我和你们聊聊这些想法。

抗战是全国的抗争,为什么这套书要专门聚焦上海?它到底有多特殊?

抗日烽火燃遍神州,每一寸土地上的抗争都值得铭记。但上海,就像一把钥匙,能打开理解那场全民族抗战更深层次的门:

1932年的“一·二八”淞沪抗战和1937年的“八一三”淞沪会战,分别成为中国局部抗战与全面抗战的重要标志。尤其是“八一三”淞沪会战,可以说是中日全面战争的第一次大型会战。上海,率先经历了现代战争的残酷洗礼。随着全国抗战的最终胜利,这座城市也见证了惩处战犯和汪伪汉奸,成为中国人民抗日战争的一个重要缩影。

1937年11月中国军队全线撤离后,上海先后经历了被称为“孤岛”时期的特殊阶段和四年后的全面沦陷,但抗日斗争在这片土地上始终顽强地坚持着。这里仍然是信息的枢纽、物资的中转站、难民的庇护所,也是郊县抗日武装斗争的杀敌战场、支持新四军的后方基地,更是文化抗战、经济抗战、隐蔽战线斗争的前沿阵地。各方力量在此汇聚、碰撞、周旋,上演了一幕幕惊心动魄的“暗战”。

作为当时远东最大的国际都市,上海是世界观察中国抗战的窗口。这里的抗争,牵动着国际视听,影响着外援的走向。在世界反法西斯统一战线中,上海携手世界各国主持正义的反战人士,为反对法西斯的侵略,发挥了重要作用。上海也是联系中国和全世界的桥梁,是世界关注中国抗战、了解中国抗战真实情况、暴露和谴责日军侵略野心和罪恶行径的一个重要窗口。

可以说,上海抗战的复杂性、国际性和悲壮性,在全国都是非常罕见的。聚焦上海,就是聚焦抗战洪流中一个最具张力和代表性的漩涡中心,能让我们更深刻地理解抗战的全局性、艰巨性和国际背景。

关于上海抗战,已经有很多介绍,新书新在哪里?

关于这段历史,前人已有不少著述。我们这套新书,力图在关键问题上有所突破和深化:

更“全”的视角:我们从全方位、多领域,再现上海抗战的全过程,不仅写轰轰烈烈的淞沪会战,更深入挖掘长达十余年抗日救亡的斗争历程,包括孤岛时期的坚韧斗争、文化界的“笔战”、经济领域的反掠夺、郊县的抗日武装斗争、普通市民在极端环境下的生存智慧与抵抗。

更“近”的感受:我们努力通过具体的人物、生动的场景,试图带你们回到那个硝烟弥漫、危机四伏却又充满人性光辉的年代,让你们能触摸到那个时代的脉搏,感受到普通上海市民的恐惧、坚韧、愤怒和希望。基于最新的研究成果,我们对一些事件和人物进行了更客观、更立体的分析,力图呈现历史的复杂性和多面性。

读这段充满苦难和牺牲的历史,对我们今天的生活有什么现实意义?它能给我们带来什么力量或启示?

读这段历史,绝非单纯为了咀嚼苦难,它的意义在于:

理解何以上海,何以中国:今日上海开放、创新、包容的城市品格,其精神根基,部分便植根于那段抗战岁月的血与火之中。理解这座城市如何从炼狱中重生,我们才能真正懂得它骨子里的力量。同样,中华民族历经劫难而生生不息、走向复兴的韧性和凝聚力,也能在这段历史中找到生动的注脚。

珍惜和平,敬畏生命:书中记录的每一份牺牲、每一滴血泪,都在无声地诉说和平的珍贵。它让我们明白,我们今天习以为常的安定生活,并非理所当然,是无数先辈用巨大的代价换来的。这提醒我们珍惜当下,敬畏生命,守护来之不易的和平。

铭记历史,面向未来:铭记历史是为了避免悲剧重演,是为了更好地走向未来。理解过去的伤痛,能让我们更加清醒地认识复杂的世界,更加珍视国家的主权、独立与发展,也激励我们年轻一代为创造更美好的未来而奋斗。

亲爱的年轻朋友们,历史并非尘封的故纸堆。翻开《上海抗日战争史》,就像打开一扇通往八十多年前上海滩的时光之门。我希望你们能走进去,去感受那份惊心动魄的悲壮,去触摸那些平凡而伟大的灵魂,去理解这座城市和这个国家走过的艰辛道路。

|