|

一·二八淞沪抗战,第19路军全军挺进淞沪

九一八事变爆发后4个月零9天,1932年1月28日,日本军国主义又在上海制造了震惊中外的一·二八事变,在淞沪地区挑起了另一场战端。中国第19路军和第5军在上海及全国人民的声援下,奋起抵抗,浴血疆场,给予日本侵略者以沉重打击:同时,上海各界民众掀起了波澜壮阔的民族抗日救亡运动,这就是名垂史册的一·二八淞沪抗战。在中国人民反对外国侵略战争历史上,特别是在抗日战争历史上,一·二八淞沪抗战留下了举足轻重而又极其悲壮的一幕。

……

一·二八之夜闸北战幕揭开后,蒋光鼐、蔡廷锴、戴戟迎着凛冽的寒风,星夜从龙华步行奔赴京沪线真如车站,设立临时指挥部,指挥全军作战。

他们立即发出两封急电,一封给陈铭枢,一封给何应钦。何的回电对蒋、蔡、戴在上海打响对日之战有所责难,使他们深感压力沉重,指挥部里的气氛犹如那时严冬深夜冰冷的天气,冷寂而沉闷。然而,这三位将军的信念是坚定不移的,无论有多么大的艰险,这一战是非打不可的。这时,陈铭枢的复电来了,要他们继承第19路军光荣的传统,誓死抵抗暴日。陈的来电大大地鼓舞了大家的抗战意志。

29日凌晨1时,蒋、蔡、戴发出通电,向国内外揭露日军进攻上海的侵略行径,代表全军表达抗战救国的决心:

正当防卫,捍患守土,是其天职。尺地寸草,不能放弃。为救国而抵抗,虽牺牲至一人一弹,决不退缩,以丧失中华民国军人之人格。此物此志,质天地而昭世界,炎黄祖宗在天之灵,实足凭之。[1]

按原定计划,第19路军以第78师全力担负第一线作战,第155旅守备龙华、南市、北新泾,第156旅以1个团守卫吴淞和宝山,另以2个团坚守闸北。同时命令第60师即刻由无锡、苏州、常州向上海进军,开赴南翔、真如:驻南京镇江的第61师以主力一部驰援上海。第19路军由此全部动员出征,形成了全军挺进淞沪战场的战略态势。

第19路军奋起抗战的消息震动了神州大地,举国上下群情激愤,要求政府毅然实行抗战的呼声响彻大江南北。推行不抵抗政策的南京政府,再一次面临强大的抗日潮流的冲击,再也不能完全照旧维持下去了。宁、沪、杭一带又是南京政府统治的心脏地区,日本对上海的进攻,其影响和后果是显而易见的,严峻的形势也使南京当局不能不采取一定的抵抗行动。全国朝野,统治阶层内甚至蒋介石最为信赖的黄埔系和中央军内部,也发出不断高涨的要求抗日的呼声。这一切,不能不促使蒋介石政府作出在上海实行有限度的抵抗的决定;以期以战求和,通过一定的抵抗,求得在较为有利的条件下妥协停战。

1月29日,蒋介石在手订的《对日交涉的原则与方法》中,确定了“一面预备交涉,一面积极抵抗”的原则[2],作为对应上海事变的指导方针。同日,国民政府外交部发表《对淞沪事变宣言》,宣称:“中国当局处此情形,为执行中国主权上应有之权利,不得不采取自卫手段;并对于日本武装军队之进攻,当继续严予抵抗。”[3]30日,外交部照会国际联盟及《九国公约》签字国驻华使节,表示中国面对日本的悍然进攻,“忍无可忍,不得不采取相当手段,以实行其国家正当防卫权”;并请求国联和有关各国“速采有效之手段,严正制止日本在中国领土内之一切军事行动”。

蒋介石及其南京政府上述一系列宣言和决定,是当时内外双重压力下的产物。虽然大都是口头上或书面上的姿态,具有实质性的行动并无多少,在调动军队增援淞沪这一最关键的问题上,又未有任何实际行动,特别是中央军基本部队仍然集中在赣、鄂等地专事“剿共”;但淞沪之战爆发前后蒋介石及其南京政府在对日态度上表现出来的明显变化,对于抗战中的第19路军而言,无疑是一种相当有力的支持和声援。

……

一·二八淞沪抗战尽管最后以中国军队战败后撤和签订《淞沪停战协定》而告终,但是它在中华民族解放斗争史上的地位和意义史不可低估的。这次抗战虽然最后并未取胜,但它显现的民族团结、抗日御侮、为民族的独立和解放而斗争的精神,代表着民族的大义和历史前进的方向。

本文摘自《上海抗日战争史》

参考文献

[1]陈觉编:《九一八后国难痛史》上册,辽宁教育出版社1991年版,第409页。

[2]《蒋介石手订对日交涉的原则与方法》,载秦孝仪主编:《中华民国重要史料初编——对日抗战时期绪编(一)》,台湾“中央文物供应社”1981年版,第431页。

[3]国民政府外交部:《对淞沪事变宣言》,载中国国民党中央委员会党史史料编纂委员会编、罗家伦主编:《革命文献》第36辑,台湾“中央文物供应社”1984年版,第815页。

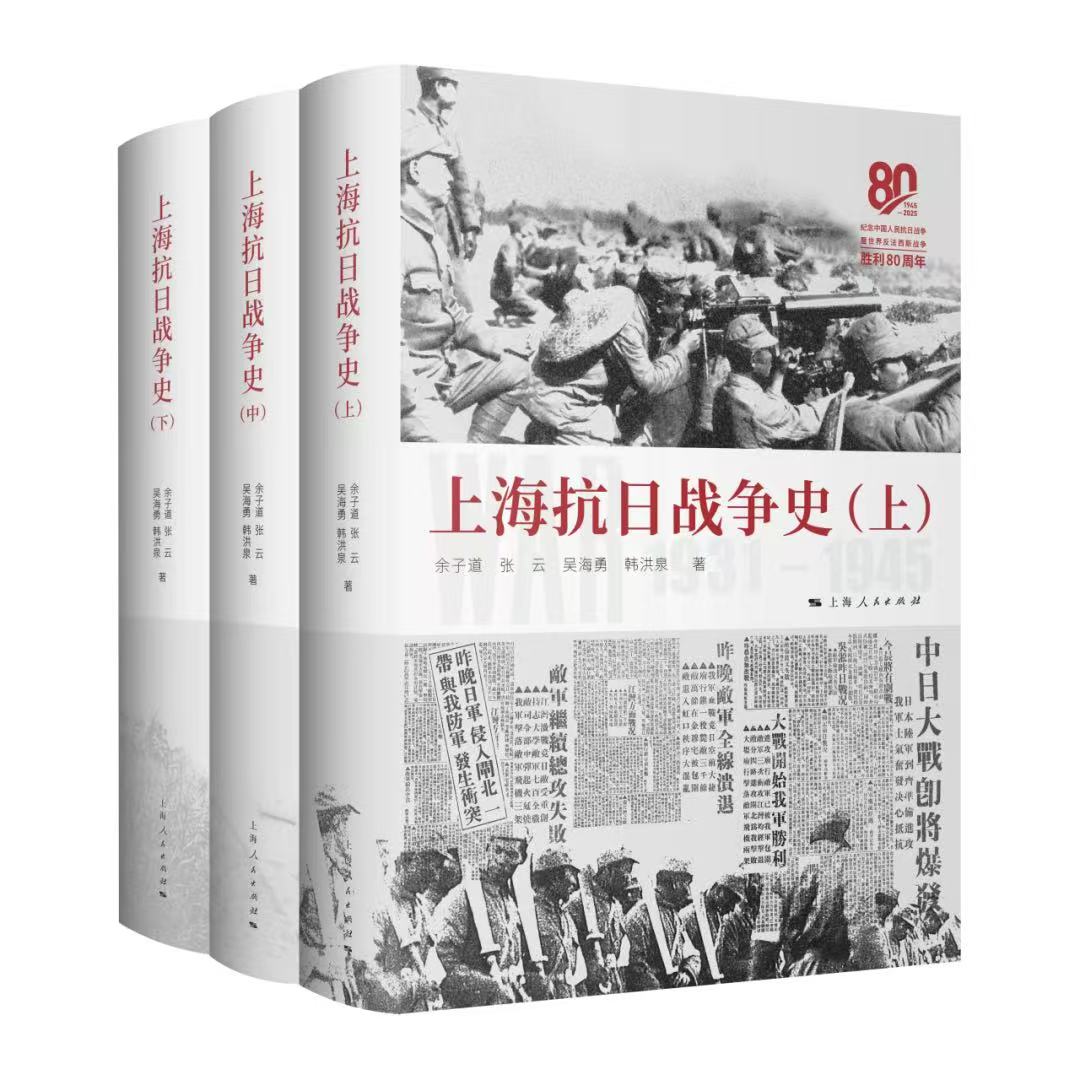

《上海抗日战争史》

余子道、张云、吴海勇、韩洪泉 著

上海人民出版社

|