|

诺贝尔文学奖得主、土耳其作家帕慕克曾谈论自己一段特殊的写作状态——

我孤独而悲哀,就像卡利普,每天不刮脸,不修边幅。还记得一个夜晚,我像幽灵一样在埃伦寇伊的后街小巷溜达,手里拎着个破塑料包,头上戴着帽子,穿着一件掉了几枚扣子的雨衣,脚蹬一双烂鞋底的运动鞋。……我记得父亲总是会说,看到我的房间脏乱不堪,看到我半死不活的模样,看到那本我似乎永远也写不完的书,他是如何地焦虑不安。

这本“似乎永远也写不完的书”就是小说《黑书》,被誉为小说版《伊斯坦布尔》。

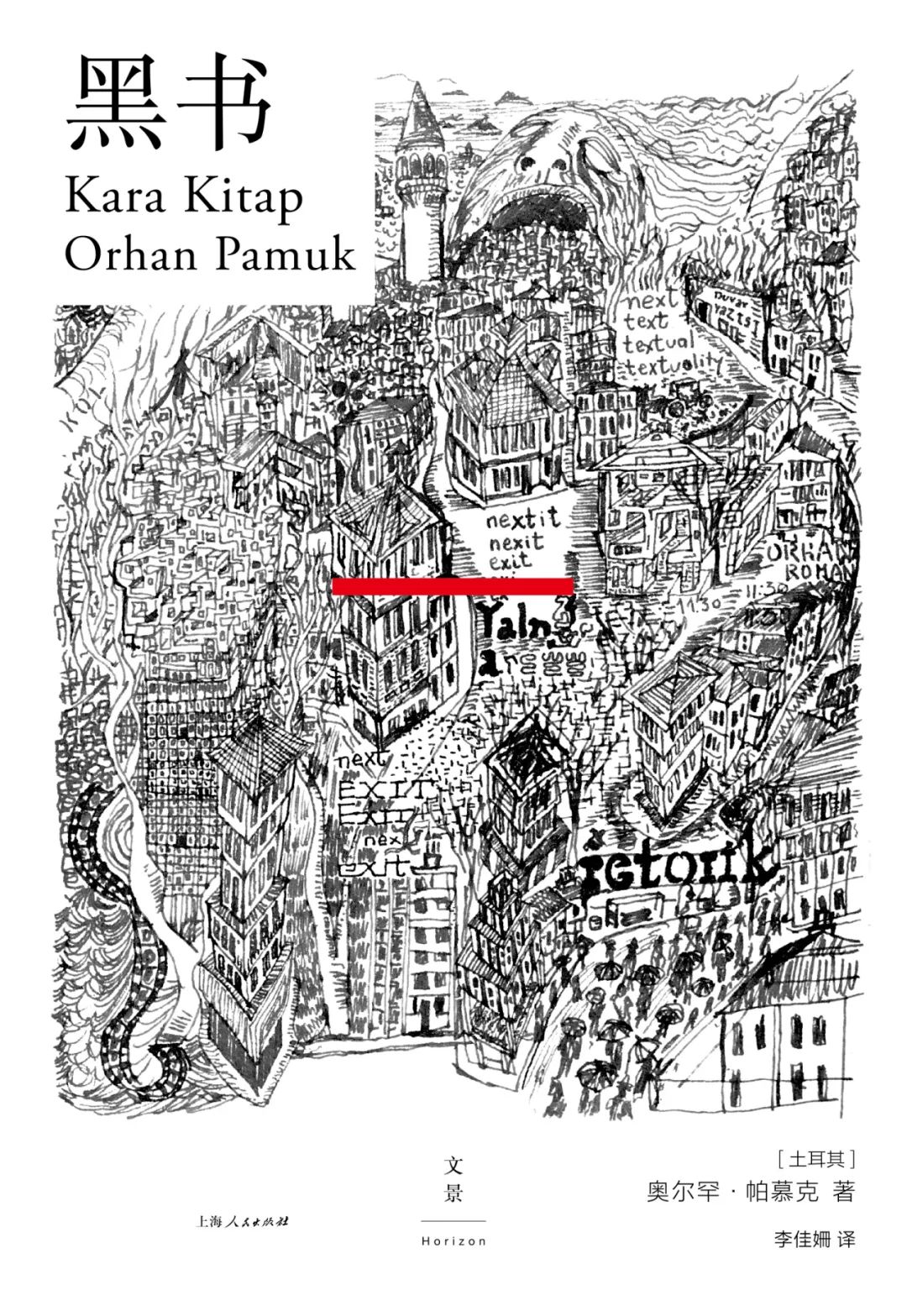

《黑书》

[土耳其]奥尔罕·帕慕克 著

李佳姗 译

上海人民出版社

☆ 一部伟大的小说,可与翁贝托·埃科、卡尔维诺、博尔赫斯和马尔克斯最优秀的作品并驾齐驱

☆ 全新修订版,帕慕克创作生涯的里程碑之作

☆ 在侦探小说的叙事中追寻伊斯坦布尔的身份和历史之谜

特殊的侦探小说

在帕慕克的创作版图中,1990年出版的《黑书》是一个里程碑,这本小说让他在土耳其文学圈备受争议,同时也广受读者喜爱。该书法文版获得了法兰西文化奖。1992年他以这本小说为蓝本,完成了电影剧本《隐蔽的脸》。

《黑书》还是一次融合通俗小说与严肃文学的尝试,其故事外壳是一部侦探小说。

律师卡利普深爱的妻子如梦不告而别,如梦同父异母的兄长耶拉也离奇失踪。卡利普为寻找如梦,开始在伊斯坦布尔的街头漫游。

耶拉是著名的专栏作家,如梦自小与耶拉关系密切,卡利普对耶拉的隐秘嫉妒也让他迷失在对身份的追寻中,“街头的芸芸众生只要活着就会去模仿别人”,伊斯坦布尔也在渴望另一个身份。

为找到耶拉、彻底了解耶拉的内心,卡利普开始探访耶拉曾经到过的场所,用耶拉的方式进行思考,最后潜入耶拉的公寓,穿他的衣服,接他的电话,甚至能假扮他来写作专栏。就在他终于“成为耶拉”时,他接到一个神秘电话,透露出耶拉和如梦的踪迹。

诺贝尔文学奖评委马悦然说:“《黑书》也许可以算是一部侦探小说,一部有凶杀案而不指明凶手是谁的侦探小说,大方的作者让读者用自己的推理能力发现凶手。”

绚烂交错的意义宇宙

在表层结构之下,《黑书》是一座繁复、错综而炫目的迷宫。小说的奇数章节叙述卡利普的寻觅过程,偶数章节则是耶拉的专栏文章。这些文章涉猎广博,有的讲述奥斯曼帝国的历史故事,有的研究侯鲁非教派的文字之谜,有的描摹伊斯坦布尔的景观与生活,有的阐释古老波斯文学中的谜案……

借助耶拉的专栏,帕慕克将现实故事、哲学思想、历史传说、梦境、寓言、童年回忆、政治讽刺、社会观察等融合在一起,它们宛如阿拉伯式花纹图案,呈现出几何体的美感,令人目眩神迷,构成了小说的第二层。

这些故事绝非闲笔,而与小说的核心紧紧相连。无论是卡利普对个体意义的思考,侯鲁非教派“从人脸上读出文字和安拉旨意”的神秘教义,还是土耳其夹在东西方之间的迷惘和失落,它们都指向困扰整个民族的身份问题。

帕慕克从一个爱情故事入手,以“寻觅”为核心线索,将笔触拓展到一座城市、一个帝国的命运,进而深入到历史的复杂肌理,在过往与当下、魔幻与现实、符号与谜底、自我与他人的交错中,展开对自我本质、自我与他人关系以及信仰的追问。

在个体叙事之外,帕慕克还将目光投射到土耳其整个民族的现代化路径,由此拓展到对东西方关系和文化本质的思索,构建出一个多线交织、主题磅礴、包罗万象的意义网络。

正是在这个意义上,英国《观察家报》盛赞——

“这部杰作复杂得令人目眩,但未曾稍减它的魅力。《黑书》可与翁贝托·埃科、卡尔维诺、博尔赫斯和马尔克斯最优秀的作品并驾齐驱。”

全新修订

《黑书》是一部伟大的小说,形式和主题都体现出巨大的雄心、鲜明的原创性和强烈的个人风格。此次再版对译文进行了全新修订,使得译本更臻完善。此外,封面使用了帕慕克本人的画作。

帕慕克曾在《伊斯坦布尔》中自述,少年时代的最初理想是成为画家,而后才是成为作家。他的画作与写作交相辉映,也为这本神秘著作增加了一个形象的入口。

在耶拉的一则专栏故事里,伊斯坦布尔的一个大老板让两位画师在相对的两面墙壁上,分别画出整座城里最美的一幅画。一位画师绘出了伊斯坦布尔的全景,另一位则安装了一面镜子。

奇异的是,画作上的景色在镜子中出现了变形。“一本黑色之书,被壁画画家本人恶作剧地塞进一个瞎眼乞丐手里,到了镜子里,它却变成一本两部曲,一本蕴含了两种意义和两种故事的书。”

这似乎在暗示,小说还包含了故事的另一种可能性,拥有比表层结构更深广的内部空间。《黑书》是一座由符号、思想和问题组成的迷宫,读者将徜徉于这座迷宫,找到独属于自己的真相和乐趣。

|