|

北京、绍兴、杭州、上海,演讲、座谈、签售、游览,2006年诺奖得主帕慕克忙碌的十日中国行结束了,帕慕克和追逐他的媒体也终于可以休息了。 北京、绍兴、杭州、上海,演讲、座谈、签售、游览,2006年诺奖得主帕慕克忙碌的十日中国行结束了,帕慕克和追逐他的媒体也终于可以休息了。

“他只是个孩子!我们都得哄着他,其实他人很好!”帕慕克的陪同人员这样说。帕慕克,他会很适时地表达对地震的哀思;他可以在中国社科院为他倾力举办的研讨会上只露10分钟“小脸”就去逛街了;他流连于北京夜市乱糟糟的夜排档,啃着街头几块钱的玉米棒嘟囔太贵了;兴致高时他和小摊主砍价,急时也情愿做冲头300多元买一张sd记忆卡;逛灵隐寺兴头上被抓回去和官员吃饭,帕慕克就会在饭局上不给好脸色,然后一气之下独自跑到上海连西湖也不逛了;故宫逛了三次,上海博物馆去了两次,买了数万元的画册,就像一个有钱的小孩子买了一大堆玩具一样。提及他书中人物经常面临的两难——既想成为土耳其人中的一员,又不希望像其他人那样信仰宗教,帕慕克说:“这不是我的两难,而是书里人物的两难。我是个普通人,想得到生活的快乐。”

和帕慕克约定的采访时间是下午2点10分,帕慕克到酒店的时间是1点50分,先抱怨为了采访中断了在上海博物馆的游览,然后不高兴地说:“离采访时间还有几分钟,现在是我的时间,我得跑回房间休息几分钟去了。”一拿到记者为他整理的这两年有关他的报道,他像孩子一样笑着看报纸上他的模样。帕慕克不吃午饭,采访当日却点了一盘清炒虾仁和蚝油牛肉,“我不吃午饭的,但现在实在太饿了。”“你也一定要陪我吃,否则我会吃不下的。”于是,这位2006年诺贝尔文学奖获得者就在午餐上接受了早报记者专访。

“不仅仅是保罗·奥斯特,还有博尔赫斯和卡尔维诺”

东方早报: 听说你很喜欢颐和园里的绘画?

帕慕克: 是啊。不仅如此,我还去了故宫,故宫我前后去了三次,还是看不够。我刚刚去了上海博物馆,在那里我买了许多卷中国古画(复制品),还买了许多书。上海博物馆会把书直接寄到我家,全世界只有这家博物馆会这么做,所以这也是我第一次在博物馆里买书。中国的绘画我非常喜欢。

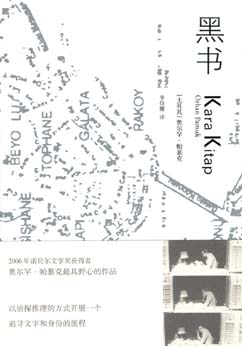

东方早报: 你的好几部小说名字中都带有色彩,如《我的名字叫红》、《白色城堡》、《黑书》,这是有意的吗?

帕慕克: 我的书中确实有很多颜色,但那些颜色并没有什么象征意义。我在书中给了颜色很多笔墨,不仅仅是书名,还有小说内容中,但它们没有什么象征意义。在伊斯兰文化中倒是有不少对色彩的象征使用,但我并没有这样使用色彩。

我在小说中用了许多色彩,这是因为我是个喜欢视觉形象的人,因为大家也知道我最初想成为画家。我书中的色彩和象征无关,吸引我的是色彩本身。我还觉得色彩是日常生活中重要的元素。我是个视觉型作者。你要是念一下我的小说,就会发现场景中的许多色彩。我就是这样写的。我喜欢形象,但并不会赋予它们第二层或第三层意义,我只是想让读者看见我想让他们看见的色彩。

东方早报: 小说《黑书》和美国作家保罗·奥斯特的风格似乎很像,你觉得呢?

帕慕克: 《黑书》可能是有点写得像奥斯特,奥斯特也是我的好朋友。但和我相似的不仅仅是保罗·奥斯特,我还可以给你几个例子,比如博尔赫斯和卡尔维诺。博尔赫斯解读过英国19世纪著名侦探作家切斯特顿的小说。切斯特顿的书我念得不多,但我读过博尔赫斯对他的解读,因此也理解了他。博尔赫斯说,在切斯特顿小说里的每座烟囱、每棵树、每盏街灯都有某种神秘的特质。博尔赫斯、卡尔维诺、切斯透顿、保罗·奥斯特,都有和我有相似的地方。

东方早报: 你的小说《雪》似乎是目前土耳其世俗化现状的写照。

帕慕克: 政治题材我只写过《雪》这一部。在《我的名字叫红》里,我通过绘画观察了土耳其民族的精神和文化,《黑书》通过伊斯坦布尔的历史观察土耳其,而《雪》则是通过政治(观察土耳其)。为了写这本书,我去了土耳其小城卡尔斯。写书之前我对那个城市了解不多,我去那里住了一阵,对它做了些了解。我的目标是写一本关于土耳其现实问题的小说。

“呼愁是伊斯坦布尔人的主要情绪”

东方早报: 在《伊斯坦布尔》中,你提到了“呼愁”(Huzun,土耳其语,指一种集体的忧郁情绪)这样伊斯坦布尔独特的忧郁气质,这种情绪真的代表了伊斯坦布尔吗?

帕慕克: 我认为这是伊斯坦布尔人的主要情绪。我这样写的原因是,我觉得在奥斯曼帝国瓦解之后,土耳其人失去了抱负,我们觉得自己什么都干不成,与此相关的是一种“要矜持,不要冒险,不要赚钱”的道德观。这种情绪反映在伊斯坦布尔的诗歌和音乐当中。

东方早报: 对伊斯坦布尔的文学描写在很长历史中成为传统。你认为它为什么激发西方的兴趣和想象?

|