|

中共一大会场设在李公馆的客堂间(兼作餐厅),18平米大小的房间,与会者最多时是15人,每个人的回旋余地实在不大。如果是在高温天气,必感窒闷,汗流浃背在所难免,这样就会干扰到会商议事。改在夜晚开会,可以在相当程度上减缓高温的炙烤。而为了会场的空气流通,办会者理应会采取当时上海人在石库门建筑度夏的通行做法,那就是畅开朝南的二道门,使空气能从天井进入,与北面畅开的后门形成空气对流,如此就透气凉爽多了。当然,这有些影响家居的私密性,对于召开重要会议尤为不合适。不过,李公馆打通了望志路106号、108号两楼两底,封闭106号后门,平时进出是由108号后门为出入口。前后门空气流通虽然有所曲折,但是,会场的保密性却得到一定的提升。特别是由108号后门进入,左转,走过第一个过道小间,摆在第二过道小间赫然是一只日式大浴桶——此供李汉俊平日洗浴之用,是其留日经历形成的日式生活习惯的折射。而对外人来说,看到浴桶通常会收掉脚步,以为自己误闯“禁区”,深悔孟浪之极。为此,这只浴桶客观上还具有警戒会场的作用。

但是百密一疏。7月30日召开第六次会议,不速之客(现在一般认定是法租界华探程子卿)夜闯中共一大会场。中共一大为此紧急休会,代表大多迅速撤离,仅隔3分钟不到的时间,法租界巡捕房就出警入户搜查。法巡捕等退走后,包惠僧前来探问情况,他解释说见弄堂里还有人在乘凉,没有异样,才进来的,后门虽然已关,并没上闩,所以就径自上楼。后门虽关未上闩,佐证了开会时可能连门都不关;而有人露天乘凉的弄堂文化,正是上海夏季常见的社会现象,自然地成为李公馆环境回复正常的征象。

101年前的溽暑,就这样在中共一大历史留下了它的热痕。据此细读历史,有助于我们对当年历史情境的还原。附带言之,中共一大期间派员领导组织的英美烟厂工人罢工,其起因也与那年的酷热有关。因为夏季酷暑,英美烟厂老厂三层楼机车间的管工翩然度假去了,由另一西人亨白尔代理其职。新官上任三把火,亨白尔拿住工人之短,罚扣工资以树威风,最终激起工潮。你可以质疑说,就是那年夏天不那么热,那个烟厂管工也会去度假,但是,1921年7月就是这样奇热呀……

【转自文汇学人】

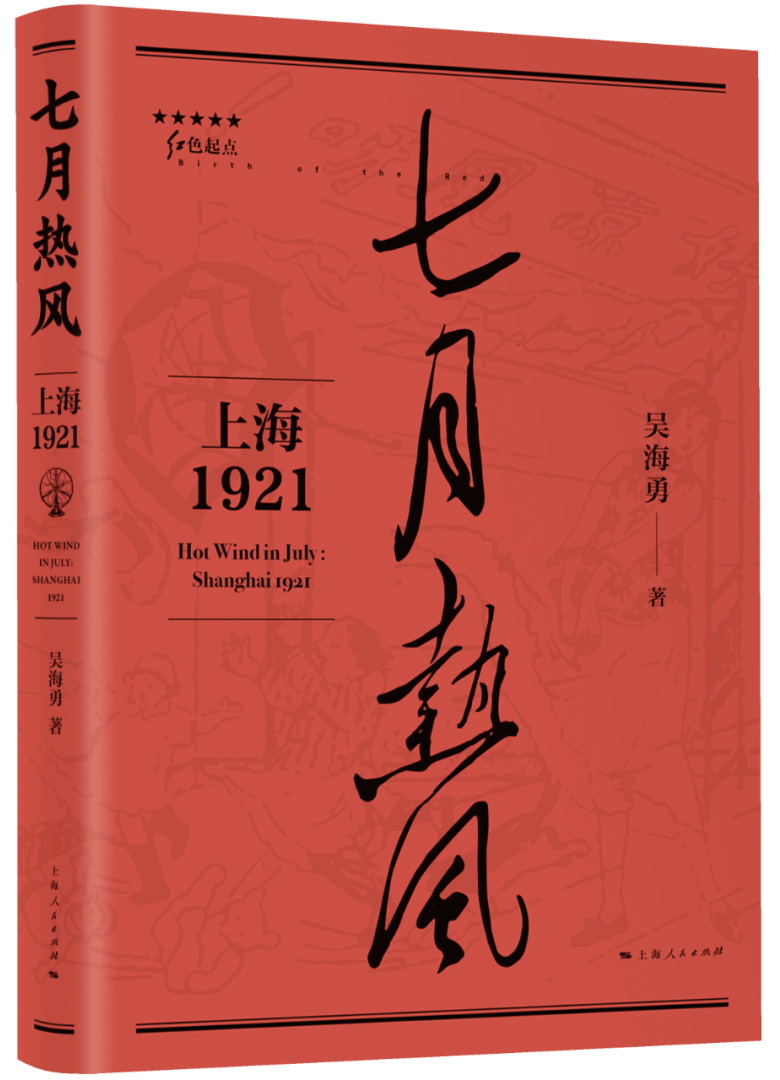

《七月热风——上海1921》

吴海勇 著

上海人民出版社

本书为“红色起点”系列丛书之一,是一部纪实文学作品。作者根据翔实的报刊史料取精用宏,对1921年7月上海发生的时事作了系统梳理,逐日描写上海这座城市在那个炎夏发生的故事。故事中既有革命浪潮的暗流涌动,也有平民百姓的生活日常;既有高官巨贾的灯红酒绿,也有贩夫走卒的酸甜苦辣,试图还原出一个真实的上海滩。从这一角度来说,本书也可以看作一部上海史、一部市民生活史,读者可以从中体会上海红色文化的坚实根基和城市变迁。

作者简介

吴海勇,文学博士,现为上海市作家协会会员、中共上海市委党史研究室研究一处处长、上海师范大学兼职教授。个人著述出版有《时为公务员的鲁迅》《鲁迅的生命哲学与决绝态度》《百年世博的中国表情》《列兵毛泽东》《“电影小组”与左翼电影运动》等十余种。

|