|

达恩顿以书籍为中心,依托原始史料还原日常生活的细节。就我的印象所及,中国也有学者在做类似的研究,比如说华东师范大学历史系的瞿骏老师。他写过一篇论文《觅路的小镇青年——钱穆与五四运动再探》,其中关心的话题非常有意思,即新文化运动时期,《新青年》是怎么传播的,对当时的青年的思想产生了哪些影响。今天钱穆给我们的形象是“文化保守派”“国学大师”,可是,回到新文化运动的历史现场,钱穆也曾经是《新青年》的热心读者。从这个思路出发,我们就会发现,其实有很多好玩的东西,可能在过去的主流叙事中被忽视掉了。

再举一个例子,我不知道大家有没有关心过《鲁迅日记》中的书账。据说唐弢先生曾把鲁迅的五万本藏书都过了一遍,可惜他没有写过相关文章。有的日本学者通过《鲁迅日记》考察,他看过哪些电影、买过哪些书,非常有趣。鲁迅母亲的思想非常开明,但是平常最爱读的书并不是自己儿子的小说、散文,而是张恨水,所以鲁迅特意买了张恨水的《啼笑因缘》寄送给母亲。周瘦鹃办的《紫罗兰》《礼拜六》这种刊发言情小说的杂志,可能是当时发行量最大的。那么,回到历史现场,大家觉得是胡适、鲁迅这样的知识分子写的、很有思想深度的书籍更加吸引普通读者,还是张恨水写的《啼笑因缘》更加吸引读者呢?我们不妨再进一步想一想,谁的社会影响力更大呢?其实,从不同的角度出发会得出不同的结论。面对这些问题,达恩顿的研究方法和研究思路或许可以给我们以启发。

沙青青:没错,类似的文化史研究,这两年在国内也算是热门。有人专门做旧报纸广告研究,分析当时上海主流报纸的广告,既能反映出消费市场情况,还能发现非常有意思的生活细节。比如说我们现在耳熟能详的一些国外厂牌,其实在20、30、40年代的上海已经是司空见惯的了,像美标卫具,还有一些洋酒品牌。洋酒是当时广告栏的主角,我曾看到一则广告,说正广和盐汽水加威士忌,特别棒。上海人一定都知道正广和,盐汽水加威士忌,这就是现在日本嗨棒的喝法。当时的报纸除了刊登日用品、饮品、食品广告之外,还有电影广告。如果我们去对照美国好莱坞的电影广告,会发现新片在上海的上映时间跟它在美国的上映时间几乎同步。这些都能说明上海的市民消费、市民文化是处于什么样的状态,上海的文化消费市场跟世界的接轨程度。

郑诗亮:有一本《异国事物的转译:近代上海的跑马、跑狗和回力球赛》,我觉得非常有意思。作者的研究反映出当时上海社会生活中,中西文化是怎么样交锋、互动的。还有一本《文化人的经济生活》。它其实就是算账,算算当时的文化人稿费能拿多少、是怎么花的。我觉得也许历史真正的意义就体现在这种细碎的地方。这倒不是排斥理论,我也很喜欢读理论著作。但是,如果有人对理论的强调,目的是用来取消、否定和打压我们对日常生活细节的关注,这就需要我们加以警惕了。真正好的研究是绝对不会排斥和否定细节的,相反,它会把这些细节融入理论框架之中,这是高明的学者会带给我们的东西,正如达恩顿的这本《法国大革命前夕的图书世界》。谢谢大家。

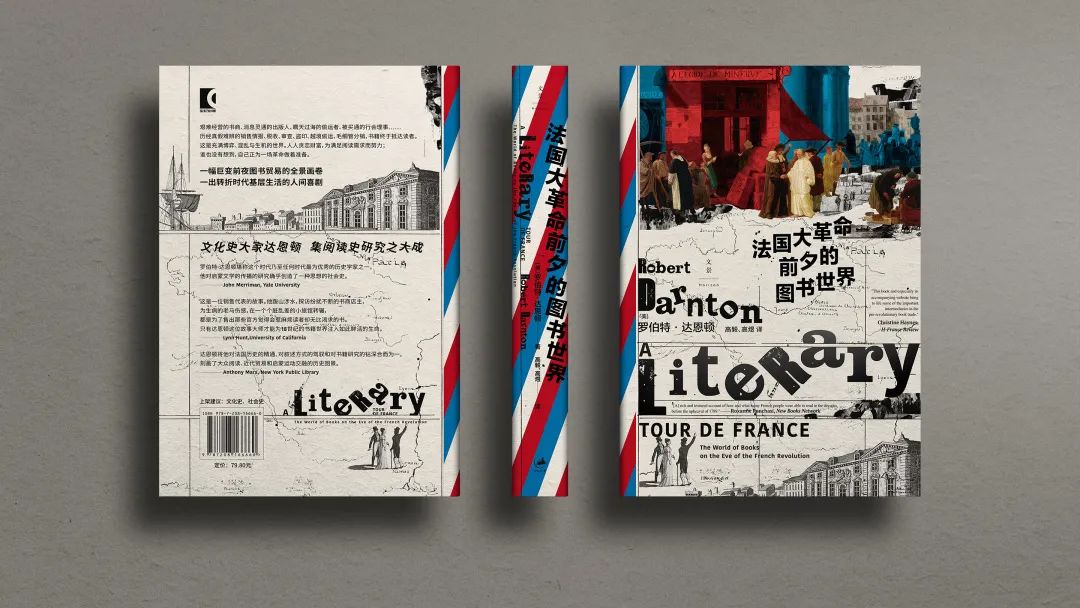

《法国大革命前夕的图书世界》

[美]罗伯特·达恩顿 著

高毅、高煜 译

新文化史领军者,50年研究结晶

启蒙运动、大众阅读、近代贸易交融

重建18世纪图书贸易

复原法国大革命前的微观历史

呈现底层生活的人间喜剧

|