|

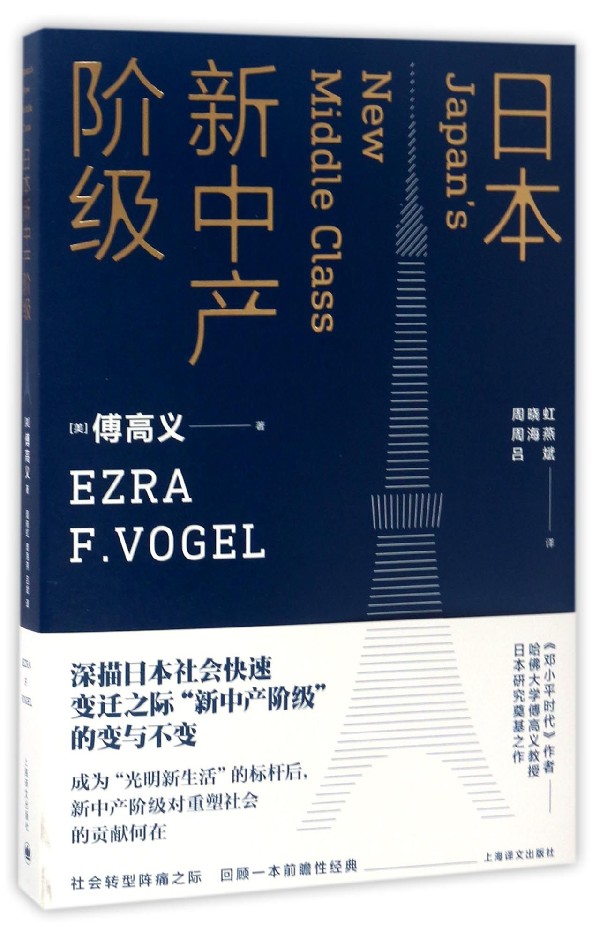

中产阶级如何支撑与推动社会的转型与发展?近日,上海译文出版社出版了美国知名学者傅高义的日本研究奠基之作《日本新中产阶级》。据了解,该书是傅高义的成名之作,主体研究耗时2年,傅高义夫妇一直坚持跟踪随访,研究成果实则跨越30年。此次中文简体版基于该书英文版50周年纪念版翻译出版。有评论称,书中的研究着眼于控制日本公司各层级快速增长的“新中产阶级”和他们的家庭,充满细致入微的观察、评论和阐释。

文化人类学的典范

作为长期以日本乃至东亚社会为观察与研究对象、被认为是美国唯一一位对中日两国事务都精通的学者,傅高义在学术生涯之初被斥为“乡下人”,他意识到一个社会学家如果从未在另一种文化中生活过,何谈理解本国社会?1958年至1960年,他和妻子从美国来到东京,随后又搬到市郊的M町,花了两年时间,深入当地家庭,展开田野研究,深描日本社会快速变迁之际的“新中产阶级”和他们的家庭。基于这项研究,傅高义于1963年出版《日本新中产阶级》一书。

据介绍,傅高义从工作、学校、家庭和社区出发,将新中产阶级描述成一种经济与文化的标杆,对工薪族生活方式的描述丰富而微妙。他描绘了这样一个族群:“二战”后日本经济迅速发展,大批职员进入大型企业与政府机构并得到终身职位,他们取代了老中产阶级,带动了家庭、经济与文化的变革。新中产阶级不仅是社会巨变中持续不辍的稳定力量,更建构了延续迄今的日本社会运作基本模式。

本书责编之一、上海译文出版社编辑陈飞雪介绍,《日本新中产阶级》一书经典不枯燥,展现了一幅穿插八卦轶事的新中产生活全息图:夫妻、婆媳、亲戚关系,职场上的苦熬与交际,年轻人恋爱和相亲的苦恼,从幼儿园入学起就面临激烈竞争的学子,全时照料家庭与孩子的母亲,养家但“缺席”养育的父亲,殷盼孩子穿过考试的“针眼”、出人头地的父母心……种种描述生动而微妙。该书在当时具有高度前瞻性,而此后的不断修订则保证了其现实性,堪称文化人类学的典范。近几十年来关于日本的文化人类学研究几乎都建立在该书基础上,直至今日仍是诸多学者理解日本社会的试金石。

陈飞雪表示,经济发展必然伴随着社会变革,过去的日本如此,当今的中国亦然。同日本新中产阶级一样,中国的中产阶级正在成为社会尤其是城市发展的中坚力量。傅高义的《日本新中产阶级》一书读来有种“时空错置”感,它像一面镜子,借由日本观照了我国在关键发展时期的变迁,涵括家庭、经济、社会生活、教育与文化等方方面面。

中日中产阶级的异同

值得一提的是,此次是《日本新中产阶级》首次在中国大陆出版,傅高义特地为中文版撰写序言,讲述他眼里中日中产阶级的异同;南京大学社会学院院长周晓虹作导读,回顾傅高义的学术生涯。据了解,《日本新中产阶级》译本基于英文版50周年纪念版,包含了苏珊娜·霍尔·沃格尔所撰第15章和威廉·赖·克里所撰前言,他们对日本社会的新近观察对全书作了及时而到位的扩充。

傅高义在中文版序言中称,近来许多中国家庭已经步入中产阶级的生活方式,他们中的一些人尤为关注日本中产阶级的现代生活方式,在文化的诸多面向上受到来自西方的影响。傅高义指出,和大多数中国中产阶级家庭大相径庭的是,日本的妇女都是全职家庭主妇,她们几乎花费了所有时间照看家庭和孩子。傅高义还认为,和中国的中产阶级家庭非常相似的是,日本的父母也都全力以赴支持孩子们备考,以便他们能够在学业考试中出类拔萃。日本人流行“教育妈妈”一词,因为她们花了大量的时间,竭尽全力帮助孩子成就学业。

然而,傅高义在书中也提出一个观点,不断变化的社会状况导致了变迁中社会紧张的产生。女性关于夫妻相互陪伴的婚姻生活以及平等就业机会的期待提高了,职场和男性的态度却变化迟缓,跟不上女性的期望,从而导致婚姻关系紧张,使女性对一直面临的就业障碍抱怨不已。父亲常不在家或不愿管教孩子,母亲只是养育者而非管教人,由此出现了相对的家庭权威真空。

此外,该书展示的另一观点是,和工业化时期的欧美甚至近代以来的中国相比,日本在向现代社会转型期间,传统与现代的矛盾始终贯穿。本该剧烈动荡的社会转型之所以会呈现出一幅较为有序的社会图景,在相当大程度上受惠于新中产阶级或工薪族的崛起:正是工薪族为社会上的非工薪族树立了一种生活方式的范本,由此介导了西方化和工业化的直接冲击。

|