|

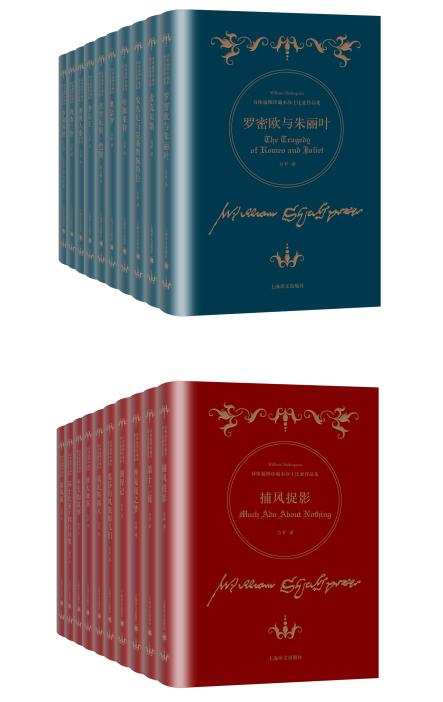

为纪念莎士比亚逝世400周年,上海译文出版社推出了“诗体插图珍藏本莎士比亚作品集”。该套文集以上海译文出版社2014年出版的十卷本《莎士比亚全集》为基础,精选二十种莎翁作品出版单行本。不同于市面上其他的莎士比亚作品,是一部还原为诗体的莎士比亚文集,配以约翰·吉尔伯特爵士(Sir John Gilbert)的全套经典插图。

从散文到诗

经过几代翻译工作者近百年的艰辛劳作和不懈努力,在诗体版莎士比亚作品出版之前,华语世界已经有了四套莎士比亚作品的译本:

第一套是人民文学出版社1978年出版的、以朱生豪译本为主体(经过吴兴华、方平等校订),由章益、黄雨石等补齐的十一卷本;

第二套是1967年梁实秋翻译在台湾出版的四十册本;

第三套是1957年台湾世界书局出版的以朱生豪原译为主体,由已故学者虞尔昌补齐的五卷本;

第四套是译林出版社1998年出版的以朱生豪翻译(裘克安、何其莘、沈林、辜正坤等校订),索天章、孙法理、刘炳善、辜正坤补译的八卷本。

这些翻译大家为莎士比亚文学作品的普及传播做出了不朽之功,使得莎士比亚成为中国家喻户晓的英国作家,但是实际上莎士比亚的剧本是诗剧,而且莎士比亚作品的艺术生命力就在于那有魔力的诗的语言。莎士比亚的剧本是诗剧,原文里,75%的内容是不押韵的素诗创作,5%的内容以押韵诗歌形式创作,仅20%内容是以散文方式创作,诗体戏剧占了莎士比亚戏剧的绝大部分。朱生豪与梁实秋的版本中,戏剧基本都以白话散文的方式翻译,诗人卞之琳等人曾以诗的形式翻译过莎士比亚的剧本,方平版的十卷本《莎士比亚全集》则是华语世界头一个用诗体翻译的莎翁全集。

方平先生终生研究莎士比亚,生前是中国莎士比亚协会会长,国际莎士比亚协会执行理事。因此这个译本融入了最新的莎学研究成果。现当代莎学研究所取得的另一个突出进展,显示在版本的缜密校勘上。当代版本和当初朱生豪所使用的编订于上世纪的“牛津版”(1892),面目已不尽相同了。例如哈姆莱特的第一段独白的第一句话(第一幕第二景),较好的现当代版本都作:O that this too too sullied flesh……(唉!但愿这一副——这一副臭皮囊……)

朱译本和其他诸家译本(除林同济先生译本外)都根据过去的文本:“too too solid flesh”,译作“太坚实(太结实)的肉体。”

从“案头剧”转向“台上之本”

欧美现当代莎学研究所取得的突破性进展,有一部分来自从一个新的角度去研究莎士比亚的戏剧,即强调莎剧和舞台演出之间的密切联系。戏剧大师莎士比亚的形象取代了十九世纪浪漫主义评论家们心目中的诗人兼哲人的莎士比亚的形象。所以方平先生还在翻译过程中,试图把莎剧文本从传统的“案头剧”转向“台上之本”。比如在原来的莎剧中附加于文本的一些说明词、舞台指示等相当一部分不是出自莎士比亚之笔,而是当时的抄录员、剧场的提示者,以及十八世纪的编著者。英国著名的莎学家杜佛·威尔逊在编纂“新莎士比亚版”(1921-1966)时,很多场景说明和舞台提示,都不搬用现成的套语,而另出之散文化的语言。

方平版的十卷本《莎士比亚全集》译文也做了这方面的改进。比如在《驯悍记》中,方平先生参照了泽菲瑞理导演的《驯悍记》(1967)中的处理,用这样一行舞台指示交代了当时的情景:“把新娘摔在肩头,扛着她就走;仆从格路米随下。”方才新郎彼特鲁乔盛气凌人地当众宣布:新娘是“属于我的东西”——是他的家私,他的动产、房产、家里的陈设……现在他果然把新娘当作他的一麻袋货物似的扛在肩头,只顾大踏步往外走;“抢亲”该是最富于喜剧性和讽刺意味的处理方式。朱译本按照“牛津版”,只简单地交代:(彼特鲁乔、凯瑟丽娜、葛鲁米奥同下)。给人的印象仿佛新娘并没有一番挣扎、没有无助的呼号,自动跟随在丈夫的后面,乖乖地跨出了她娘家的大门。

这套译文还考虑到剧本所描写的历史背景和民族文化色彩。如在《安东尼与克莉奥佩特拉》第一幕第三景中,克莉奥佩特拉说:“I would I had thy inches”,朱生豪翻译成:“我希望我也长得像你一样高”,而方平则考虑到古代埃及人奢侈纵欲,翻译为“但愿我也像你,多长出来那么几寸。”

台湾著名诗人、翻译家余光中也指出莎士比亚首先是一个专业戏剧家,其作品是为了演出而创作的,并不是为了案头阅读。方平等人的译本,有望恢复莎士比亚剧作本来面目,从“案头书”变成“演出本”。

跨越半个世纪的翻译之旅

方平先生早在上世纪五十年代末就翻译了莎剧《亨利第五》,但是50年代末到70年代,声势浩大的政治运动一浪高过一浪,席卷了整个中华大地,容不下知识分子一方书桌。虽然方平先生私下断断续续翻译了三部莎剧,但是他说那时候恐惧的心情“就像封建专制统治下的小媳妇,冒着伤风败俗的罪名,内心发抖,在黑夜里偷偷地去和自己过去的恋人私会。”

|