|

1 1

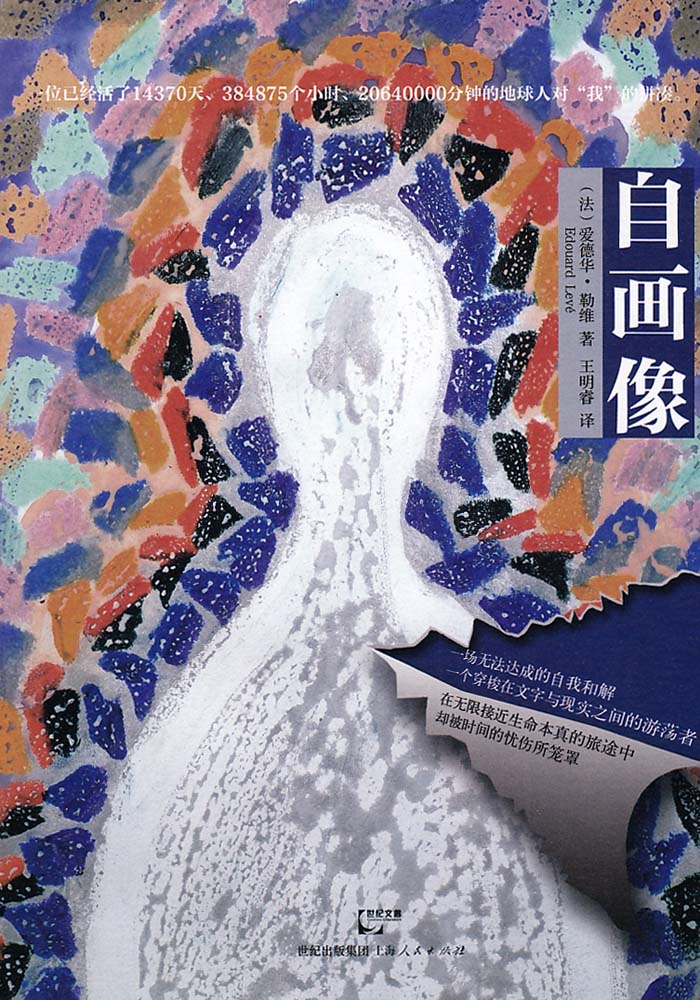

请做好准备:《自画像》将很可能有别于你过往的任何阅读体验。它不是一本自传,不是传统意义上由文字构成的人物肖像,所以它不属于由《道连·葛雷的画像》(奥斯卡·王尔德)、《一个青年艺术家的画像》(詹姆斯·乔伊斯)和《一位女士的画像》(亨利·詹姆斯)等文学经典组成的参照系,而在某种意义上有点接近保罗·奥斯特书写父亲的《一个隐形人的画像》,却又在本质上几乎成为它的反面——如果说奥斯特的书写是让隐形的现形,那么勒维仿佛是在书写一种不可能。《自画像》也迥异于那些表面上与之略显相似的先锋文学文本:它不像纪约姆·阿波利奈尔的图画诗那样自足并追求形式,也不像大卫·马克森(David Markson)那样以后现代的方式来构建叙事,也没有对他影响颇深的潜在文学工厂作品中的那种游戏感,而是一次独特、异质而大胆的尝试。

2

且让我们以一种比较客观的方式来描述《自画像》——

1. 这本一百多页的小书只有一个段落;

2. 这个段落有近两千句短句组成,最长的句子也不足半页;

3. 这些短句几乎都是陈述句;

4. 这些陈述句的主语大部分都是“我”;

5. 所有句子的内容都关于“我”:讲述了“我”的喜好、感觉、观点、经历、观察等;话题则涉及童年回忆、政治、性爱、文学、艺术、心理感受、哲学思辨等;

6. 这些句子虽然在书页上呈现出一种顺序,实际上却没有真正的顺序,读者可以从任何一页开始读,以任何顺序读。或者说:时间和叙事是不存在的;

7. 这些陈述句往往简单、直接、戛然而止。相邻的两句句子之间常常并无关联,或仅有晦涩而隐秘的关联。

3

“点彩派”(Pointillism)——评论家们经常会用这个词来形容爱德华·勒维的写作风格。当谈论《自画像》时,这个形容显得更加准确:点彩派画家反对在画板上调色,而只用原色的彩色粗点堆砌来作画,利用人们视网膜的感知特性来创造整体印象;爱德华·勒维的《自画像》里的每一句句子不啻就是那一个个原色粗点,它们并没有先后顺序,或者说,它们是非线性的,因此这些句子无法构成叙事,而只能在读者读完全书后留下一个总体印象。或许正因如此,《自画像》没有分段,它仿佛要予人一种印象:这些句子是同时出现的。

然而,画像真的出现了吗?当爱德华·勒维将关于自身的一切和盘托出、仿佛无止境地谈论自身时,我们是否看见了一幅关于作者的、更真实的图景?

4

“我五音不准,所以我不唱歌。”“因为我有趣,所以大家就认为我是幸福的。”“听一位老人讲述自己的一生时,我在想:‘这人是他自己的一座博物馆。’”“不想改变东西不意味着我是保守的,我喜欢让东西自己去改变,无需亲力亲为。”《自画像》里的每一句陈述句的确都令读者对作者有了更多了解。

“我不写回忆录。我不写长篇。我不写短篇。我不写剧本。我不写诗歌。我不写推理小说。我不写科幻小说。我写碎片。”“我努力成为自己的专家。”“确切描写我的生活比过我的生活要花去更多时间。”“说起自己的话题时,我会滔滔不绝。因为喜欢听别人讲述他们自己,我谈论自己时就没有任何顾虑。”《自画像》中也有不少像这样充满元叙述意味的句子,作者在描述正在进行的写作时,也在探究人是否真的可以了解自己,并通过描述自己为他人所了解。

但最终,在全书近末尾处,爱德华·勒维写道,“我写的一切都是真的,但那又怎样?”值得注意的是:这是全书中唯一一句反问句,它带有那些客观却刻板的陈述句所没有的感情浓度。爱德华·勒维似乎在问:当时间不存在,当叙事缺席的时候,这些真实的叠加最终达成了什么?他表达了一种对于自画像是否可能的怀疑。

5

《自画像》(Autoportrait)是法国作家爱德华·勒维已出版的四部作品之一,其他三部分别是《著作》(Oeuvres)、《日志》(Journal)和《自杀》(Suicide)——书名皆仅由一个单词构成。《著作》虚构了533本不存在的书,并加以描述,其中一些(如摄影图册《美国》和《色情》)后来被实现;《报纸》是对新闻陈规的戏仿和反讽;《自杀》则以第二人称描述了一幅多年前吞枪自杀的作者好友的肖像。而最惊人的是:就在爱德华·勒维把《自杀》手稿交给出版社十天之后,他自杀身亡。

“你读字典,就像其他人读小说。你说,每个词条都是一个人物,会出现在另一个词条的解释里。” 《自杀》里的这段话仿佛在鼓励读者以《自杀》中的“你”来解释《自画像》里的“我”甚至作者自己——或者,在更宽泛、更本质的意义上,谈论人与人之间的关系、乃至存在的意义。

|