|

爱德华·勒维(1965-2007),法国作家、艺术家、摄影师。这是一位很特殊的作家,他毕业于法国精英ESSEC高等经济商学院,却自学成才走上了艺术之路。自1991年开始钟情于抽象画,1995年,印度的两个月之旅回国后,决定放弃绘画,焚毁了自己的几乎所有画作,开始涉足摄影。先后出版了三本摄影集《恐慌》(2002)、《复原》(2003)、《假象》(2006),并为很多杂志提供摄影作品。同时开始文学创作,先后出版了7部作品,包括《自画像》、《日记》、《著作》、《虚构》、《自杀》等。其独特的写作风格,独树一帜,语言朴实,情感真实,淡淡的悲怆凄凉跃然纸上;特殊的句子结构,犹如“碎片的组合”,被称为“文学立体派”。 爱德华·勒维(1965-2007),法国作家、艺术家、摄影师。这是一位很特殊的作家,他毕业于法国精英ESSEC高等经济商学院,却自学成才走上了艺术之路。自1991年开始钟情于抽象画,1995年,印度的两个月之旅回国后,决定放弃绘画,焚毁了自己的几乎所有画作,开始涉足摄影。先后出版了三本摄影集《恐慌》(2002)、《复原》(2003)、《假象》(2006),并为很多杂志提供摄影作品。同时开始文学创作,先后出版了7部作品,包括《自画像》、《日记》、《著作》、《虚构》、《自杀》等。其独特的写作风格,独树一帜,语言朴实,情感真实,淡淡的悲怆凄凉跃然纸上;特殊的句子结构,犹如“碎片的组合”,被称为“文学立体派”。

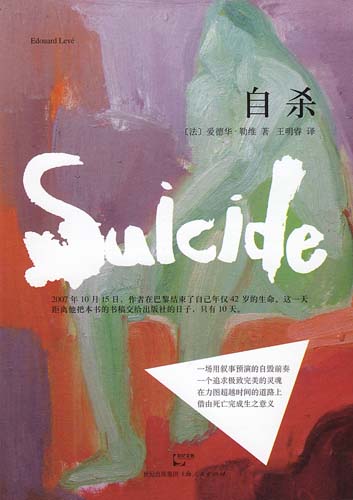

《自杀》这一小说是作者自杀前的遗作。小说使用第二人称“你”叙事,讲述了二十年前,童年时期的朋友自杀的事件,并以此用碎片化的生活细节和大量的心理描写,展开对朋友的回忆。小说的主人公“你”是一名沉默自闭的男子,因为与周遭世界格格不入,逐渐沉迷于策划自己的死亡,最后在某天准备与妻子出门打网球的时候,掉头回到家中地窖,用手枪结束了自己的生命。爱德华o勒维在将小说文稿交给出版社10天后,选择自杀身亡。如果不读《自杀》这一文本,或者小说没有被出版,他的自杀也许会被看做一种带有讽刺意味的行为艺术。但如果读了小说,真正进入他的内心世界,无论是他叙述的朋友“你”的自杀,还是自己的自杀,与其说是与这个世界决绝,不如说是为了与这个世界握手言和,只是这个方式,在常人看来,过于极端和惨烈。

小说的叙事是碎片化的,跳跃性地追述了主人公“你”的种种生活的片断,也分析了“你”的大量心理活动,“你”作为一个抑郁症患者,封闭于自我的时空里,这个时空自成体系,与外在的客观的时空世界并行。“你”是孤独的,“你”不认同这个外在的世界,同样,也不会外在的世界所接纳。这个外在的世界的所有人情世故,所有规则,“你”全都了解,只是不会去认同。“你”尝试用各种方式来活得像一个“正常人”,“你”选择参加各种群体活动,去骑马,去打网球、壁球、乒乓球,去游游泳,去航海,去国外旅行,跟朋友去咖啡馆,去逛各种展览,去去朋友家赴宴,又或参加摇滚乐队,在酒吧度过夜晚……做着与常人一样的任何事情,但是“你”的灵魂始终是孤独的,“你常常会正用着力,却又因为自己正在做的事情很荒唐而泄了气”,参与的同时消解这种行为的意义。所以找不到“生”的出口,只有选择自杀。

“你的自杀,是一种惊世骇俗的美。”“在艺术里,有所保留就是追求完美。你消失了,永存于一种异样的美。”作者一再强调了“自杀”之美,在他眼中,自杀不是生命的死亡,而是死亡的生命,生命永恒!“想起你,我并不痛苦。你没有离开我。比起在大家的生活里,你在我的记忆中更为真实。如果你还活着,我也许就不认得你了。你死了,却和生者一样鲜活。”“你”自杀了,但生命没有结束,因为还有一个人能以文学的方式来,从而使得“你”更加鲜活地,也更加真实地活在人们的记忆中,最起码还会活在“我”的记忆里。如此,作者为朋友“你”的自杀做了完美注脚。

那么谁又能为作者的自杀做注脚呢?作者通过朋友的自杀,与其说坦诚朋友的内在世界,不如说他在真诚坦露自己的内心世界,只不过,他选择了文学。他以文学的方式,找到了释放孤独的出口,同时又用自杀来为文学做了注脚。如果这个世界没有人认同他,起码他完成了自我认同,隐含于背后的是对生命的敬意。在此意义上,可以说自杀不是消极的。

|