|

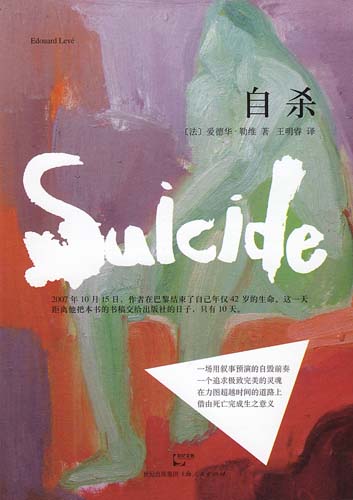

《自杀》。一本刚过百页的小书,却有着骇人的名字。这两个字,太过刺眼。 《自杀》。一本刚过百页的小书,却有着骇人的名字。这两个字,太过刺眼。

准备试译时,满脑的血腥场面,有些恐惧。可翻开第一页就发现,我错了。没有暴力,没有狰狞,没有绝望,也没有怨恨。很安静,也很随性,像是好友叙旧,无关所谓的章法逻辑。

不少评论认为,书中的“你”就是作者的一位好友,二十多年前自杀身亡,他写这本小书是为了怀念故人的。这种理解不为错,但似乎欠缺了一点。2007年10月初,勒维把《自杀》的稿件交给了出版社。十天之后,他自杀了。在世人眼里,小说成了他实施自杀的一个重要步骤。以这种方式谢幕的作家自然不是普通人。勒维毕业于法国高等经济商业学院(ESSEC),一所顶尖的商业学校。获得如此殊荣的他却“不务正业”,自学成才当起了画家。四年后,他几乎焚毁了自己的所有画作,并开始摄影,同时进行文学创作。巧合的是,“你”的遗物里就有画作,“你”对光与影有着特殊的感情,而且“你”也爱读文学作品。我无法考证这位好友的生平,但不得不怀疑,“你”的身上有着勒维的影子。更何况,书中有关“你”的情节与心理描写之细微生动,令人觉得其中必有作者自己的阐释。他与好友对话,也是在和自己谈心。可“你”的含义似乎不止于此。小说中有一处写道:“你却按照自己的阅读节奏控制虚构生活的进展:你可以让它停止、加速或减速。回到过去,或跳向未来。你是读者,拥有神一样的能力:时间臣服在你的脚下”。读到此处,顿生冲动:既然他无章法,也许我可以试着重新排列段落,找到那个最初的时间顺序。后来,当我回过头开始翻译时,在这一段的前几页发现了这样几句话:“你经常跟我说起《加尔尼里的毁灭》。它的作者--普洛斯彼罗o米蒂,从来不读自己已经出版的书,只读校样。可有一次,他看了一本,发现章节顺序和他写的有所出入。他很喜欢这本书,就没有要求再版时修订一下。看完书后,你知道了这个小故事。你不厌其烦地重新阅读,想找出原来的顺序”。这不就是在说我吗?他能预见到我的思维活动?如果我是“你”,“你”又自杀了,那么是不是我也会去自杀?不禁倒吸凉气,手一松,钢笔坠地。“你是读者,拥有神一样的能力:时间臣服在你的脚下”。我在看它,我是读者,我就是这个“你”。可我活得好好的,怎么会去自杀?那么多读者,怎么可能都随他而去?自杀的背后又到底是什么?

这是一本奇特的小书,向来以强大形象示人的时间,在这里却卑微得找不到自己的存在。几乎可以打乱所有段落的顺序,却不会影响对作者的理解。这是勒维和我们玩的一个游戏,一个时间不在场的小实验。在这里,时间不是那根标有刻度的轴,而是可以任意扭转的魔方。它甚至也不是线性的,而是立体的,有维度的。它不是完整的,只是散落一地的碎片。

“时间”这两个字,一直纠缠着勒维。“你喜爱绘画,因为时间在那里暂停”;“你用光学全景重新构建生活。你压缩了时间,拉近了远处的事情,每个片刻就都能接触到其他瞬间。”;“你是读者,拥有神一样的能力:时间臣服在你的脚下”。绘画,摄影,文学。勒维之所以在这三个领域工作,原来都是因为时间。为什么是时间?他不断地换行业,是在找寻什么吗?

是的,他一直在找,那个叫做“完美”的姑娘。什么是完美?就是“不会再受到一次又一次的变动:增加一个小小的改变就会损坏它,而不是改进”。谁又能判定什么是完美?是时间。能在时间的流逝中保存下来的,就是完美的。大浪淘沙,留下的,是金子。绘画可以定格时间,却只是一个点,过于单薄。摄影可以定格时间,也可以压缩时间,却依然摆脱不了所谓的“时间顺序”。它们都是时间的臣子,又怎能逃出时间的樊笼而存在?换言之,它们终究会在时间中变了自己的模样。所以,它们不是寻找完美的最佳途径。而文学,却可以打破时间的桎梏。正如“ABC并不比BCA更符合年代学”,文字的位置也不受时间的掌控。可以“乱”写,也可以“乱”读。没有“顺序”,只有“乱序”。而这个乱序,恰恰就是作品本身的顺序,不在时间轴上的顺序。但这似乎仍然满足不了勒维,否则他不会在只完成七本小书后就结束自己四十二岁的生命。也许可以借用布朗肖的理论来尝试理解勒维:属于作者的,只有书本,没有作品。作品是什么?是完美,是终结。勒维一直在苦苦地寻找它,却发现自己根本得不到它,除非走上自杀这条路。“你想走捷径,于是手上的工作还没完成,就结束了自己”。这条捷径的尽头,就是完美。

如果勒维的本意中,“你”确实也指向读者,那他当然不是鼓动所有人都和他一样结束自己。因为自杀并不是他的目的,只是他所认为的寻求完美的途径。无论他是否有意,“你”这个称呼的确会让读者有种对话的感觉,也就拉近了距离。拉近了我和他的距离,作为读者,也作为译者。有关时间的作品似乎都能吸引我,像是有种魔力,比如普鲁斯特,比如基尼亚尔,勒维也不例外。有关时间,有关艺术,有关人生,短小精悍,文笔清新,哲思泛涌。因为喜欢,所以翻译。

|