|

据说,一生中,人只要有过一次主动抽烟或酗酒的经历,其内心就曾隐隐升起自杀的念头,所以,自杀倾向可不像自杀行为那么罕见。不过,自杀专属于自杀者一个人──为什么自杀?答案几乎随着自杀者的死亡而死亡。 据说,一生中,人只要有过一次主动抽烟或酗酒的经历,其内心就曾隐隐升起自杀的念头,所以,自杀倾向可不像自杀行为那么罕见。不过,自杀专属于自杀者一个人──为什么自杀?答案几乎随着自杀者的死亡而死亡。

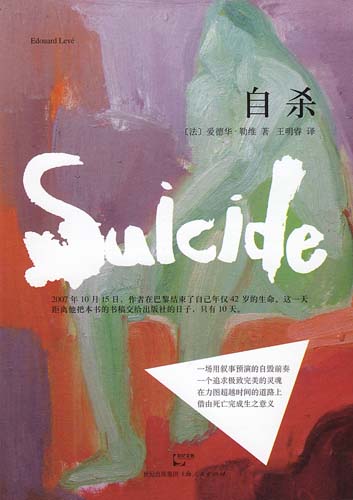

然而,自杀,是真正严肃的哲学问题,法国作家加缪如是说。或许因此,世纪文睿出品的小说《自杀》,油画般鲜艳斑驳的封面上,依稀可辨一个孤独的沉思者:对人而言,没有比是否值得活下去更基本的思考了。加缪拒绝像法国社会学家涂尔干那样将自杀当作一种社会现象来研究,涂尔干认为自杀是时代的一种精神病症,这看法也没错,但自杀绝非他那个时代专有。他俩的同胞爱德华·勒维(1965-2007)没有站在任何一边:自杀也可以是一种艺术,一种旨在完美的艺术,一种“冒着空无一切的危险去寻找幸福”的艺术。

很难想象,勒维是毕业于法国高等经济商业学院(ESSEC),一所顶尖商业学校,因为他之后干的事与这一所学要求的理性似乎毫不相干。毕业后,勒维自学成才地当起抽象画家。历经四年,不知为什么,他焚毁了自己几乎所有的画作,开始从事摄影和文学创作,三部摄影集和七部文学作品先后问世,《自杀》为其最后的作品。2007年10月15日,就在勒维将《自杀》的书稿交给出版社10天后,他在巴黎自杀,终年42岁。看来,自杀与小说融为一体,小说即自杀告白。

这让人无从确定《自杀》中自杀者的原型究竟是勒维二十多年前自杀的好友,还是如译者猜测,即勒维本人(另外,除非亲历者不能准确道出小说中服用抗抑郁药物后的生理反应)。《自杀》的叙事像是作为朋友的“我”对自杀者“你”的告白,或许,“你”“我”原本就是一人──西方哲人说:你是你自己最好的朋友──活着的自己向死后的自己致意。“我”追忆着“你”,却不是在时间中,因为死亡终结了死者的时间。“记忆,就像照片,冻结了回忆。”“你”的生命,如撕碎的照片,散落一地,从哪一片开始拼接,已不重要。

人们常常以为自杀的人活得很惨,“你”恰恰不是,事实上,“你”生活得还不错──因为“你”本来就所欲不多,不必生活得满满当当。“你”仪表优雅,喜爱文学,擅长打击乐,在经济学领域深造,虽然父母离异,但他们都和“你”保持着亲密的联系,“你”还有一个崇拜“你”的妻子,她赚钱养家……小说之后的三行诗是“你”(抑或也是作者?)灵魂的缩写,日常生活里每个人都有这样的烦恼,在“你”写来,有淡淡的悲怆,却不见生之虚无、死之晦暗的沉重。所以,没人想到“你”竟然会自杀。

然而,“你”总是世界的旁观者:弟弟妹妹从未能走进“你”的房间;“你”很少出门,很少说话,总是倾听;“你”收集路人说过的话、特别的名字、误给自己的电话留言;公共场合,“你”旁若无人地观察着他者,好像一尊会呼吸的雕像;在世界中,人需要伪装,“你”却真诚地告诉朋友,实际上,几个月前自己遇到他时心情很不好;坐在咖啡馆或啤酒馆里,用不超过三个的词儿描述窗外的路人,犀利,准确,逗得在座者笑个东倒西歪,然而,被描述者是路人抑或是在座的,对“你”来说,纯属偶然……“你”,并无恶意,只是在世界之外。

然而,“你”承认时间:只读经过时间验证的书;喜欢绘画,因为时间在其中停留;用光影重构时间的每一瞬间……

“你”试图以完美穿透时间的桎梏,于是,对“你”而言,开始不难,继续亦可,完成?遥遥无期,完美的半成品留存下来,因为“你”终于厌倦了完善完美。为了一点人造的幸福──因为“你”没有幸福感,“你”反而将自己置于药物依赖的不幸中。

同时,“你”不忌惮以堕落来挣脱时间,像流浪汉那样,只生活在当下,不想未来,在“你”看来,流浪汉不是没落的受难者,而是自己生活的创造者。

“你”真正担心的是,“你”自己会甘愿沉沦,像流浪汉那样慢性自杀。这有悖于“你”对完美的诉求,毕竟“你”还是敏感于别人如何看待自己的──“你”对精神分析有很多思考,花了大量时间来分析自己。“你”会担心,在别人看来,自己的所作所为将引起什么样的误会。

那些为“你”悲伤的人,并不懂得死亡对于“你”的意义。

“只有生者才会显得杂乱无章。死亡为构成生命的一系列事件做了结尾。”“你”以自杀抗拒了时间的啃噬。“你”死在了25岁,“你”的生命就此充满无限可能──“我”们只能想象你可能会有的样子。别人,因为老去,而只能如此这般。

“你”甚至以自杀打碎了时间。突如其来的死亡颠倒了人生的次序,人们将从“你”的死开始重新解释“你”的每一个行为,“你”的一生都将被附属于自杀的那一瞬间,生命的最后一秒,“你”让自己的人生从此截然不同。而“你”将永远正确,因为“你”永远不再说话。

“你”会在认识“你”的人中一直活着,直到他们也离开人世。而且,只要他们把“你”的故事流传下去,“你”将继续活着。

因为“你”的自杀不是悲剧,活着的人本不必如此悲伤。只是,他们将更珍惜生命。毕竟,生者能看见逝者不再能看见的,能听见逝者不再能听见?,能感受到逝者不再能感受到的。“你留下的悲伤回

|