|

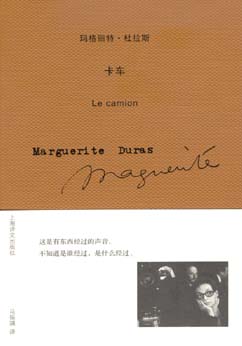

昨日是法国作家玛格丽特·杜拉斯100周年诞辰。昨日下午,“杜拉斯百年诞辰纪念活动启动仪式暨文学交流沙龙”在京举行。本次沙龙由法国驻华大使馆、法国文化中心、作家出版社与北京儒意欣欣文化发展有限公司联合举办,是今年中法建交50周年的系列活动之一。 昨日是法国作家玛格丽特·杜拉斯100周年诞辰。昨日下午,“杜拉斯百年诞辰纪念活动启动仪式暨文学交流沙龙”在京举行。本次沙龙由法国驻华大使馆、法国文化中心、作家出版社与北京儒意欣欣文化发展有限公司联合举办,是今年中法建交50周年的系列活动之一。

杜拉斯是20世纪法国著名的小说家、剧作家和电影艺术家,对中国当代文学尤其是女性文学影响巨大。法国驻华大使馆文化专员易杰(Nicolas Idier)昨日发言称,杜拉斯佐证了中法文化交流的经历。在翻译家与出版社的贡献下,杜拉斯被一代代的中国读者接受并重读,“我们现在纪念杜拉斯这样的作家,证明了中法两国深厚的文化交流。”

两个玛格丽特之一

“20世纪的法国文学有两种倾向,可以以两个玛格丽特为代表,一是玛格丽特·尤斯纳尔,一是玛格丽特·杜拉斯:一个古典经典,一个前卫时尚;一个博学理性,一个敏感感性;一个宏观宇宙,一个内心身体;一个遁世,一个介入;一个具有文学的总结性,另一个则强调文本的创造性。”昨日沙龙上,法语翻译家余中先说。

玛格丽特·杜拉斯生于1914年4月4日,亲身经历了风起云涌的20世纪。对于20世纪的法国社会尤其是二战后的法国社会,杜拉斯介入颇深:总统密特朗是她非常亲密的朋友,作为文化界人士,她始终面对现实政治发言,写过不少政论文章。但在文学创作中,她始终独立,有自己的文学立场。“杜拉斯写历史的时候,总是切一个小块进入。比如说她写二战,她绝对不会直接揭露二战德国跟法国的关系,她会以她丈夫为题材,讲一个从集中营出来的故事,集中于人的身体的痛苦;讲亚洲,就讲母亲的小故事,乃至像《情人》就是她自己私密的小故事。这是杜拉斯非常可贵的一点,她经历了那么多历史,她不去做所谓的宏大叙事,而是永远扎根于自己的身体写作,她面对自己最真实最深处的感性,并以此作为出发点。”北京大学教授、法语系主任董强表示。

因为对自身的文学风格、感觉系统的忠实,杜拉斯的小说未必是最好读的类型,相对而言,读者接触最多的《情人》反而是其中比较清晰易读的特例。“她的作品很多读者可能读不懂、读不出味道,大家就会想,是不是翻译翻得不好,或者杜拉斯水平就这样了,但事实上,这是她用她全部的作品建立了自己的体系,有自己的语库、叙事,她的人物、意识在这个体系中循环,只看一本两本可能无法接触到真正的杜拉斯。”杜拉斯译者胡小跃介绍。

相比许多依靠情节完整、结构严密来推动的小说,杜拉斯的作品更充满了情绪、感觉、腔调,乃至个人姿态。作家徐则臣认为,用词、句子、形象、故事来建构小说,类似于用砖块钢筋混凝土来造房子,有章可循,心里有数。但如同杜拉斯那样,依靠感觉情绪等很难把握的要素来建构小说,面临的难度非常大。“我作为一个青年写作者,很早就学会怎么把故事编得好看,怎么在故事里讲出道理,但像杜拉斯那样,能够把自己对人对事、对人生对生活的感性的东西,通过一种非常独特、非常个人化的表达,彻底尽力地挖掘出来,这一点连许多成名作家都是无法做到的。通俗地说,杜拉斯表达的东西其实就是两个字:艺术。”

独特的表达方式

如果把宏大叙事与个体叙事分别作为男性与女性写作的标准,那么杜拉斯往往会被视为女性写作的典范。作家徐则臣在现场表示:有的女作家是女作家,有的女作家是男作家,有的女作家既是男作家,又是女作家,而对于杜拉斯,他评价为“她的确是一个作为女作家的女作家”。

因为百年诞辰,杜拉斯不少简短的名言又开始流传,徐则臣以此举隅:“那些金光闪闪的话里没有几句是有严格逻辑、因果关系的。特别像一个小女孩在任性发脾气,说一点类似撒娇的话。但的确说得非常之好。男作家说话前会想我想表达什么,这个东西是否有意义,能否经得起推敲,但杜拉斯不,这就是她的表达方式,她言行合一。”

女性作家的观感又与男性作家不同,作家赵玫藏有杜拉斯的全部著作,在她看来,杜拉斯典型的短句,可能是她身兼新浪潮电影编剧与新小说派作家两种身份的缘故,“她小说中的短句类似于电影剧本,但她把这种描述变得具有文学性,充满意象。”

青年作家文珍则并不认同“小女孩”的比喻,在她看来,杜拉斯有许多简短而准确的表述,“她看上去任性的叙述,其实是衬托人物对爱的无望很好的注脚。比起‘小女孩’,杜拉斯笔下的人物,更像是一种为爱迷茫、为爱书写以及为爱回归的形象。”

“杜拉斯的小说里面充满了不客观或对政治的浅薄见解,但是她非常真诚地写作,没有要争取什么样的地位或者要追求怎样的逻辑思想性的自觉,她只是有这样表达的才华,然后书写了下来。” 文珍说。

|