|

保罗·乔尔达诺,意大利80后作家、粒子物理学博士,凭借处女作《质数的孤独》获得意大利最高文学奖斯特雷加奖。 保罗·乔尔达诺,意大利80后作家、粒子物理学博士,凭借处女作《质数的孤独》获得意大利最高文学奖斯特雷加奖。

因为首作《质数的孤独》全球畅销,保罗·乔尔达诺(Paolo Giordano)在创作第二部小说时背负了巨大的压力,他既怕一场“滑铁卢”,又担心即便还是大卖,作品本身却配不上读者的推崇。而且这位年轻、帅气的物理学博士,显然并不满足于永远做“畅销书作家”。

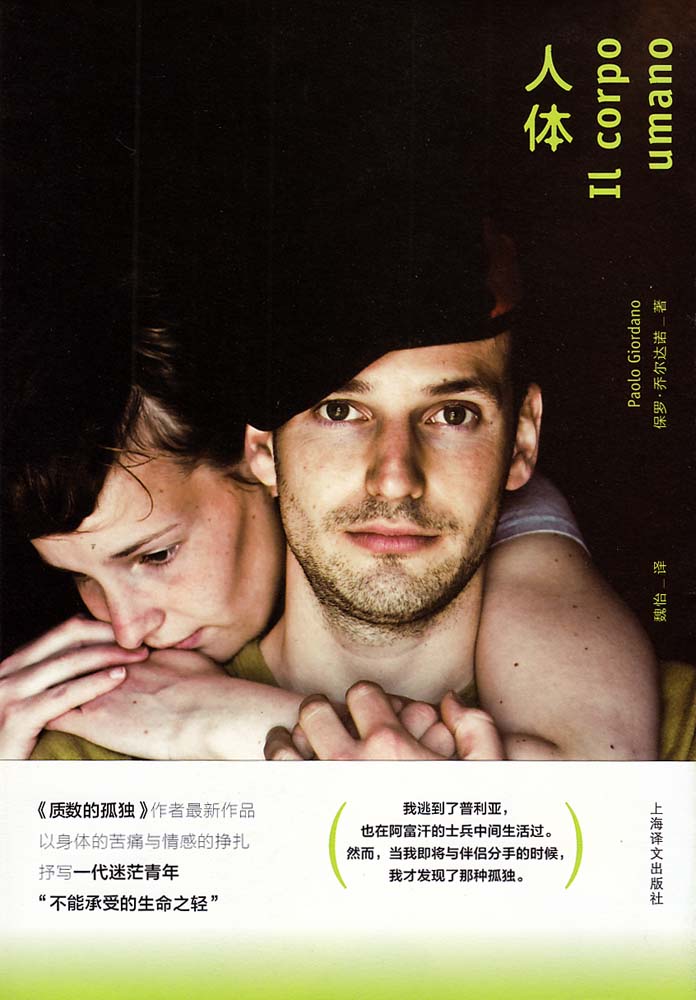

结果时隔5年,乔尔达诺带来了一部“战争小说”——《人体》。

写一本战争小说的念头,最初来源于电影《拆弹部队》,但只是念头而已,并不是计划。乔尔达诺一直以为自己要到四五十岁,心智和思想都成熟之后才会动笔。2010年12月,他与一群意大利军人去了阿富汗,原本只是打算写一篇报道,但当他在鲜为人知的前线作战基地ICE看到那些与他同龄甚至更年轻的士兵的生存状态后,不仅找到了第二本书的主题,而且攒够了写战争小说的素材。最终,完成这个主题花了他一年半时间。

其实乔尔达诺两次去到阿富汗,待的时间都很短,而且并没有亲历战斗,在这种情况下要写战争小说,至少是“关于战争的小说”,他的野心显而易见。问他是不是受到其他战争小说的影响,比如诺曼·梅勒的,他欣喜地说:“你看出来了吗?”除了诺曼·梅勒,乔尔达诺还喜欢库切、丹尼斯·约翰逊(Dennis Johnson)、乔纳森·利特尔(Jonathan Littell)和罗恩·莱瑟姆(Ron Leshem)等人,“简直数不过来”。

尽管战争对乔尔达诺有着致命的吸引力,但他擅长描写的显然不是战争本身,而是战争中的人。他写了雷内准尉带领一个排在战争中的经历,除了在玫瑰山谷里与敌军有过一次交火,都待在相对安全的军事基地里。大多数时候,军事基地里的气氛与和平时期的军营没什么区别,在真正经历枪林弹雨之前,小伙子们并不知道战争是什么,他们用欺负弱小者、搞恶作剧、给女友写邮件来打发时间。乔尔达诺塑造了众多人物——服役期满却宁愿继续留在阿富汗的埃吉托中尉,依赖母亲又想挣脱母亲的小处男耶特里,强势而喜欢捉弄人的切尔德纳,在网上谈着虚拟恋爱的托尔苏,唯一的一位女兵赞皮耶里,还有业余从事性工作、出发前得知客户怀了孕的雷内准尉——如果不是一口气读完,很难记得清谁是谁。这些人的家世背景、感情经历、从前的职业,随着战事的推进一点点浮现出来,形象也渐渐变得清晰。

关于乔尔达诺对小说布局的设定,可以有两种猜测。一方面,他试图绘制一幅各有特点又彼此相关联的人物群像,因为通读全篇后,可以明显感受到他觉得自己笔下的人物个个都很重要,并对每个人倾注了感情。然而考虑到埃吉托中尉的第一人称叙述和回忆贯穿全书,数次作为单独的章节出现(小说绝大部分是以第三人称全知视角展开),又让人觉得埃吉托才是故事的主角。不仅如此,独立于整体叙事之外的还有切尔德纳的独白和托尔苏与虚拟女友的对话,这使小说显得多少有点杂乱。并不是说零碎的结构和不同叙述方式之间的转换不可取,问题在于这似乎并没有很好地服务于乔尔达诺想要表达的主题,即战争如何使人发生深刻的转变。不可否认,他笔下的任何一个人都令人同情,随便截取其中一段,比如全排集体食物中毒的经历,或者切尔德纳在耶特里牺牲后接受心理治疗的过程,都是相当细腻、到位的描述。可惜的是,他很好地写出了士兵们改变前后的状态,对转变是如何发生的,却处理得比较简单,或者说缺乏把握的能力。也许和他实际上并未深入经历战争有关,基本上,乔尔达诺把转折归结为发生在玫瑰山谷的战斗,因为亲眼看到战友牺牲,所有人无一例外受到了创伤。这虽然没错,但不新鲜也不够深刻,而且并不一定得发生在阿富汗。某种程度上说,他还偷懒了,因为如果不是在战争这种极端环境下,转变很少发生得如此迅猛,以至于不需要着力于转变本身。

因此,说《人体》相对于《质数的孤独》是新瓶装旧酒,是有一定道理的。不过乔尔达诺试图突破自我的努力也显而易见。与5年前相比,他挑战了难度更高的题材,在把握人物的情感方面也更加游刃有余。最重要的是,用他自己的话来说,他开始“摆脱无意识的抒发,进行有意识的写作了”。

B=《外滩画报》 G=保罗·乔尔达诺(Paolo Giordano)

B:有不少人认为,《人体》实际上是战争小说外壳包裹下的成长小说。你同意这种说法吗?

G:是的,完全是。不过,我们通常所说的成长小说是与人生更早的一段时期有关,一般是十几岁。这部小说关注的是发生在 20-30 岁的人身上的事情。在这个阶段,别人以为我们已经成年了,但实际上,我们仍被青春所困。这是人生中非常矛盾的阶段,而且仍然是可能发生深刻转变的阶段。

|