|

保罗·乔尔达诺(Paolo Giordano),生于1982年,意大利作家、博洛尼亚大学量子物理学博士,现在都灵生活和写作,代表作品有小说《质数的孤独》、《人体》和新作《黑与银》等,同时常年为意大利《晚邮报》Il Corriere delaa Sera撰稿。

写作《质数的孤独》时,保罗·乔尔达诺还在读量子物理学的博士一年级,这个年轻的理科生并没有想到这本书有出版的可能,更想不到会凭这本书摘得斯特雷加奖和全欧洲500万册的销量。那时他“确信自己会以科学家的身份度过余生。”

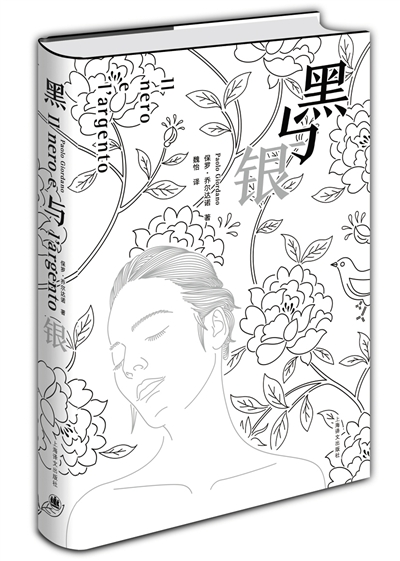

时至今日,他的第三本小说《黑与银》也已译成中文出版。延续爱与孤独的主题,小说讲述了不善交际的物理学家和妻子所经历的多重考验。面对爱的野心,他们还需彼此磨砺。从理科文艺青年到获奖专职作家,乔尔达诺身份的转变将给他的小说带来怎样新的变化?《质数的孤独》分享孤独的成功,能否重现于《黑与银》中对爱的论证?后物理学家时代,我们从小说家聊到小说,重新认识乔尔达诺。

转业

从物理学博士到小说家

新京报:物理学对于你的小说创作有什么意义?

乔尔达诺:从一个你相当了解的世界出发来写第一本小说是很自然的。对我而言,那就是物理的世界。物理学的训练帮我想到了“质数的孤独”这个隐喻。现在,我倾向于把物理视为我学过的另一种语言,在想要精确地表达某些事情的时候,它出乎意料的有效。当然,我从2010年开始就不再做物理学方面的工作了。物理学现在只是我简历中的一段而已。

新京报:成为职业作家后,有什么新的感觉?

乔尔达诺:我喜欢沉浸在写作当中。成为一名“职业作家”意味着我可以把所有的时间都投入到阅读、研习和写作中去。这是我一直渴望的生活方式。我希望通过写作抓住一些飘浮在空气中几乎不可言说而又很容易溜走的东西,通过特别的故事、人物和话语把它们表达出来。我有一种成为更好的叙事者的野心。

新京报:你的作品哲理意味常常大于故事性,你怎么看待这一点?不怕因此而失去读者吗?

乔尔达诺:我希望作品绝不仅仅是一个单纯的小说,而是一个杂合体。有时候相比于叙述,会变得更接近于一篇论文。我把《黑与银》的写作当成一次思考疾病、死亡以及现代家庭意义的机会。此外,写作时,我从来没有真正考虑过读者的反应。预测读者的想法和感觉总是一种傲慢的姿态。当写《质数的孤独》一书时,我没有想过这本书真的会出版,当时是对着空气写作的,之后我也一直保持这种状态。

斯特雷加奖(Premio Strega,直译为女巫奖):意大利最负盛名的文学奖项,于1947年首次设立,获奖者包括意大利最著名的文学家,如翁贝托·艾柯、阿尔贝托·莫拉维亚、普里莫·莱维等。2008年,保罗·乔尔达诺以处女作《质数的孤独》成为这一奖项最年轻的获奖者。

解“恨”

孤独与成长

新京报:在《质数的孤独》的开篇,“恨”字多次出现。两位主人公小时候感受到的这种“恨”,究竟有什么含义?

乔尔达诺:“恨”(hate)这个词在《质数的孤独》的第一行就出现了。但是驱动小说向前发展的核心感觉准确来说并非“恨意”(hatred),而是一种沮丧感(frustration)。在童年时期,你面对成人的世界是完全无力的,只能屈服于它,沮丧是一种很常见的感觉。我至今仍然保存着自己小时候沮丧感的鲜活记忆。但孩子们很难用“沮丧”这个词来描述他或她的感觉,“恨”这个词却更容易浮现。

新京报:在故事主人公成长的过程中,这种沮丧逐渐演化成“孤独”。对于孤独的描写是否也来自于你自己的记忆?

乔尔达诺:没错。在青春期的某段时间,我曾沉溺于这个想法,认为与他人在某种程度之上建立联系是不可能的。孤独无可避免。它与我们的身体及头脑之间的分隔紧密相关。《质数的孤独》就在表达那种不舒服的记忆。然而我们还是能够在一个比我们通常认为的更深的层面上与彼此相联系,而且可能是间接发生的,比如通过一首歌或一本书。

新京报:所以你自己的小说,正是通过分享一种孤独的感觉,在某种层面上化解了这种孤独?

乔尔达诺:如果你和我同时喜爱一个故事中的人物,并对他形成同样的感觉,我们或许就在分享某些超越语言的东西。小说提供的是友谊的力量。有时候,尤其在年轻时,友谊具有一种纯粹的、难以置信的青春力量,甚至可以在无言中默默地发生,仅仅通过待在一起就可以实现。这就是在马蒂亚和爱丽丝身上发生的事情。这种联系并不一定会长久。他们会在人生的某一点意识到它已消失,而这仅仅是因为他们都长大了。

新京报:在你的小说中,人物的离合总有些偶然和巧合,仿佛两人一见面,就已经看透了彼此心中的伤痕而产生了同情。在实际生活中,这种情况会经常发生吗?

|