|

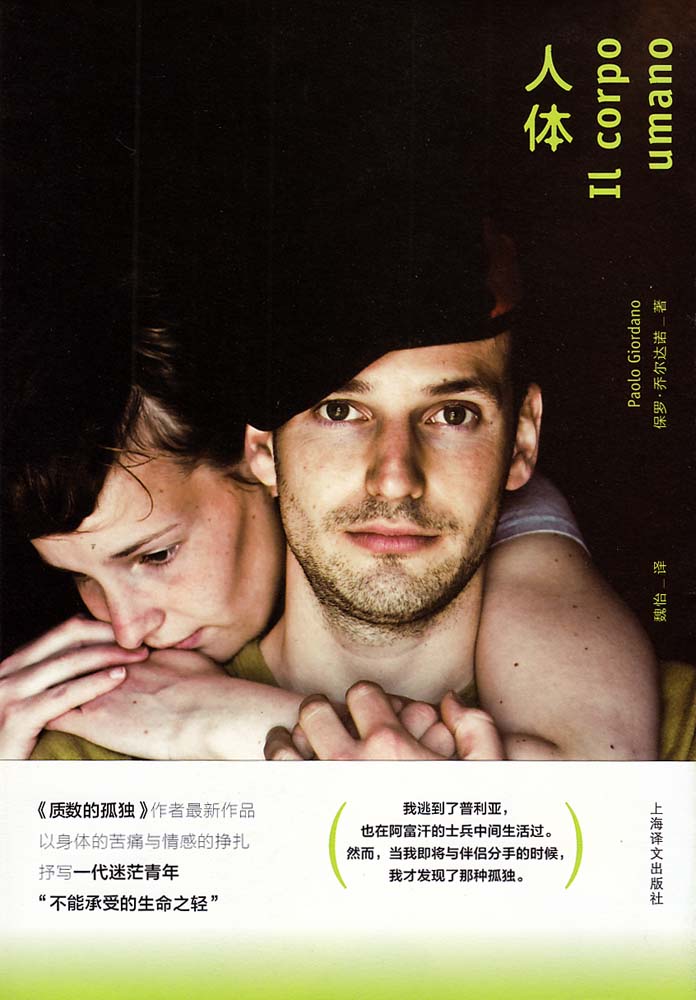

“生活是创作的源泉”是句老话,却依然为当下无数的作家们践行。某种意义上讲,作品即是作家在沸腾生活中打捞出的人生经验。意大利斯特雷加奖得主保罗·乔尔达诺自写出《质数的孤独》后,曾一度被莫名的焦虑纠缠:去哪里寻觅下一本小说的主题?为此,他不顾女友的反对,两赴阿富汗,在那片新的生活疆域中结识了一群年轻人,引动了小说《人体》的触媒——战争。 “生活是创作的源泉”是句老话,却依然为当下无数的作家们践行。某种意义上讲,作品即是作家在沸腾生活中打捞出的人生经验。意大利斯特雷加奖得主保罗·乔尔达诺自写出《质数的孤独》后,曾一度被莫名的焦虑纠缠:去哪里寻觅下一本小说的主题?为此,他不顾女友的反对,两赴阿富汗,在那片新的生活疆域中结识了一群年轻人,引动了小说《人体》的触媒——战争。

然而,《人体》并非一部反映真实战争的小说。借由阿富汗战地,乔尔达诺更多触碰的是隐性的战争——人心的战争、亲人间的战争或两性间的战争。书中每个年轻人的第一身份都是“成长中的年轻人”,其次才是拉动扳机的“战士”。不谙世事的年轻人皆被命运置于现实和内心两个战场中央,独立完成痛苦的蜕变,孤独地成长为镜子中无法辨识的另一个自己。

除粒子物理学博士背景外,“80后”的乔尔达诺最丰厚的资本便是“青春成长的经历”,亦因此,《质数的孤独》一经问世就被读者打上了“成长小说”的标签。同样,《人体》的故事发生地虽在阿富汗战地,却不受“战争”的侵犯,包纳其间的内核俨然还是“成长”的主题。不同的是,主角从一对男女换成了一群气性迥异的年轻战地男孩。

就像坐在大型摄影机后的导演一样,乔尔达诺的镜头调度很见老到。小说的三个大镜头分配给沙漠里的经历、玫瑰山谷和人,切入可看到好多的微镜头。埃吉托、雷内、耶特里、托尔苏、切德尔纳、伊蕾娜或赞皮耶里等人,都被分置于各色的小镜头下,在自己的戏份中充分倾吐内心成长的艰难。这些因“战争”聚集的人组成了一张千丝万缕的关系网,乔尔达诺编排起来却错综有致。然而抛开“战争”,乔尔达诺很能将小说引入纵深,每个人物背后还站着好多人物。医生埃吉托的背后,是由偏心爹娘和怪姐姐马里安娜组成的畸形的家;透过准尉雷内与罗萨娜、弗拉维亚、萨尔沃的诸种关系,教人思考性、信仰、爱情和责任;即使耶特里这样的“小处男”,他亦不作简单处理,而是牵扯出其背后那个万能母亲,直指密不透风的母爱也可对孩子造成伤害。

某次采访中,乔尔达诺表露一直喜欢描摹人性的阴暗面。循此,他在《质数的孤独》和《人体》中都更着意人在成长路上所遭的坎坷和风暴,倾力表现年轻人承受不起却又必须承担的“孤独”。他舍弃令人欢欣的暖意,在人与人的际遇中屡设障碍,于貌似彼此亲近彼此容纳的虚境中训谕人们:“成长的路上没有恩人”——你必须独自穿过一道又一道痛苦的藩篱。

若非孤儿,谁的成长中没有父母恩手足情?缘何最近的人中没有一个“恩人”?试看乔尔达诺施以浓墨重彩的战地医生埃吉托一角。“叹息”一小节中,埃吉托跳出来以“我”的第一人称直述身后奇怪的家。与受宠的姐姐马里安娜比,埃吉托只配得了父母十分之三的爱,“七个和三个:大体就是在家里不自觉建立起来的亲情比例”。作为“次子”的埃吉托自小就是姐姐的衬托,在对方辉煌的童年下磕磕碰碰地结束了自己的童年。有着摆脱不掉的心灵伤痕的他,成长为一个怀揣药丸的抑郁症医生。然则,战地命运也未眷顾他,被曾经的情人伊蕾娜吊诡地利用,目睹战友最惨烈的死亡一幕……这个带着童年创伤的人,别无选择地陷入两性关系的囹圄,又无法抹除战事中血腥的记忆,不啻为一个彻头彻尾的倒霉蛋。被重重阴霾笼罩的埃吉托始终找不到一个宣泄口,父母、姐姐或战友中无一人能为其疗伤。后来,他扔掉了抗抑郁的药丸,勇敢地迎接失眠和幻觉,勇敢地承认“自己”才是一路上惟一的恩人。

因为缺爱,踽踽独行于成长路上的埃吉托让人徒生唏嘘。反之,那个集父母万般宠爱的马里安娜,为何也要孤独而耻辱地长大呢?乔尔达诺将这一女性角色搬离了阿富汗,却锁进了“家庭”这个同样地雷暗埋的战地。施与儿女爱的天平上,父母在埃吉托那边不断减重,在马里安娜这里不断加重,以致女儿过早的崩溃。爱——高饱和的爱——承受不起的爱——崩塌的爱,最后竟衍变为至死的不原谅和仇恨。马里安娜与埃吉托恰好形成了某种对立,印证出一个人在成长中获取的爱无论浓稠还是稀薄,都无法改变孤独长大的格局。同样,小处男耶特里和托尔苏两人也一路与孤独紧随。耶特里是个快被母爱“捂死”的年轻人。一旦远离家园,来到母爱不及的战地,他瞬间成为孤零零的一个人。忍受促狭鬼切德尔纳的无数次捉弄时,承受性苦闷时,血性地冲出掩体妄图解救托尔苏时,耶特里身边没有一个真实的“恩人”。而当我们看到患上疟疾的托尔苏守着互联网,与虚拟的情人(谁也不知是男是女)吐露心声时,很容易感到他身体里令人窒息的寂寞。

|