|

一千个人眼中有一千个哈姆雷特。上海对于生活在这座城里的人而言,可以是婀娜多姿、夜色妩媚;可以是小清新、小文艺,带有几丝淡淡的忧伤;可以是梦想激情,带着挥霍青春的种种快意;也可以是大饼油条粢饭糕,充满原味生活的芬芳。 一千个人眼中有一千个哈姆雷特。上海对于生活在这座城里的人而言,可以是婀娜多姿、夜色妩媚;可以是小清新、小文艺,带有几丝淡淡的忧伤;可以是梦想激情,带着挥霍青春的种种快意;也可以是大饼油条粢饭糕,充满原味生活的芬芳。

对于一座城的爱,有多张面孔,有人不吝于用声色光影表达,以很自我的视角收集上海的美景;有人痴迷于私藏各种光怪陆离的玩意,有人一心想着囊括上海的各色杂货,有人珍藏所有的特色书店,也有人游离于钢筋水泥之外,着迷于上海周边的古镇。它的表现可以千变万化,最终却归于一种共同的精神——用不断前行的脚步,丈量城市生活的细节,收藏各种美好。

在我们眼中,Citywalker就是一群热爱生活,喜欢上海的城市行者,他们不甘心两点一线过生活,他们对那些匆匆而过,被所有人忽略的城市细节拥有观察力。这样的人,并不局限于某一种特定的身份。他们可以是这座城里有些身份的名流,保持着中坚话语权,将自己的领悟落于文字,落于画笔,落于图片;他们也可能是隐匿于我们当中任何一个普通个体,羞于表达,却又炙热浓烈,甘心做一个有心人,用一个个物件去呈现生活里的跌宕起伏。

为此,在Citywalker系列报道中,我们将会带领读者走近这样一群活跃在这座城市里的民间观察者,阅读他们的故事,摊开一部私属的城市漫游记。或许,从他们身上,你也会找到自己的下一站灵感。

绘本,寄思,离不开上海

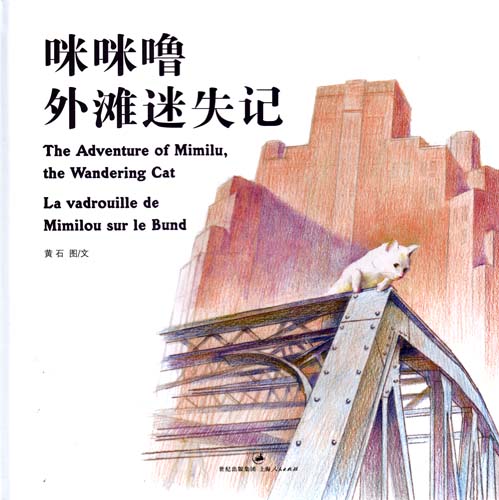

读过《咪咪噜外滩迷失记》的人,知道黄石,但更多人知道的是他的绰号“弄堂三姐夫”。三姐夫热爱弄堂,它是上海人生活的底色。就像新上海人喜欢浦东的井然有序,老上海人却更喜欢浦西的杂乱无章。这是骨子里深藏的情结,挥之不去。

对于这座城的情愫,激起了表达的欲望。很多年前,三姐夫拿起了画笔,用彩色铅绘勾画上海。“我的创作不能离开上海。”爱一座城市,也可以有多元表达。于是,第一次,他尝试将外滩引入了一个童话世界。

这里早已不是上海人的外滩,地域区隔的标签被高楼围成了钢筋水泥森林,怀旧情结由此泛滥开来。它给了三姐夫灵感。

咪咪噜迷失的故事,就发生在外滩,画面中蕴含了很多怀旧感及人情味。比如汇丰银行和海关大楼的屋顶咖啡吧中若有所思的男客;抱着咪咪噜的外滩灯光管理员,看天空漫卷浮云,眺望天文台,也是流露出那样的孤独和忧伤。至于咪咪噜回到家中后,身子歪倒在华丽的钢铸凉椅上,处于繁华中,眼神中透露出对自由的向往,对过往善良人们的记挂,深深地打动着读者。

外滩始终是作品里的坐标。咪咪噜2又要出版了,这一次除了咪咪噜,又多了一个小女孩,小荟。

小荟做了一个爱丽丝式的梦,为了给咪咪噜寻找吃的,她带着猫咪来到外滩,畅游陆家嘴,寻找火腿肠梦工厂,结识了海鸥化身的轮渡水手,发生了一系列离奇又浪漫的故事……黄石的想法很纯粹:“不能让我们的孩子很狰狞,行为粗鄙。即便生活中很多情节消失了,记忆还在,我们要把那些柔软美好的东西带给孩子,感受这座城市里温暖的一面。”

2013,上海,正在发生时

新近,弄堂三姐夫开始手绘上海地标。按照两三天一幅画的速度,在微博上不断更新,引来众多关注。

原因其实很简单,那些熟悉的上海一隅,在三姐夫的画笔之下,栩栩如生,画进了这座城居者的心坎里,温柔地挠了一小下。

画在当下,这是2013年的上海。时间开始于1月8日,只是,这一次没有怀旧,“我想记录现实的上海,当下的上海,以前的上海再也不会回来了,难免感伤,这是无可奈何的。”

现实里头,依然夹杂着他对上海的情怀。每每走上街头,搜集素材,他还是会被熟悉的场景触动。“越画到后面,就像一个恋人,你一次又一次被她的美折服。光线在某一特定时段的效果会激发内心的柔软,甚至让人感动。”

光凭借情感,并不足以引起网友追帖。画风对画家而言,更是自我表达的载体。特殊的季节、特定的时刻、特别的光线,再加上对这座城的个人解读,让三姐夫画中的上海几乎不可复制。“我画的并不仅仅是上海的建筑,而是在这些场景下的某些气息。”换言之,就是专属上海的气质。

那些熟悉的马路、弄堂、建筑,有着曾经让人熟谙的味道。在当下的2013年,有些感觉消失了,记忆还在,味道弥足珍贵。这些是曾经被大多数人忽略的寻常街景,可是在某月某天某个时段,晨光、夕阳、车灯、薄雪的掩映下,真真切切地正在发生。

画在当下,会有更多的带入感。“看到画中的雪景,记忆会突然被拉回到某一天的早上,窗外飘散着雪花,于是,那一刻马路上发生的情境,会一一浮现心头。”

小年夜,三姐夫搜集到了两张素材稿。其中一张就是福州路东头的英式别墅,岁末的一场薄雪。

|