|

一部《不去会死》,让花7年半时间完成单车环游世界之旅的石田裕辅,成为很多整天坐在办公室里憧憬外面世界的白领的偶像。新书《一路吃下去》又好好满足了一把吃货们永不满足的心。 一部《不去会死》,让花7年半时间完成单车环游世界之旅的石田裕辅,成为很多整天坐在办公室里憧憬外面世界的白领的偶像。新书《一路吃下去》又好好满足了一把吃货们永不满足的心。

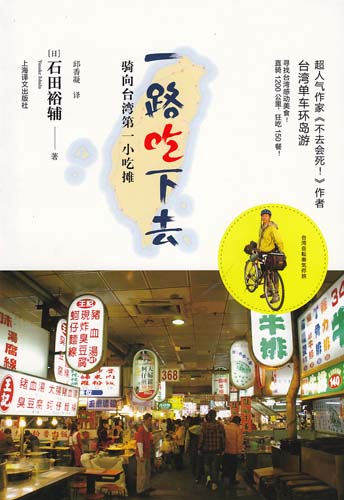

在《一路吃下去——骑向台湾第一小吃摊》里,石田裕辅骑着标志性的单车,沿着可能是亚洲最适合骑单车旅行的专门车道,从台北逆时针环岛游,记录下他吃到的美食:小笼包、冰沙、豆花、肉粽、炒面、虱目鱼粥、油饭……

或许是石田的文笔有了提高,或许是来自动漫之国的熏陶,与《不去会死》的朴素和真挚相比,《一路吃下去》里对食物美味的描述带上了几许夸张和卡通色彩,在让人随着文字狂流口水的同时,不得不赞叹这个日本人还真是热血得有趣!

石田裕辅的热血、单纯和义无反顾,在《一路吃下去》中演化成了旅行者最简单的快乐,就像他自己所说:7年没有什么真正意义上的旅行的日子(当然这是以他那种单车环游的高标准严要求来衡量),让他从一个能在荒野搭帐篷的“野人”退化成了开始挑剔民宿条件的正常人。

每个人都有自己的旅行方式和习惯,有钱的和没钱的,喜欢热闹的和喜欢单身逍遥的,以观赏民俗民风为目的和逍遥奢侈的享受派……任一种都无可厚非。

品尝沿途的美食是旅行的重要乐趣,但美食的意义绝不仅限于精挑细选的食材所拥有的味道,不是高超的烹调技艺所赋予食物的独特个性,也不是各种容器盛材所搭配出的视觉观感,甚至不是那一勺一筷一叉将食物送入嘴的瞬间对味蕾产生的刺激。因为如是种种,都只代表食物的物理或者化学意义,任何一位美食家都不会将美食的意义简单局限在色、香、味上,否则,《料理鼠王》里的评论家无论如何也不会因为一道简单的妈妈炖菜开始反思自己的职业生涯;不会有从袁枚到丰子恺到蔡澜笔下的一篇篇有关食物的美文;《舌尖上的中国》也不可能旋风般地撩拨起全国人民的神经。食物的味道只能让人舌尖耸动,味道背后所蕴含的情感才是让人类“芳心”萌动的关键。

石田裕辅对这样的情感有一段非常精准的描述:他半夜三更骑行,冷饿交迫之际吃到了路边只有鼎泰丰三分之一价格的小笼包,立时涌上整个行程中最让人难忘的震撼与兴奋。不用想也知道,这路边摊无论从哪方面都不可能与赫赫有名的鼎泰丰相提并论,但它带来的温馨足以唤起一个长期在外的旅人心中最容易出现也最难以克服的对家乡的怀念。与此相比,食物本身在物理化学层面上的优劣已经没有任何差别与意义了。

《一路吃下去》的好看,一部分体现在作者像《中华小当家》或《美食侦探》那样,极其夸张地宣泄吃到美味时的各种热血沸腾,更重要的是,石田裕辅像个做田野调查的人文学者一样,对台湾的风土人情作了大量的观察和记述,并且因为只是一个旅人,他观察的事与人更加平凡(沿途的警察局、废弃的糖厂),资讯的来源相对平民化(各种各样的欧吉桑、欧巴桑),归纳陈述的角度(读到他为了一探路边槟榔西施的究竟,骑着单车反反复复从各种自然不自然的角度去偷窥,实在是忍不住爆笑不已)也更容易让平凡吃货们把眼睛转移到背后的人。

石田裕辅是日本人,他的视角又与内地游客不完全相同。看到高雄旧民居里日本风格的纸鹤,他会想到两者间的历史关系,以及遗留至今的政治文化影响。得知花莲附近有会用日语作日常对话的阿美族村落,石田专门前往拜访,与阿美族老人交流谈话,敞开心扉地去了解长达60年的日据时期对台湾原住民的影响。

胡德夫、林生祥们的民歌,魏德圣的电影,阮义忠的黑白照片,朱天文、朱天心、张大春、骆以军的文字,从各个角度把那座岛屿呈现在我们眼前。石田裕辅的《一路吃下去》,一定程度上可以视之为一部更加通俗、更加八卦的人文风情画,字里行间写下台湾人的温情、乐观、好客,一如那“太平洋的风”吹拂而过,舒适、开心。

|