|

上海的老食客,专栏作家“指间沙”和孔明珠最近不约而同凑热闹出了各自关于上海吃食的小书,里面都是上海人喜欢的一些小吃、点心和小菜。这两本书,在这个闷热的无甚胃口的夏天翻翻,不仅能一扫胸中烦闷,且让人食指大动。 上海的老食客,专栏作家“指间沙”和孔明珠最近不约而同凑热闹出了各自关于上海吃食的小书,里面都是上海人喜欢的一些小吃、点心和小菜。这两本书,在这个闷热的无甚胃口的夏天翻翻,不仅能一扫胸中烦闷,且让人食指大动。

很多人去了国外,一百样都适应,最不能适应的就是自己的中国胃,去哪里都要带个热水杯,想起家乡的吃食,更加魂牵梦绕。

一本好的美食书,即便没有图片,也能叫你口水直流。不仅有味觉的想象,在声色上也都如打翻了五味罐,各种丰富,看完一遍,如同做了一次感官旅行,心情大好。

当然,也有写得难看的,看完如嚼剩菜腐木,说不出的难受。

哪怕是同一样东西,也有一百种写法,好的作者,能把难吃的东西写得你捧腹,化腐朽为神奇;烂的作者,也有能把珍馐美味写得让你大倒胃口的超能力。

吃是明功,写是威风。

吃萝卜的人生太过纯净竟能与禅呀修行啊相提并论

饮食最常见的写法,就是吃什么写什么。吃包子就写这包子,怎样的汤,怎样的馅儿,用什么肉皮,怎么擀以及入口什么味儿,等等。

做这种所谓纪实派,倒也容易。大不了把煮汤用多少摄氏度的水、用多大的锅子和原材料要怎么处理一并都写进去,拉拉杂杂也能把一道菜写成长篇。只是这么写下来,一篇还可以,多了就又烦又枯燥,当菜谱也就算了,就怕还没有精确到这个程度,两头不到岸,尴尬得很。

这类书里面,最多的当然是以食谱为本子的指南书。这几年的欧阳应霁先生已经出了十几本类似的书。但他的高明之处,在于能把做菜跟生活方式相结合。同样一道水煮萝卜,你写来就家常小菜,换他来写,一定放在最好的器皿里,在最合适的气氛里,配上最文艺的做法说明,看完不得不感慨,吃萝卜的人生太过纯净,竟能与禅呀修行啊相提并论。

这类书成功的关键是,图一定要美,要表明生活态度。

代表人物:欧阳应霁、庄祖宜、梅子,君之,还有一大批网络上的快乐主妇们。

这一类文字,看似容易,其实很难。一只蟹好吃,你要怎么说出来呢?如果你这样写,“好吃,很好吃,太好吃了,怎么那么好吃”,那么读者看不了一篇,就会把这书扔到你脸上。

一些电视节目里经常有某主持人去探店,有时候真为他们的词汇贫乏捏把汗,“好吃!”“很鲜!”,“美味!”一百样菜,只有一种描述,好在还有画面撑着,若把这解说词记录下来,恐怕是最烂的美食书。

不去会死,不去吃会死吃了不写,死得更惨

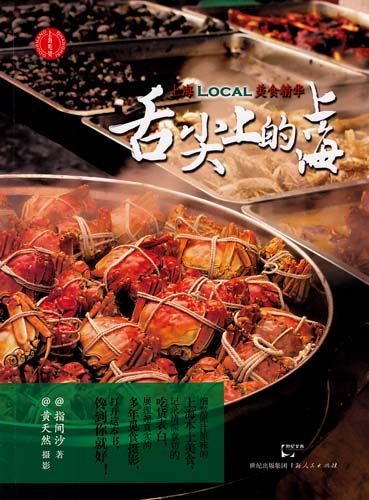

专栏作家指间沙自称是个吃货,她这本书原名叫《吃货的上海》,后来被出版社改成《舌尖上的上海》。你看她描述锅贴的形状,“锅贴不讲究咬下一口便能吸出一包汤来,那是生煎的噱头,腰部则软绵且浸润了肉汁,肉馅松爽多汁浑然一体,不会是汤汁泄尽后仅存孤单单一枚肉丸。”

是不是一下子就活泼起来了?

中文说“甜”,就那么一个字,但千百种食物有千百种甜法,你要怎么写?国外的一些葡萄酒写手做了个示范,你要形容味道,尽量用类比,如放了三年在雨水里浸过的木塞子味儿,在法国南部村庄的熏衣草在柠檬汁里泡过之后的那种酸甜清香味儿,还有什么皮革、木栅栏、甚至鞋带、袜子,什么都可以拿来使。

在修辞手法上,这个叫做“通感”。

如果单纯写吃,到底有些无聊,也不是每个人都能把吃写得那么活色生香的。所以,写路途中的吃,就成了一种很时髦的写法。

旅行最重要的内容,除了看风景,当然包括吃。前阵子有个专栏作者叫许崧的,本来以写旅行出名,自己又是个不折不扣的吃货,结果就写了一本叫做《不去吃会死》的书。一路玩一路吃,把各个有趣旅行地的吃食一一写了一遍。

上海译文出版社去年有一本畅销书叫做《不去会死》,没错,《不去吃会死》就是向这本书的作者致敬。作者是个日本人,叫做石田裕辅,本来是个小白领,有一天突然觉得自己的人生过于失败,所以辞掉工作放下一切去旅行。他的旅行还真是那种典型意义的“穷游”,一路骑车,住青年客栈甚至搭帐篷,有的时候连吃也顾不上,还要用洗脸盆当饭盆。

这位石田裕辅的旅行书大卖之后,挣了一点旅费,大概可以适当改善一下自己的旅行水平了,于是他选择了台湾作为他的旅行目的地,因为最简单的理由——美食。

大家都知道,台湾的美食是很有名的,石田先生的这本书也就叫做《一路吃下去》,副标题是“骑向台湾第一小吃摊”,他自己在序言里写,台湾是“全世界最美味的地方”。这本书区别于其他的美食书的一点是,石田仍然专注于写骑行的经历,但骑行的目的可是为了吃哟!

|