|

“我很高兴自己的书在中国大受欢迎,但这真的很奇怪,中国经济如此蓬勃,但书怎么卖得这么便宜?我在中国卖书赚的钱,还不够我在伦敦吃一顿午饭” “我很高兴自己的书在中国大受欢迎,但这真的很奇怪,中国经济如此蓬勃,但书怎么卖得这么便宜?我在中国卖书赚的钱,还不够我在伦敦吃一顿午饭”

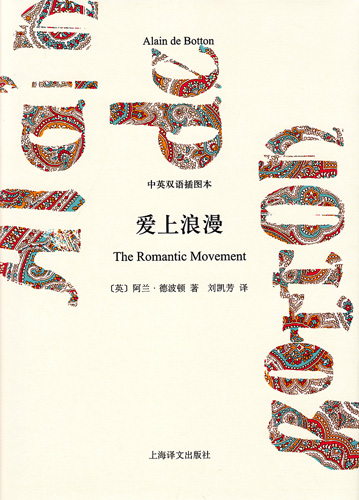

阿兰·德波顿

英国才子型作家,生于1969年,毕业于剑桥大学,现住伦敦,23岁以处女作《爱情笔记》大放异彩,著有小说《爱上浪漫》、《亲吻与诉说》及散文作品《拥抱逝水年华》、《哲学的慰藉》、《身份的焦虑》等。“利用表面老生常谈的主题与情节,发展出充满机锋的笑话与漂亮有趣的细节。”这是《纽约时报书评》对德波顿作品的评价。

“流行作家”的称呼是种侮辱

2月初,伦敦迎来2012年第一场雪,褐色砖墙的维多利亚老楼,被雨雪浸得透湿。

走出城北Belsize Park地铁站,穿过街边红红绿绿的Costa咖啡屋和Daunt书店,便拐入幽静的高档别墅区。阿兰·德波顿就在这一带生活、写作。“有时写到一半,我会到附近转转,看看周边发生了什么,一些有趣的想法才会冒出来。”

德波顿喜欢普鲁斯特,“尽管他絮絮叨叨,没完没了,用三十多页纸写自己如何翻来覆去睡不着。他还用三十多页的篇幅写过一个吻。”他自己的写作也有些类似,“我最喜欢写那种天马行空、见闻录式的随笔:有时来点分析,有时来点叙述——我会耐心地将世界的一个侧面或是一种经验细细描绘出来。”

27岁那年,德波顿雄心勃勃,写下《拥抱似水年华》,英文直译即“普鲁斯特如何改变你的人生”。整本书既像文学传记,又似实用手册,考据严谨又不乏笑果,通过分析普鲁斯特的性格癖好、为人处世之道,将高高在上的大师拉回浮世人间,为芸芸众生指点迷津。美国小说家约翰·厄普代克在《纽约客》上叫好:“普鲁斯特像个广袤无边的圣湖,德波顿从中蒸馏出甘甜清澈的水,献给我们。”

之后,他延续其“人生指南”笔法,31岁时,又拿出力作《哲学的慰藉》,用苏格拉底、蒙田、尼采、叔本华等大哲的古典智慧为现代人疗伤,并荣登《纽约时报》畅销书榜榜首;两年后,他携满腹诗书开讲《旅行的艺术》,半年内就热销四十多万册;此后10年里,他相继完成的《身份的焦虑》、《幸福的建筑》等作品,也都是风靡全球的畅销读物。西方书评人盛赞,“他是英国文坛的奇葩”、“恐怕连扫帚的传记都能活灵活现写出来”。

本刊记者问他,你怎么看待“流行作家”的标签?

“我觉得‘流行作家’的称呼是一种侮辱。”说这话时,德波顿的语调依然温和,“我们的社会很商业化、电视化,既然已有‘老大哥’、‘美国偶像’这些,如果你将叔本华、黑格尔、佛教这些普及给大众,我觉得这没有什么错。但那些象牙塔里的学者看到我不太高兴,‘啊,这人把哲学思想带给每个人’,他们不喜欢这样,就说,这是个流行作家!事实上,我自认是名严肃的作家,我的东西绝不廉价,我试图做些深刻的事,但我很清楚,这些无法放入学术评判系统,只能说我是个严肃、复杂的家伙,但我相信读者理解我。”

2.0版本的无神论

2009年夏,德波顿接受伦敦希斯罗机场的邀请,担任“首位驻站作家”。

在一周时间里,他可以自由出入机场航站楼,结识全世界的旅客,与形形色色的各路人马交谈:保安、飞行员、首席执行官、机场牧师,连每天围着他写字桌打扫的清洁工的心事都没放过。

“成千上万的人通过机场,环视四周,他们有些看起来在度蜜月,有些好像在搞外遇,还有些似乎正处于婚姻破裂的边缘。”德波顿以一册薄薄的《机场里的小旅行》,带领读者共同观察航站楼中的大小事物。欧阳应霁读后惊叹,“出发”与“抵达”,这两个人生关键词,在德波顿笔下被拆解得痛快淋漓!

对伦敦这座他自8岁起就生活的城市,他从小都觉得“很丑很大”,至今也不觉得美。不过,这是一座需要时间去认识的城市,“伦敦的优点在于这是座真正全球化的城市,你在别的城市永远体验不到这里的生活,在这里你可以观看全世界。”

至于即将到来的伦敦奥运会,对这里的人们影响并不大。“英国人不那么爱国,不会把这当一回事,他们很自我中心,更多时候爱挑毛病。”

在德波顿看来,英国是个很世俗的国家。通常认为,英国的基督教传统深厚,但这里却有一句俗语:“Hatching, Matching,Dispatching”(指人们只在出生、结婚、离世时去教堂)。“真正的虔诚信徒现在绝对是少数,和几百年前相比,如今的教会没有多大实权。在这个国家,如今的教会有点像个笑话。”

他的新书《宗教之于无神论者》(Religion for Atheists)讨论的正是宗教的问题。他这样解释写作的初衷:“宗教规整了一套仪式,在特定时刻、特定地点,你要做这件事,它让你意识到,‘在更大的视野中,你是如此渺小’,但在当代社会,我们缺少这类仪式,我们只制定工作或会议准则。”

“我是无神论者,但我认为世俗社会不能解决所有问题。不少无神论者认为宗教很荒谬,觉得相信上帝存在很幼稚,但我认为宗教实际上充满许多有趣的东西,当今的无神论者可以从中‘偷’点有价值的东西为己所 用。我称之为‘2.0版本的无神论’。”

|