|

在中国人继续喝茶、打牌与看花的后核时代,我们的门庭前早已是遍地铠甲。随着美军的全球战略、密集的军演、中东战争、伪善的“反恐”、北约东扩与泛亚细亚集权主义体系的崩溃,乃至最近的叙利亚问题等,这个看似商品化的世界也早已更清晰地、血肉模糊地分化成了乔治·奥威尔当年在小说《1984》中所预言的那三大阵营:即欧亚国、东亚国、大洋国。这来自文学的戏剧性描绘,仿佛幽默的咒语,让每个置身于当代的人都会产生启示录般的焦虑。即我们已(或自古从来就)进入了一个“全副武装式的和平时期”。而所有这一切,其名正言顺的口号,都是“为了自由”。 在中国人继续喝茶、打牌与看花的后核时代,我们的门庭前早已是遍地铠甲。随着美军的全球战略、密集的军演、中东战争、伪善的“反恐”、北约东扩与泛亚细亚集权主义体系的崩溃,乃至最近的叙利亚问题等,这个看似商品化的世界也早已更清晰地、血肉模糊地分化成了乔治·奥威尔当年在小说《1984》中所预言的那三大阵营:即欧亚国、东亚国、大洋国。这来自文学的戏剧性描绘,仿佛幽默的咒语,让每个置身于当代的人都会产生启示录般的焦虑。即我们已(或自古从来就)进入了一个“全副武装式的和平时期”。而所有这一切,其名正言顺的口号,都是“为了自由”。

曾记否,罗兰夫人云:“自由,有多少罪恶假汝之名而行。”

几千年来,在皇权镇压下的中国人对“自由”的渴求尤甚,以至于其历史与“性压抑”一般久远,故而一旦有“自由”的苗头初露端倪,哪怕只是个口号,或只不过是网络上的虚拟空间或口水议论,大家便也都爱蜂拥而上,几成发泄。那暴力革命的幻梦与乌托邦实验带来过的巨大“自由”,似乎从未化为深刻的教训,而依旧是一场浪漫的词语宴席。

但什么是自由呢?强权或君主死了,就一定会有自由吗?莫非真的会如人们评价奥威尔的书那样:“多一个人读《1984》,自由就多了一份保障”?

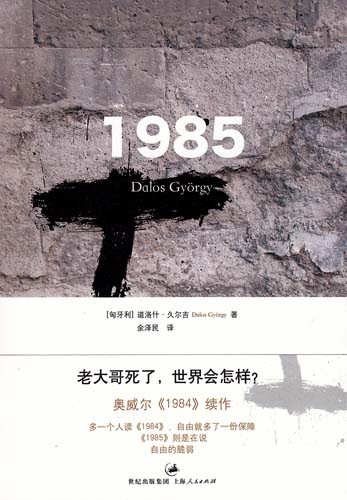

毫无疑问,自由肯定是不能靠人工设计的。关于这个问题,今年翻译过来的、当代匈牙利作家久尔A吉的《1985》,堪称从结构到内容都不逊于奥威尔原著的一部小说。这不仅因为文学,还因为作家本身的特殊经历。此人在1968年曾因激进的“毛派分子案”,作品在匈牙利遭禁长达19年。而他大学时便研究过中国历史,撰写过关于东汉赤眉军起义的论文。这些渊源令他与中国比较亲近。最关键的是,他的这本小书可以用来影射东西方两种乌托邦体制对“自由”造成的悖论。如他自己在中文版序里所言:中国读者可以“试着植入自己的历史。世界历史之所以有趣,正因为我们所有人都在—可能在—其中扮演角色”。

作为一种续书,《1985》与传统的续书写作没有太大不同。传统续书大多立足于原典本身的故事,如《鲁宾孙漂流记》的续书《星期五》或《悲惨世界》的续书《珂赛特》等。《1985》也是久尔吉因在匈牙利社会主义时期(1973年)第一次阅读了由阿瑟·库斯勒(即《中午的黑暗》之作者)作序的德语版乔治·奥威尔《1984》并被深深吸引之后,对自身环境所作出的一次文学反抗。当然,《1985》也与传统续书有很大不同:首先是它的篇幅很短,只有8万多字,基本上只算一个中篇小说,对核心主题点到为止;然后是它还运用了结构主义的形式—即由几个主人公以第一人称分别讲述自己的观点和阅历,然后分为“春天”、“夏天”和“九月”等三章,中间穿插一些诗歌、标语与新闻报告等—而不是完全延续奥威尔原来的那种正叙。这也可窥见久尔吉受到过各种小说流派的影响。

好在形式不算最重要的。最重要的,仍是探讨自由在人心中的位置。

纵观上世纪类似的几部作品及其作者,如扎米亚京(《我们》)死于1937年,奥威尔死于1950年、赫胥黎(《美丽新世界》)死于1962年,而与久尔吉同为匈牙利裔的英籍作家阿瑟·库斯勒则正好死于1983年。所有这些最具“反乌托邦”作品的代表小说家,都在1984年之前去世。这似乎是历史的命运在刻意地为久尔吉的续书做着准备。如果不算村上春树的《1Q84》等东方作品,那么久尔吉的《1985》大约应该算是最后一部关于20世纪集权政治的幻想小说。在西方作品中它的成书时间也相对最晚。因久尔吉写作此书那一年—即1981年,就连中国都已经开始“改革开放”,而冷战也已基本接近尾声了。

从1981年到1985年,之间只有短短的四年,幻想的成分要远小于现实的成分。

|